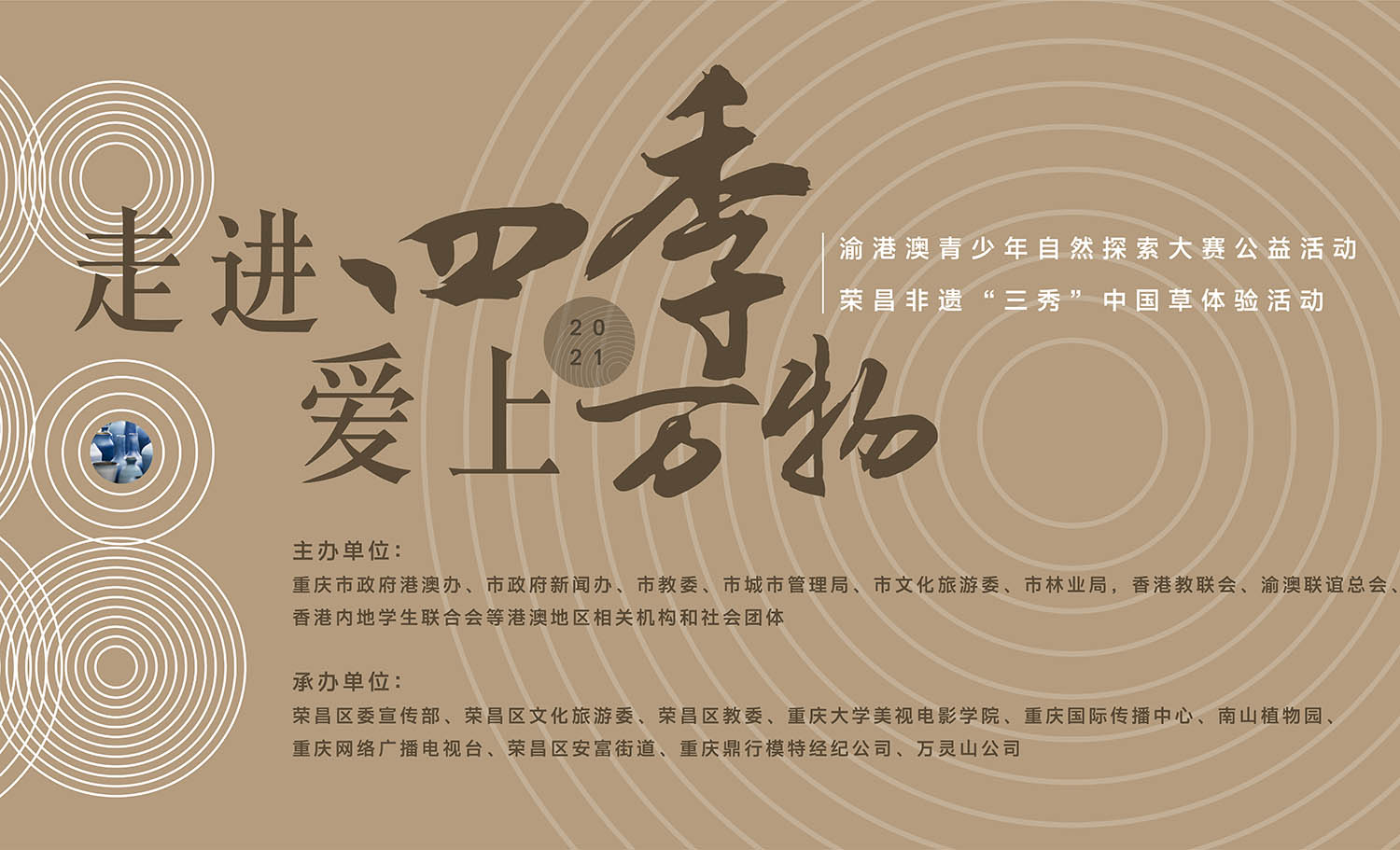

5月29日,荣昌非遗“三秀”中国草体验活动在安陶小镇三矿井举行,作为“走进四季·爱上万物”第二季“夏知草”的主要线下活动,来自渝港澳三地的200余名参与者在这里感受荣昌夏布的时尚魅力,体验荣昌陶的精湛工艺,品读荣昌折扇的文化韵味,开启一段文化与自然的探索之旅。

“希望借助‘走进四季,爱上万物’渝港澳青少年自然探索大赛,让广大青少年通过观察花草树木的生长了解自然,了解祖国的大好河山,同时促进他们自己的成长,培养他们热爱自然,珍爱生命的生态意识。”重庆市政府港澳办处长刘慧敏介绍,本次渝港澳青少年自然探索大赛贯穿四季,通过各项活动,让广大青少年代言一株花、一株草,代言一棵树、一味药,以拍摄、绘画、笔记、讲述及制作标本等方式,将家乡、故乡、原乡和它乡的花草树木记录下来。

第二季“夏知草”活动将持续至7月份,第三季将发起三地青少年“寻找古树,保护大树”活动。“在大赛基础上,我们还将成立渝港澳自然教育联盟,邀请渝港澳三地的学校、动植物公园和研究机构加入,将这场自然探索之旅一直进行下去。”刘慧敏说。

夏布织造 体验一株“中国草”的活力

夏布,中国最古老的布料之一,原材料为“中国草”苎麻。源起于汉代的荣昌夏布曾多次亮相中国国际时装周,向全世界展现荣昌承载文明基因、融入当代创意思维的非遗活化继承成果。

活动现场,数十名模特身穿夏布制作的服饰,用T台走秀展示了夏布之美,“唤起”众人对夏布这一传统工艺的记忆。

夏布非遗传承人马仁芬现场授艺,展示了夏布织造过程。“夏布编织过程中,力量要均匀,布的平面边沿要织得平顺、伸展,无破烂断头,线断接头要不现痕迹。”马仁芬介绍,夏布生产在编织过程中,需要经过打麻、漂白、绩纱、挽麻团、挽麻芋子、牵线、穿扣、刷浆、织布、漂洗、整形及印染等工序,因麻质冬暖夏凉、通风透气的特性,夏布在做成衣服后,易洗易干,且凉爽理汗。

2008年6月,夏布织造技艺已被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

陶器烧制 见证变“土”为宝的奇迹

观之有晶莹剔透之形,叩之能发清脆悦耳之声,薄如纸、亮如镜、声如磬,这是荣昌陶器。活动现场,荣昌陶非遗传承人刘吉芬展示了荣昌陶器的制作技艺。

“从选泥、晒泥,到制坯、晾坯,再到熏窑、烧窑,荣昌陶器的工艺流程十分复杂,主要有二十三道工序。”刘吉芬说,正是荣昌陶器独具地方特色的制作工艺和艺术风格,使之成为中国四大名陶之一,为中国陶瓷史和中国工艺美术史增添了不可缺少的一页。兴起于汉代,兴盛于唐宋,中兴于元明,复兴于清代,荣昌陶现主要分布于荣昌安富,是整个西南地区最大的陶瓷生产基地之一。

2011年,荣昌陶器制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

折扇制作 “舞”出横跨千年的技艺

除了夏布和陶器,活动现场,荣昌折扇非遗传承人李开军还带来了荣昌折扇的制作技艺。

“文人雅士摇扇,出口成章;女士轻拂折扇,步履生姿。由于产品精致典雅、小巧玲珑、易于携带、清暑消热等特点,折扇成为中华民族传统及美术工艺装饰的独特产品,也是最具东方色彩的装饰品之一。”李开军说,作为三大名扇之一,荣昌折扇有绸面串子、水磨夹子、雕嵌、漆面、泥金、金粉写画等品种,主要代表作有传统的黑纸扇、棕竹扇,绸扇及夏布扇。

“荣昌折扇在面料运用、制扇工艺上都与苏杭的折扇有一定区别,整个制扇工艺流程分为16个工段145道操作工序。”

据了解,荣昌折扇制作技艺在2008年6月被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

“非物质文化遗产是一个国家和民族历史文化成就的重要标志,是中华优秀传统文化的重要组成部分,建设社会主义文化强国,推动非遗代代相传,青少年是最为重要的群体之一。”重庆大学美视电影学院副院长马欣教授说,非遗传承应从学校抓起,努力提高青少年保护传承意识。

来源:人民日报客户端重庆频道