万里跋涉不知累,宵来寄宿赶水边。

黄莺频啼惊客梦,催我整装入深山。

这是九三学社社员、著名园林专家、园林植物专家王凤亭先生《忆夜宿赶水车站》一诗的末四句。此诗写于1974年的夏天,彼时,身在贵州的王凤亭先生已是一位64的老人,却仍然奔忙在被他戏称为“衔命求药”的植物研究的路途中,虽跋涉万里而乐在其中。

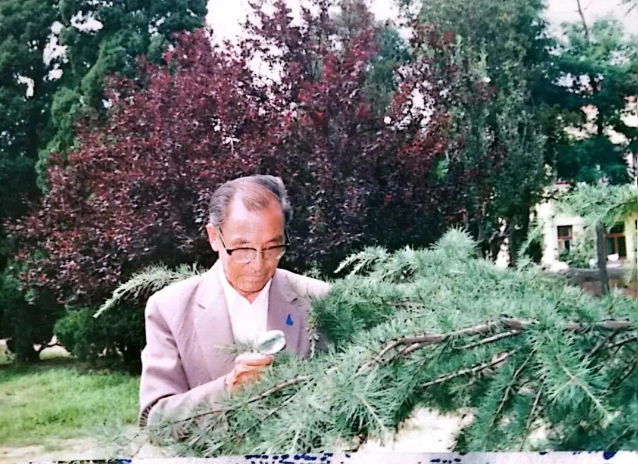

这其实也是王凤亭先生一生的写照与缩影。在其94年的人生旅程中,他把绝大部分的时间都用在了对园林和植物的研究上,并以其斐然的成就获得“植物界的活化石”的美誉。

尤其是在他生活了大半生的青岛,人们每每见到挺拔秀丽的雪松,每每见到枝繁叶茂的杜仲,每每在岁月更替间重新来到一个草木复苏的春天,都会自觉不自觉地想起这位离开我们已经整整二十年的老人。

成就斐然

王凤亭先生生于1910年1月,祖籍山东昌乐,早年毕业于金陵大学园艺系,在园艺领域从事教育和科学研究60余年。

王凤亭先生在学术上的成就,可以通过他曾担任过的学术职务窥见一斑:中国建筑学会园林绿化委员会委员、中国林学会林木引种驯化专业委员会理事、中国草坪专业组理事、中国植物学会引种驯化委员会委员、中国风景林业会顾问、国际泰山研究会成员以及山东省潍坊市、胶州市等地草坪研究所顾问等。

因为自己的贡献和成就而获得的尊重,可以从其担任过的社会职务略知一二:青岛市第一届各界人民代表、青岛科协第三届委员会委员、青岛市政治协商会议第六届常务委员会常委等。

但对于王凤亭先生本人来说,最令他珍视和骄傲的成就,同时也是最令后人思兹念兹的成就,则是他研究成功的“雪松人工授粉育种技术”和“杜仲环状大面积剥皮后新皮再生技术”。

雪松是世界四大著名观赏树种之一,20世纪初自国外引入我国。由于雪松雌雄异株且花期不一,导致其在自然条件下不能完成受精、结种,无法实现大面积推广。王凤亭先生下决心攻克这个难关。

经过一番潜心研究,他和团队成员终于发现了雪松育种的奥秘,并通过冷藏保存早十余天开放的雄花花粉,再在雌花开放期内分三次进行人工授粉的方式,在1957年实现了授粉成功,获得了雪松的种子——雪松可以播种繁殖了!

作为中国园林史上一项具有重要意义的重大研究成果,“雪松人工授粉育种技术”荣获1978年全国科技大会奖。这项成果也使青岛成为了当时国内雪松苗木生产的最大基地,青岛培育的雪松苗木相继支援了国内许多城市和乡镇的美化绿化,给青岛带来了可观的社会效益和经济效益。

杜仲是我国特产树种,杜仲皮为常用中医药材,但取皮却一直是一个大问题。传统的取皮方式是“伐木取皮”,取了皮,树也就死了。这对营造药材林和城市园林而言是极大的浪费,无异于杀鸡取卵。那么,有没有一种方法,既能取皮,又不必伐木,甚至让树成为可以持续取皮的“工厂”呢?

王凤亭先生与团队成员一起,在几年的时间里,针对不同时令季节、不同温湿度和不同环剥方法进行试验。在经历了无数次的失败后,他们终于取得了初步的成功,渐渐看到了胜利的曙光。1978年,“杜仲环状剥皮”被列入国家中医药管理局的研究项目。经过进一步的努力和协作,1983年,“杜仲环状大面积剥皮及新皮再生技术”通过国家中医药管理局的技术鉴定并获得部级二等奖。

治学严谨

1988年青岛评选市树、市花时,王凤亭先生提出的候选品种是雪松和耐冬。他说,雪松耐寒冷且耐干旱,用雪松作“市树”,象征的是青岛人民勤劳、勇敢的奋斗精神。一直到现在,青岛人都对这两种植物特别厚爱,也让王凤亭先生有了青岛“市树之父”之称。

勤劳、勇敢与奋斗精神在王凤亭先生身上的体现,就是其精益求精的严谨治学精神。

建国前及建国初期,他曾任教于国立西北农业专科学校、西北农学院、山东大学,历任讲师、副教授,教授等职。1956年进入青岛园林处任工程师,1981年起任青岛市园林局副总工程、总工程师。

除主持研究并获奖的雪松育种、杜仲环剥科研项目外,他还参与创建了中国第一处植物专类园——西北植物园;组织并参加了“山东沿海木本药用植物调查”并荣获1983年青岛市科委三等奖;主要参加编纂的《华北树木志》获1991年林业部科技进步三等奖;担任副主编并参加编纂的《山东树木志》荣获“1984--1985年度北方十省市优秀科技图书一等奖;组织编写的《青岛特有植物及其开发》一书由青岛出版社于1996年出版;另有大量科普文章、学术论文在学刊、杂志,报纸上发表。

他不仅在项目研究中精益求精、严谨求实,写文章、做学问也是事必躬亲。

鼓勇独自入深山,原始森林似云烟。

紫箕真蕨绿小径,过路黄花如铺毡。

这几句诗,写于1997年夏,题为《独入原始森林采药》,采的是野生天魔,而王凤亭先生“独入”的原始森林,位于贵州少数民族地区,彼时的王公已是一位87高龄的老人。

万里之外的贵州不避艰辛,近在咫尺的崂山更是不在话下。1993年夏秋之季,83岁的王凤亭先生曾写下数首《去崂山采药》以记其事。

诗中有乐,如“心情振奋收不住,日沈西山忘归还”;有苦,如“独居深涧懒烟火,细嚼板栗当点心”;亦有得,如“崂山百合夺人目,细辛生在树阴间”。

严谨的治学态度,不辞劳苦的亲历亲为,让他有了“植物界的活化石”之称。

早年,曾有人从外地拿回一片树叶给王凤亭先生看,说是在青岛某地捡到的,他当即说:“青岛无此树”。

有后辈问他:“所有的植物您都能识别吗?”他说:“识别所有的植物不太可能,但知道本地有无哪种植物并不难。拿一片在青岛地区不能生长的树的叶子来测验我,当然我知道‘青岛无此树’了。”

能以叶识树,也能凭“棍”破案——他还曾凭借专业知识,帮助公安局成功鉴定过一根干燥的部分树皮剥脱陈旧无法辨认的木棍,协助侦破了一起案件。

为人笃厚

多年来,王凤亭先生在报纸上发表过很多介绍古树名木和园林绿化的文章,说起园林绿化相关知识如数家珍,讲起古树名木相关的历史典故、民间传说更是信手拈来。其行文,更是以短句为主,且用词精炼,读来朗朗上口,反映出极好的古文基础。

写得一手好文章的人,往往都是性情洒脱之人,王凤亭先生便是其中之一。

王凤亭先生一生交友广泛,各行各业的朋友都有。交往最常见的方式是到他家喝酒。王凤亭先生也从不吝惜金钱,有钱就买酒请朋友来家喝。到他家的有学者,有教授,有工程师,有书画家,也有工人和农民。他常挂在嘴边的一句话就是“座上客常满,杯中酒不空”。

有时兴致来了,他还会唱上几段京剧,由弟弟王凤山操琴。座中同好者也会依次亮嗓,尽欢而散。

惜友,喜酒,但他却从不玩扑克、麻将之类的游戏。有人曾就此问过他,他说,这种活动三种人不为,一是“壮夫不为”,二是“惜时者不为”,三是“猎手不为”。他说自己属于后一种。

之所以称自己为“猎手”,是因为他早年最大的爱好是打猎,认为打猎可以助长人的勇气,可惜后来无猎可打了,也就只好作罢。

王凤亭先生做事讲信用,守时间,只要是说好的事,都要尽全力去办,风雨无阻,从不怠慢。有一次,他与朋友相约去人民会堂看京剧,戏演到一半才到,胳膊用白绷带吊着,原来他去崂山采标本被雪滑倒摔折了胳膊,好歹到医院包扎了包扎,就又来看戏了。朋友原本还对他的“爽约”感到纳闷,见此情景则心痛不已,责备他说:“人都成什么样子了,还看戏!今天您就不该来!”他说:“我一生没失过约,磕断了腿就罢了,断了胳膊,腿还是能走来的。”

不说空话,不失约,守肯自己皮肉受苦,也要成全别人,遵守原则,正是他那一辈人身上令人肃然起敬的品格。

曾有一位油漆厂的老工人,家庭生活十分困难,王凤亭先生经常周济他,老工人也由此成了王家的常客。有一次,老工人对王凤亭先生说:“我没有什么东西可报答的,最近厂里发高温补贴,吃冰糕不限量,请您到厂子里去吃冰糕吧。”

王凤亭先生立刻约上一好友骑自行车前往。从市南到沧口,在交通不便的当时,可是一段很辛苦的路。友人觉得专程跑那么远去吃个冰糕有点儿得不偿失,王凤亭先生却说:“人情无大小,吃了他的冰糕,他就安心了。”

重情义,重然诺,这一点颇有些古君子之风,给人一种由《史记》的世界穿越而来的感觉,令人肃然起敬。

绿草如茵望无际,奇山异卉彩色鲜。

药草组成翠世界,普救众生可实现。

1974年的那个夏天,仍然是在赴贵州考察期间,王凤亭先生在另一首题为《去贵州采药有感》的诗中写下了这样几句诗句。

药草可以普救众生,可以组成一个“翠世界”,而他一生所潜心研究的园林植物,又何尝不是在组成一个“翠世界”,在普惠芸芸众生呢?

又是一年植树节,春风拂面,花上枝头,雪松正在萌发新枝,此情此景,让人怎能不怀念这位为园林绿化付出一生心血的老人呢?

作者/张楠之,宋箴