追念逝者与拥抱新生并存,是中国哲学中正反相成、生生不息思想的映照。这也许仍能对今天的我们思索和面对死生有所启示。

清明节前夕,包小柏用AI“复活”女儿、李玟母亲要求涉侵权的“AI复活李玟”系列短视频下架等与演艺明星相关事件,让这项技术上已不太难的AI新用途真正进入公众视野。

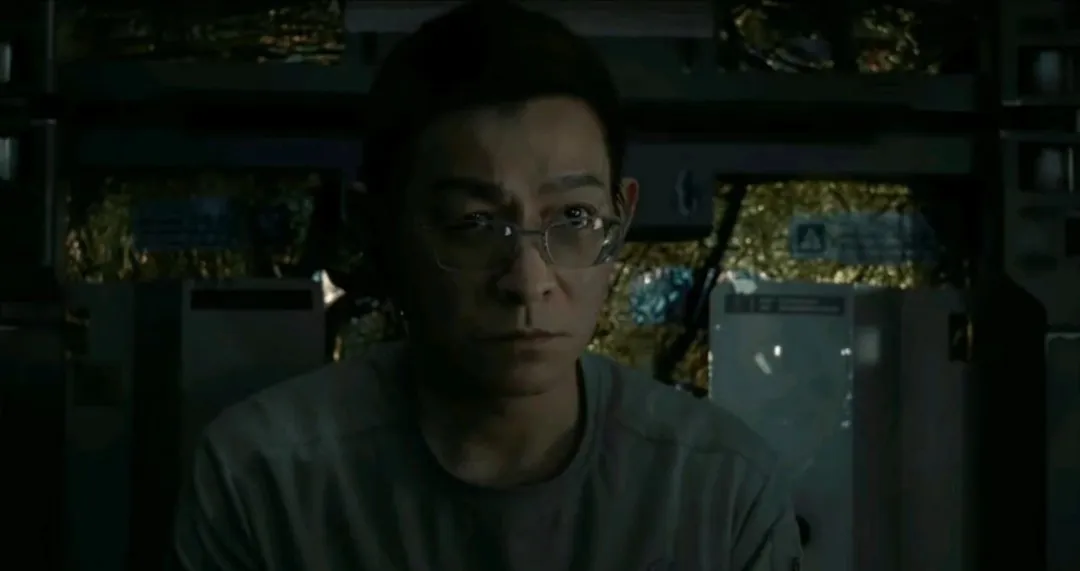

事实上,去年国内就已有殡葬业者将复刻逝者“数字人”作为一项正式服务推出。《流浪地球2》中科学家图恒宇想给丫丫“完整一生”的疯狂执念,可能将是每个人真会面临的伦理选择。 ▲中国科幻电影《流浪地球2》中角色图恒宇。(网络图片)

▲中国科幻电影《流浪地球2》中角色图恒宇。(网络图片)

我们对“数字人”已不陌生,从虚拟歌手到虚拟主播,无论此技术本身还是“数字仿真人”的存在,都不再令人惊诧。但技术门槛的降低和“数字人”的人为可操控性,使这项技术在被用于逝者时暴露出格外令人担忧的风险。可能侵害死者肖像、名誉等自不必言,“数字人”的“所言所行”还可能在传播中被误作逝者生前真实言行、引发混乱;若逝者“数字人”言行模式被恶意篡改,则将造成更大社会危害和情感伤害。

因此,当“AI复活”用于公共领域,几乎所有人都会果断赞同要严加监管、以尊重逝者为依归。

而来到限于私人纪念、个体选择的情景,要或不要、好或不好,给出一个斩钉截铁的回答变得更难。接受一位挚爱的离开极其不易,诚如有网友对包小柏做法的理解:“他有权选择‘走不出来’。”但用AI“复活”逝者将给自己的身心和未来生活带来何种影响?是否真如某些业者宣传的能“减少悲伤”、提供良好沟通体验,需要在作出决定前审慎思考。 ▲2023年清明时节,广州市新塘华侨公墓迎来祭扫高峰。(图片来自中新网)

▲2023年清明时节,广州市新塘华侨公墓迎来祭扫高峰。(图片来自中新网)

美国心理学家伊丽莎白·库伯勒·罗斯(Elisabeth Kubler-Ross)曾提出,人在面临亲人去世、确诊绝症等不幸时,会经历“哀伤的五个阶段”(Five Stages of Grief):首先是否认,拒绝接受事实,认为是假的、是误诊等。二是愤怒,在不得不面对现实时,将内心的痛苦转移为对他人、自己的怨怒,责怪为何未早采取行动、愤怒命运不公等。三是“讨价还价”,幻想能“做点什么”来乞求“奇迹”。四是沮丧,即认识到否认、愤怒、“讨价还价”都无用后,实实在在感受到痛苦、脆弱。最后,才来到“接受”。

现实中,每个个体的心路历程因人而异,有的人可能只经过其中部分阶段;有的人则始终无法达到“接受”。但唯有走向“接受”,才意味着不再受困于悲伤,能够收拾身心,重建生活。而“AI复活逝者”,对一些人而言,或许会给接受现实带来更大困难,未必是一种面向未来的疗愈。 ▲2024年京津冀骨灰撒海启航活动在天津渤海湾举行。图为骨灰撒海后家属撒花瓣,寄托对逝者的哀思。(图片来自中新网)

▲2024年京津冀骨灰撒海启航活动在天津渤海湾举行。图为骨灰撒海后家属撒花瓣,寄托对逝者的哀思。(图片来自中新网)

当然,个人选择,旁人无权苛责,毕竟生死两茫茫,释怀至难。死亡如此令人心碎,但放在人类的长时空看,恰恰也是生命的短暂必逝形塑了我们对生命、对人生的认识与珍重。

因此,倘若“数字永生”变得廉价易得,或将带来难以预料的观念变革。故无论相关业者、个体或政府,都应严肃看待“AI复活逝者”的应用,特别是在将其作为一门生意时。

祭奠故人的清明节,在中国文化中,既是一个哀思深沉的节日——“纸灰飞作白蝴蝶”,又是一个指向春生的朗润节气——“雨足郊原草木柔”。追念逝者与拥抱新生并存,是中国哲学中正反相成、生生不息思想的映照。这也许仍能对今天的我们思索和面对死生有所启示,考问我们:如何看待生命的终结?如何更好地予逝者以纪念,予生命以祝福?(完)

记者/李晗雪