『从石器时代到农业时代,从工业时代到信息时代,一路行来的汉字,其形态和内涵在不断地演变发展。追溯历史,从出土文物可以看到,汉字的载体,从陶、到骨、到青铜,从石、到木、到绢纸。这不仅反映了中华民族的历史变迁和文化进步,也展示了汉字作为一种文化符号的强大生命力。时间来到今天,让我们从“字里行间”来看汉字的流变。』

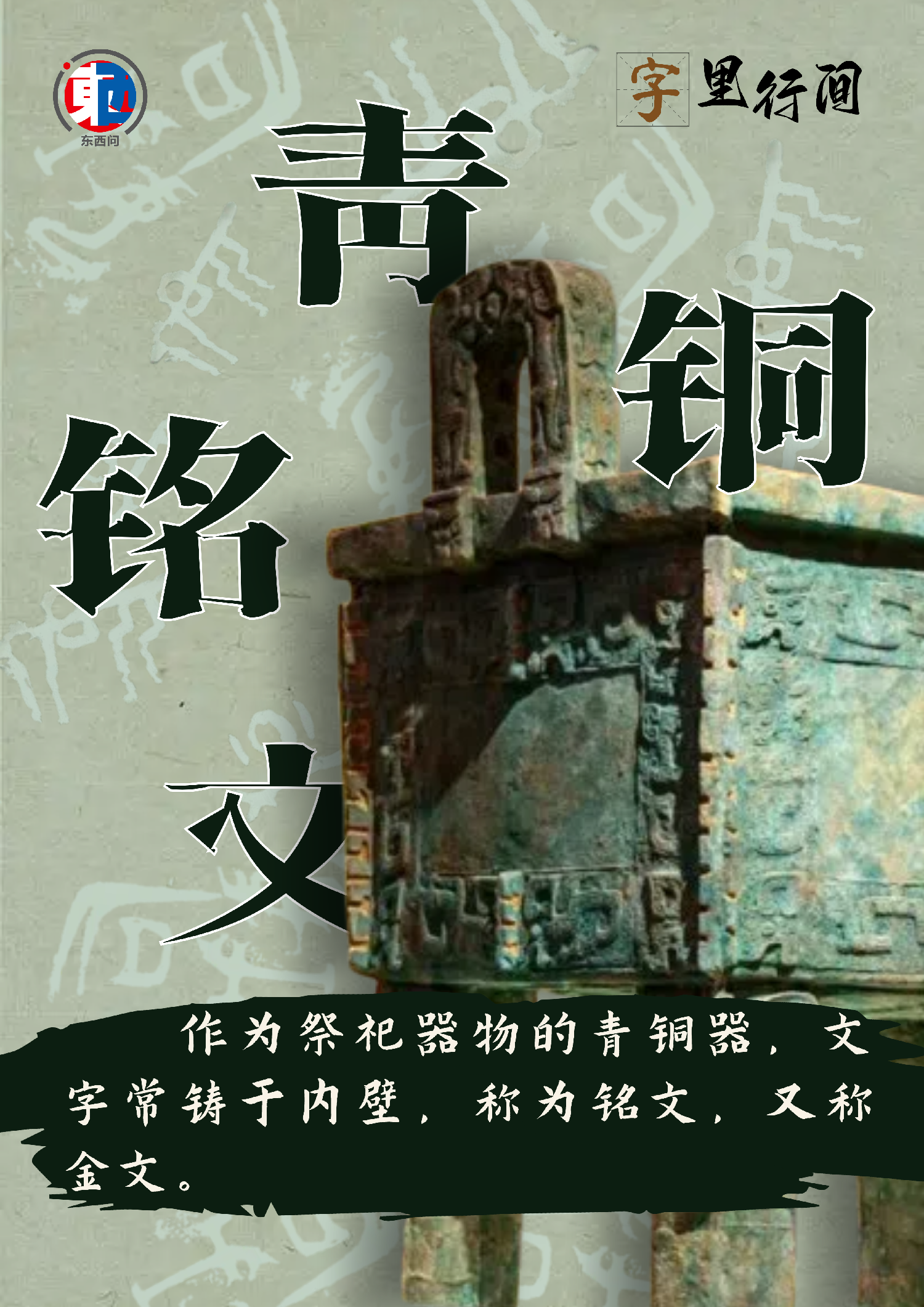

陶土经火烧而成陶器,铜、锡与铅经火炼而成青铜,商周青铜器上的文字,称为铭文,又称金文,有铸铭与刻铭两种。作为祭祀器物的青铜器,文字常铸于内壁。这些耗时费力镌刻出的文字,并非供人阅读,而是置于祭祀祖先的宗庙里,告慰祖先的灵魂,祈求祖先的保佑。

比如,商代青铜大方鼎,因其内壁铸有铭文“后母戊”,被称为后母戊鼎。大鼎通高133厘米,口长112厘米,口宽79.2厘米,重832.84千克,是存世最大的青铜器。自大鼎出土之日起,围绕其名称问题,各家颇有著述。最终,大部分专家认为“后母戊”的命名要优于“司母戊”,与“皇天后土”中的“后”同义。其意义相当于伟大、了不起、受人尊敬,是将此鼎献给“敬爱的母亲戊”的意思。这也呈现了“祖国母亲”的历史渊源。(完)