『从石器时代到农业时代,从工业时代到信息时代,一路行来的汉字,其形态和内涵在不断地演变发展。追溯历史,从出土文物可以看到,汉字的载体,从陶、到骨、到青铜,从石、到木、到绢纸。这不仅反映了中华民族的历史变迁和文化进步,也展示了汉字作为一种文化符号的强大生命力。时间来到今天,让我们从“字里行间”来看汉字的流变。』

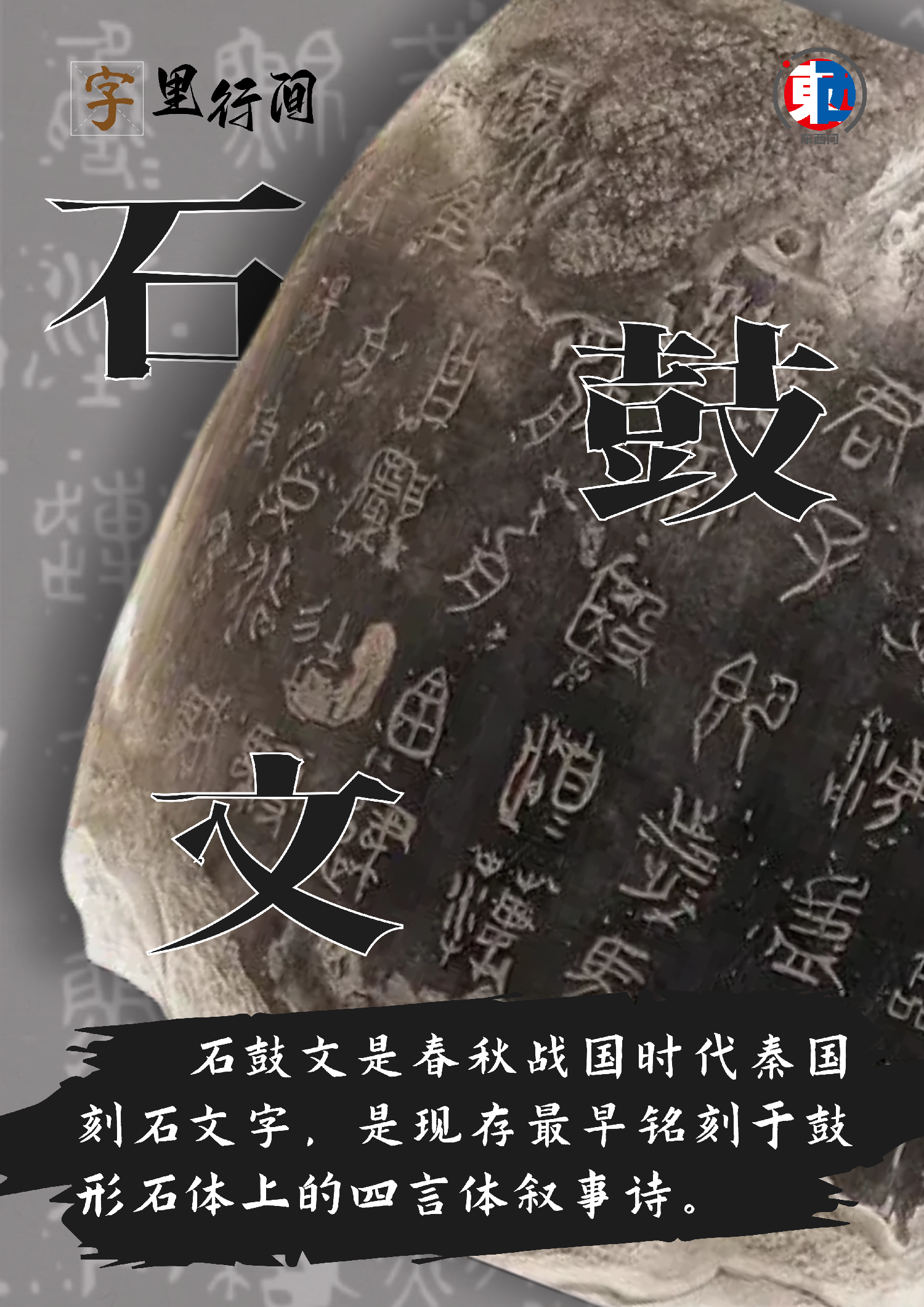

石鼓文是春秋战国时代秦国的刻石文字,是现存最早铭刻于鼓形石体上的四言体叙事诗,史称“刻石之祖”。

石鼓最早发现于唐初,共有十件,每件各刻四言诗一篇,形成前后连贯的十首组诗,原文应有700余字,今仅存272字。每件石鼓高90cm,直径60cm,圆顶平底,因其形状略似鼓,故俗称“石鼓”。但“石鼓”并非其原有自称,唐初最早著录“石鼓”的苏勖就将其称为“猎碣”。石鼓上所刻书体在两周金文与秦小篆之间,或称为“大篆”,又有谓石鼓为周宣王史官籀所书,故称为“籀书”。石鼓文在中国文化史、书法史、金石史上占据着重要的地位,被誉为“中华第一古物”。

石不语,自有山河回声。这是中华文化的传承密码,也是古老文明的长歌。(完)