『从石器时代到农业时代,从工业时代到信息时代,一路行来的汉字,其形态和内涵在不断地演变发展。追溯历史,从出土文物可以看到,汉字的载体,从陶、到骨、到青铜,从石、到木、到绢纸。这不仅反映了中华民族的历史变迁和文化进步,也展示了汉字作为一种文化符号的强大生命力。时间来到今天,让我们从“字里行间”来看汉字的流变。』

早在西汉时期,我国先民就尝试用各种材料制成了絮纸、麻纸。到了东汉,蔡伦改进造纸工艺,纸张作为价廉实用的载体,很快得到普及应用。汉字发展及书法艺术,经过了秦篆、汉隶的奠基,到晋代时期不仅楷书已臻成熟,真、行、草三体也基本具备。

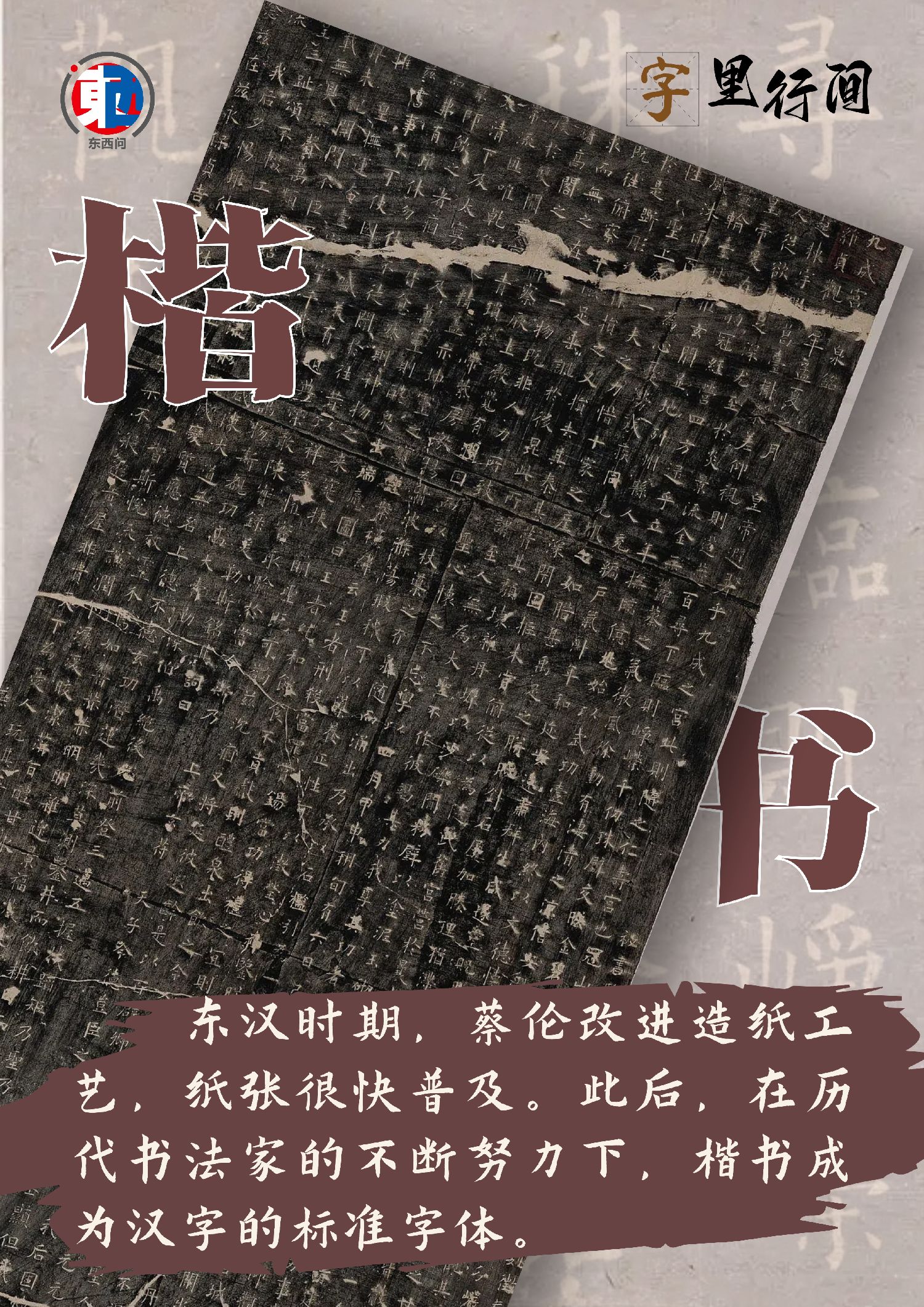

东晋时期,“书圣”王羲之行、楷、草样样精通,能在不同的书体中形成自己的统一风格,造就了千变万化又独具特色的书风。此后,在颜真卿、柳公权、欧阳询等书法家的不断努力下,楷书将隶书改弯为钩、改波折为笔直,字体方正、笔画平直,并于此后一千多年里逐渐成为汉字的标准字体。《九成宫醴泉铭》系唐代大书法家欧阳询的巅峰之作,通篇1000多字,瘦劲险硬,法度森严,被视为“楷法极则”,也被誉为“天下第一楷书”。这些承载着汉字发展流变的文物遗存,最终留给这个世界的,是中华文明精神的气度、文化的力度和思想的温度。(完)