人与人之间的理解和包容远比简单的标签化更重要,谨慎而科学地对待心理健康,才能帮助那些真正需要帮助的人。

近日,随着多档中国电视节目的播出,很多网友讨论起人际关系中的NPD(Narcissistic personality disorder,即自恋型人格障碍),并纷纷分享“被NPD支配”的经历。对此,希腊华文媒体希中网刊发题为《“古希腊掌管自恋的神”成中国网络热词?NPD人格的诊断或许没那么容易》短评指出,人与人之间的理解和包容远比简单的标签化更重要,谨慎而科学地对待心理健康,才能帮助那些真正需要帮助的人。

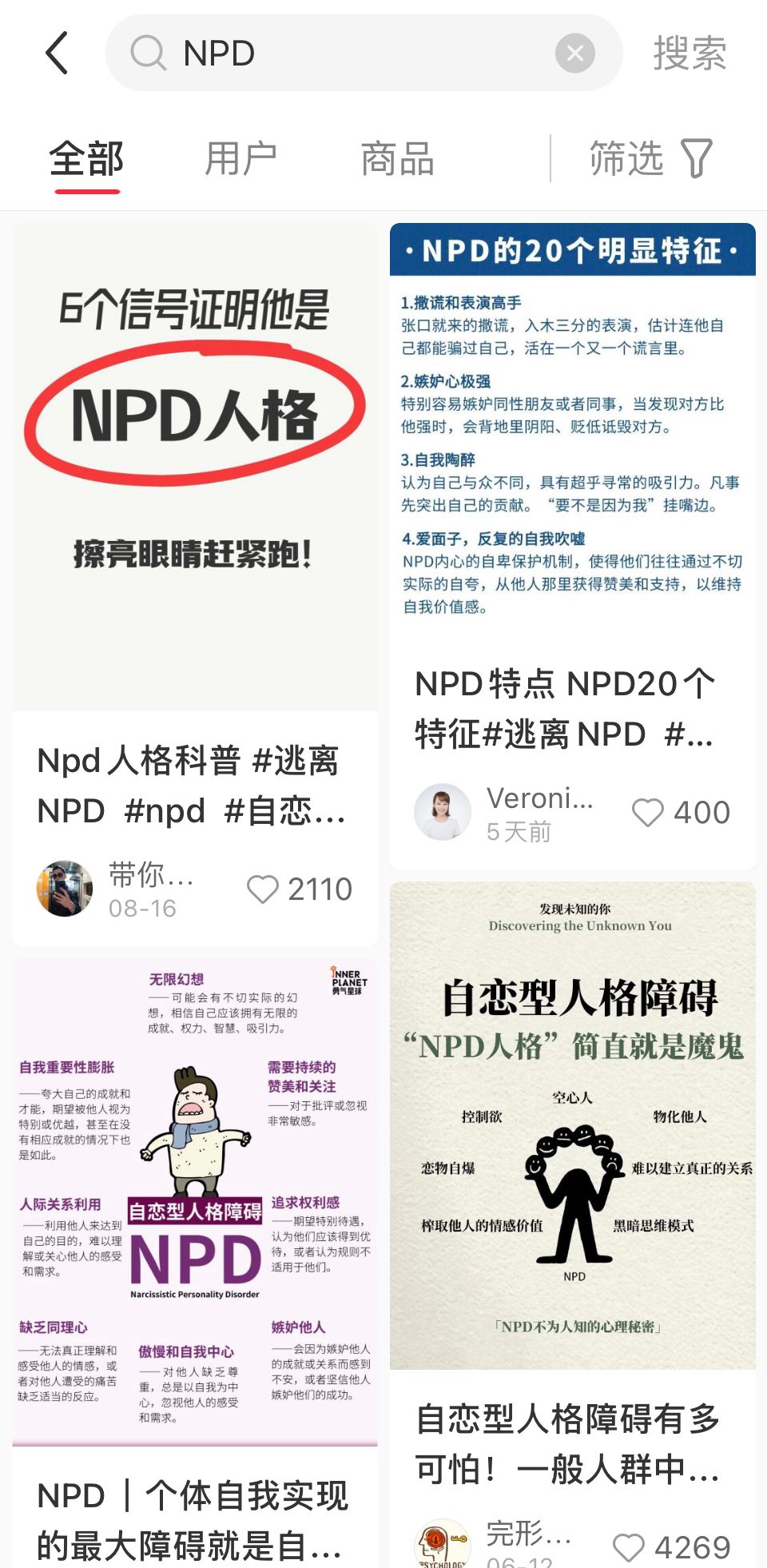

▲(社交平台对NPD的讨论截图)

▲(社交平台对NPD的讨论截图)

短评指出,这些真人秀或真实或演绎的片段,使得掌握部分心理学知识的观众自动联想到NPD人格特征——如自我中心、缺乏同情心、需要持续的赞美和崇拜等。这一概念也逐渐从专业心理学领域跃升至公众视野,激发了人们对于人际关系、心理健康以及个体成长等多方面的反思。这也让人们联想到了古希腊神话里那个自恋的水仙少年——纳西索斯(古希腊语:Νάρκισσος,字面意思为“水仙”)。

短评介绍道,纳西索斯是河神刻斐索斯与水泽女神利里俄珀的儿子,是个英俊少年。他看到水中自己的倒影,一见倾心,终日在水边看着自己的倒影不舍离去,最后憔悴而死。此后,纳西索斯也成了自恋的代名词。19世纪末,自恋这一概念被精神病学家引入,用于描述一种对自我过度关注、过度欣赏的性格特征。直到1968年,自恋型人格障碍(Narcissistic Personality Disorder,简称NPD)才首次作为专业名词提出,并于1980年被确立为B类人格障碍的一种。B类人格障碍通常表现为戏剧性、情绪化和过度夸张的言行特征。

随着NPD经过大众媒体传播成为网络热点,不少网友仿佛一夜之间成了“心理侦探”,纷纷“揪出”自己身边的NPD“患者”,从朋友到同事,甚至爱人、家人,似乎每个人都能在自己的社交圈内找到几个符合NPD特征的个体。

短评认为,这种“诊断”热潮,虽然在一定程度上提高了公众对心理健康问题的关注度,但也可能带来不容忽视的负面影响。

有心理学专家撰文指出,NPD作为一种人格障碍,其诊断标准是极其严格的,需要由经过专业训练的精神科医生,在全面评估个体的行为模式、心理状态以及生活环境等多方面因素后,才能作出准确诊断。随意给身边的人贴上NPD的标签,不仅可能误伤无辜,还可能加剧对方的心理负担,导致他们遭受更多的误解和排斥,甚至引发更严重的心理创伤。

短评同时注意到,NPD并不是“坏人”的代名词,而是一种需要关注和帮助的心理健康问题。我们应该更多地理解心理疾病概念出现的初衷:标签的设立原本是为了帮助人们更好地识别并帮助那些遇到情绪困扰和人际障碍的人,而不是让这些人因此被孤立、指责甚至羞辱。

文章最后说,也许每个人都可能在生活中的某些阶段表现出一时的自恋倾向,比如小学期末成绩得满分而向小伙伴们“炫耀”,这当然不等同于患有NPD。相反,谨慎而科学地对待心理健康,才能帮助那些真正需要帮助的人,营造一个更具包容性、理解和支持的社会环境。(完)