慎轩楼始建于1932年,在90多年的岁月里从辉煌到闲置,再到孤独地矗立在沃野之间。如今这栋古老、精华的建筑变成客家文化对外展示的窗口。

昔日人声鼎沸的围龙屋里早已人去楼空,曾经华丽精美的古民居在岁月里逐渐破败。如何让那些承载着家族荣耀、一方文化的老房子在城市化进程中重新找到一条出路,让百年文脉吟诵流芳?梅县区南口镇车陂村的慎轩楼或许有答案。

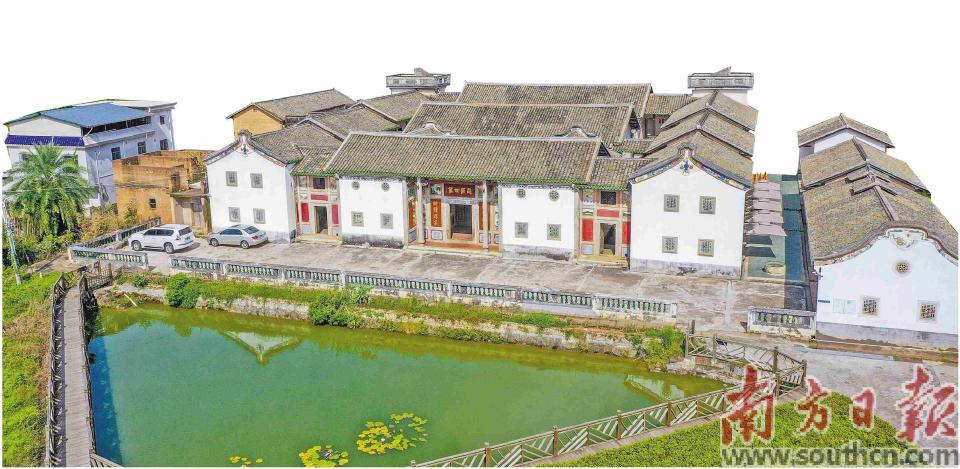

慎轩楼始建于1932年,是中西结合堡垒式建筑,在90多年的岁月里,它经过初建时的辉煌,社会动荡时的损毁,子孙后代的搬离,而后逐渐闲置,孤独地矗立在沃野之间。

如今,这栋闲置古民居被打造成客家姓氏大观园南源世第,前来参观的游客络绎不绝,人们在这里感受客家文化的源远流长,找寻自己姓氏的由来故事,品尝特色的客家美食,还可以体验一把传统农耕活动。

慎轩楼在变与不变中找到了生存下去的平衡点,不变的是这栋房子古老、精华的建筑,变的是这里承载的不再是家族议事功能,而是客家文化对外展示的窗口。

守住根

以修代租还原

慎轩楼原始风貌

行走在车陂村干净整洁的村道上,迎面而来的是秀丽怡人的田园风光,处处散发着农耕兴业的气息,时不时与前来观光的游客擦肩而过。沿着路边的一条小道拐进去,不一会儿,一栋色彩丰富、门楼大气的房子便出现在眼前,它就是慎轩楼。

大门两边的绘画除了有花、鸟、仙鹤等中国传统的祥瑞图案,还有两幅火车和轮船的西洋风格绘画。

“当时这里的人们几乎都没怎么见过火车和轮船,屋主人把他在海外的见闻以绘画的形式展现出来,这是非常有创意的。你看,它们与上下的鱼趣图、花鸟图也毫不违和。”梅州南源世第文化产业发展有限公司运营经理古俞金说,在修复时,为了保存房屋的原貌,他们对大门一边的绘画和灰雕做了翻新,另一边就没有动,保持原貌,色彩稍微有些暗淡,依然掩饰不住一笔一画的精美工艺。

从华丽的门楼便可以看出屋主人的财力雄厚,他是邹氏第十七世孙,早年于暹罗(今泰国)清迈耀华路三品街1-49号经商,主营日杂百货,因从小天资聪颖、吃苦耐劳,经营规模不断壮大,成为当地有比较大影响力的华侨。

发财不忘祖训,落叶还需归根。邹氏子孙牢记祖训,发达后决定回家繁衍生息,将在国外出生的各房小孩各送几名回家乡,传递香火。

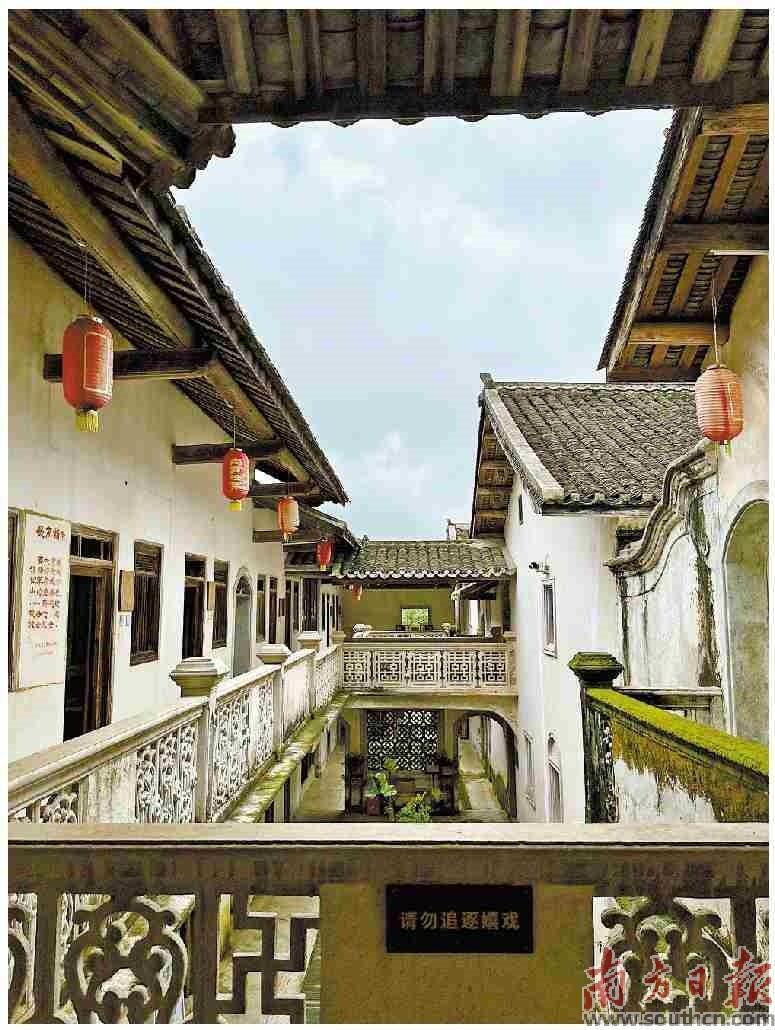

1932年,慎轩楼开始动工,12年后竣工。慎轩楼主体为中西结合堡垒式建筑,共两层,每层厅房共36间,偏房(左右两侧)共17间,整栋慎轩楼建筑群共89间房,占地面积2601.26平方米。

从大门走进慎轩楼,便可以看到一扇扇精美的屏风上雕刻着栩栩如生的人物、繁花。“这一幅画讲的是三国的故事,这些人物雕刻得非常立体。”古俞金说,房屋里还有许多雕刻和绘画,都有其独特的寓意,放到现在也具有很强的教育意义。

沿着楼梯走上二楼,视野开阔,墙壁上写着许多标语,例如“藏粮于民,藏富于民,备战备荒为人民”“一定要有储备粮,年年储一点,逐年增多”,每个房间门口还有数字,这些都是慎轩楼曾经作为粮仓的痕迹。据史料记载,在抗战时期,邹氏家族曾在此屋救助过游击队干部,部分房间作为部队粮仓、学校使用。

随着子孙后人陆续搬离这栋房子,慎轩楼也逐渐闲置,经过岁月洗礼一点点破败。2017年,南口镇乡贤、梅州市南源世第文化产业发展有限公司董事长蔡敏获悉慎轩楼现状后,与慎轩楼后人协商,达成了以修代租的方式,租期为15年。

“我们刚接手的时候,慎轩楼比较破败,屋顶、梁柱损坏比较严重,壁画也已经看不清了。”古俞金介绍,为还原慎轩楼的原始风貌,公司投资200多万元,采用“修旧如旧”的理念对房屋进行了修缮和改造,更换了腐朽的梁柱,聘请工匠重新摹绘了壁画,按照传统工艺重新更换了旧瓦片。

问起为何会将慎轩楼改为南源世第,古俞金解释,客家源起“衣冠南渡”,此为“南源”,“世”寓意代代相传,“第”有门第、及第的美好含义,“客家人很念旧,我们这代人一定要守护好这些老房子,这也算是一种文化的传承。南源世第致力于传承客家传统美德,发扬客家精神,希望客家文化在历史长河中绵延不绝,源远流长。”

留住人

打造客家

文化综合展览馆

从慎轩楼变为南源世第,这栋有着90多年历史的侨房被赋予了更多的文化功能,被打造成“客家姓氏文化”与“客家家训文化”综合展览馆。

“颍川堂”“太史家声颍川世泽”“陈氏家训:孝父母,笃友恭,忠君王……”行走在南源世第的每个房间,可以看到每个姓氏的起源、故事、家训等。

“我们携手四三草堂负责人,以客家姓氏文化为主线,以追根溯源方式引出姓氏、家训家风与历史人文典故,打造以客家《百家姓》姓氏为主题的家风家训馆,让文化扎根乡土,让文化回归田园。并以此为核心打造‘南源世第’特色文化IP,然后赋能本土农副产品和升级本土产业。”蔡敏说。

据介绍,慎轩楼内80多个房间被改造成姓氏文化主题展室,每个房间以一个姓氏为一个展屋,二楼以两个姓氏为一个展屋,每个展屋内展示每个姓氏的渊源、堂联堂号、家风家训、名人等,以追根溯源方式引出姓氏、家训家风与历史人文典故,传承客家文化。

不同姓氏的人可以在这里寻找自己的姓氏文化与血缘上的“根”。

目前,展出的姓氏共有100个,收藏整理并展出的中华传统家训、客家家训共计100多条。

此外,在房屋的公共部分还融入客家五次大迁徙、客家祖训、客家新家训、客家私塾等文化内容,并设计了客家书房、客家名人、客家典故、客家非遗和客家名人书画展室等多维度的客家文化展示空间。

慎轩楼被修缮和改造,得到了该房屋后人和当地村民的支持,吃水不忘挖井人,企业也给村民打造了一个独特的空间——客家书房,供村民学习。“我家就住在附近,家里书不多,就来这里看,而且挺多人来这里看书,很有读书氛围。”该村村民姚大姐感叹,南源世第本身已小有名气,客家书房建好后,村里的文化味更浓了。

据了解,客家书房免费为村民开放,主要是收集、整理和展示客家籍作家出版的各类优秀书刊,以及客家文化、家风家训文化相关书籍。“让村民在家门口就能享受到健康的文化生活,加强农村精神文明建设,使全村群众有更多的获得感和幸福感。”车陂村党支部书记刘立群说。

南源世第依托文化建设,定期举行家庭教育公益讲座打造理论宣讲平台,并积极开展各种实践研学活动,通过小学、青少年研学游项目打造教育服务平台,开展读书会、客家书房、家风家训大讲堂系列课程,建设文化服务平台,让青少年在这里学习感受文化,并将文化与文明“带”回家中。

今年4月,来自梅县高级中学的250名初一学生正在营地里开展研学实践教育。在半天的时间里,学生们体验学唱客家山歌、欣赏杯花舞等客家传统非遗表演、动手野炊等实践活动。

据介绍,南源世第素质教育营地设计开发适用于小学、初中、高中不同学段的研学实践、劳动实践活动课程40门,客家文化+红色精品活动线路10条,课程内容包括客家文化、家风家训文化、客家非遗、民俗、建筑、人文、爱国教育等方面。今年2月至今,已接待各地游客2000人左右,接待学生研学8000多人。

近年来,南源世第被认定为“梅州市中小学生研学实践教育营地”“梅州市中小学生劳动教育实践基地”“广东省人文社会科学普及基地”,被梅州市委党校认定为“校外授课点”,被梅州市、梅县区妇联确定为市区共建的“家庭教育示范基地”等。

焕新生

融“文、农、旅、研”

四位一体产业发展

南源世第不仅是一座古民居,还是一个文旅产业项目。

在古色古香的老房子里听完了姓氏故事、客家迁徙史,游客还可以品尝到当地香甜软糯的客家发粄、南口车陂仙人粄,走出老房子,旁边就是葡萄、火龙果采摘基地,游客还可以亲身体验农耕劳作。

“古民居的活化利用只是其中一个项目,如何将这里的资源整合,打造为一个有发展前景的产业,是我们一直在思考和努力的方向。”古俞金说,他们通过挖掘整理和赋能古民居主题文化,再以“文化+”的生态链,打造集“文、农、旅、研”四位一体的文旅产业项目,带动乡村“产业富民”。

据介绍,南源世第文旅产业园项目规划建设面积约500亩,总投资1.5亿元,分为家风家训馆、农耕科普基地、素质教育营地三大部分,其中,农耕科普基地规划设计400亩,共分为现代立体循环种植区、传统蔬菜种植区,水稻科普种植区、火龙果、无花果、葡萄科普种植区,多肉科普园、观光体验区等功能模块。

谢雄国是车陂村的村民,最近农耕科普基地正值抛秧期,他接到了用工电话就赶了过来,“家门口就可以就业,对我们上了年纪的人来说很合适,一天下来可以挣一百多元,我已经在这里干了3年多”。

在这里,还有许多村民跟谢雄国一样,家门口实现了就业。“农忙时需要用工,接待游客时需要用工,日常管理也需要用工,我们就在附近找,为村民提供了各种不同的岗位。”古俞金说。

南源世第的农耕科普基地以点带面辐射带动周边农户,通过劳务用工、技能培训、种苗发放、模式复制、定向收购、技术指导等方式,形成农业发展新业态,达到农业产业健康发展、农民增收致富的目的。

夏日炎炎,一口爽滑的仙人粄是许多客家人消暑必备的美味,它是客家传统名小吃、市级非物质文化遗产项目,其中车陂村的出品最为有名,当地村民应用传统工艺制作仙人粄远销各地,但传统工艺生产的仙人粄存在着保质期短、无包装、无法批量生产等销售瓶颈。

为此,南源世第通过生产调研,整合资源,开发了可即食、保质期一年、符合QS国标、可批量生产的仙人粄产品。此外,南源世第还与梅州创意金山公司合作,将彩书创意与传统国学文化结合,设计了6种不同颜色和国学题材的仙人粄彩书包装,让人耳目一新。

南源世第以客家家风家训馆集中展示客家文化、家风家训文化的优势,整合立体农业、葡萄、无花果种植园等旅游资源,大力拓展文化旅游、观光采摘、拓展团建、文创产品和特色餐饮等项目,吸引珠三角、潮汕地区、福建、江西等地的游客前来观光旅游。截至目前,共计接待游客15万人左右。

记者观察

合理使用

就是最好的保护

车陂村为游客提供了走的空间和读的意义,漫步在村头巷尾,不仅有精神的收获,也有物质的享受,不仅可以一览客家文化的风情万种,感受乡村生活的情趣,还可以品尝富有特色、风味独特的南口仙人粄、豆干、炖鸡等当地美食,既留住了乡愁,也涵养了乡风、重铸了乡魂,更给予了这个村向前发展、与城市共生的无限可能。

车陂村的美好改变,与南源世第的进驻息息相关。一栋闲置的民居改造,既有效保护了历史遗迹,又让大家深入了解先贤们的烟火生活,更为现在的人们提供了一个学习历史文化的场所,为梅州的其他民居保护利用提供了一个很好的样板。

建筑是凝固的历史,一栋栋的古宅老屋既是见证者,亦为参与者,浓缩了家族世代的兴衰荣辱。参观这些老屋,就是在翻阅一本本立体的客家传统文化书籍,它们是鲜活的文物和珍贵的载体,承载着客家人百年记忆,保护修复只是基础层面,唯有活化,才能以与时俱进的思维赋予它新的使命。

慎轩楼变身为南源世第,是一种将古建筑以“博物馆化”的途径,是借鉴博物馆功能,借助藏品研究、陈列展示、宣传教育等表达方式,打通古建筑和可移动文物展览之间固有理念,依托古建筑,结合民俗、物产、非遗、传统文化等,在古建场馆内设立与古建相匹配的特色展览与活动。古建筑与展览活动相辅相成、有机融合,彰显不同的文化特色,共同成为“以文化人”的载体。

解读和欣赏客家围龙屋,就好比翻开一部沉甸甸的史书。活化利用围龙屋,需要将古老的历史和新的产业、业态融合在一起,在保留文化底蕴的前提下,再把新的产业、业态和城市功能等“装”进来。慎轩楼的成功活化利用既为人们提供了追忆历史、感受生活的空间,也为乡村振兴注入了新的活力。

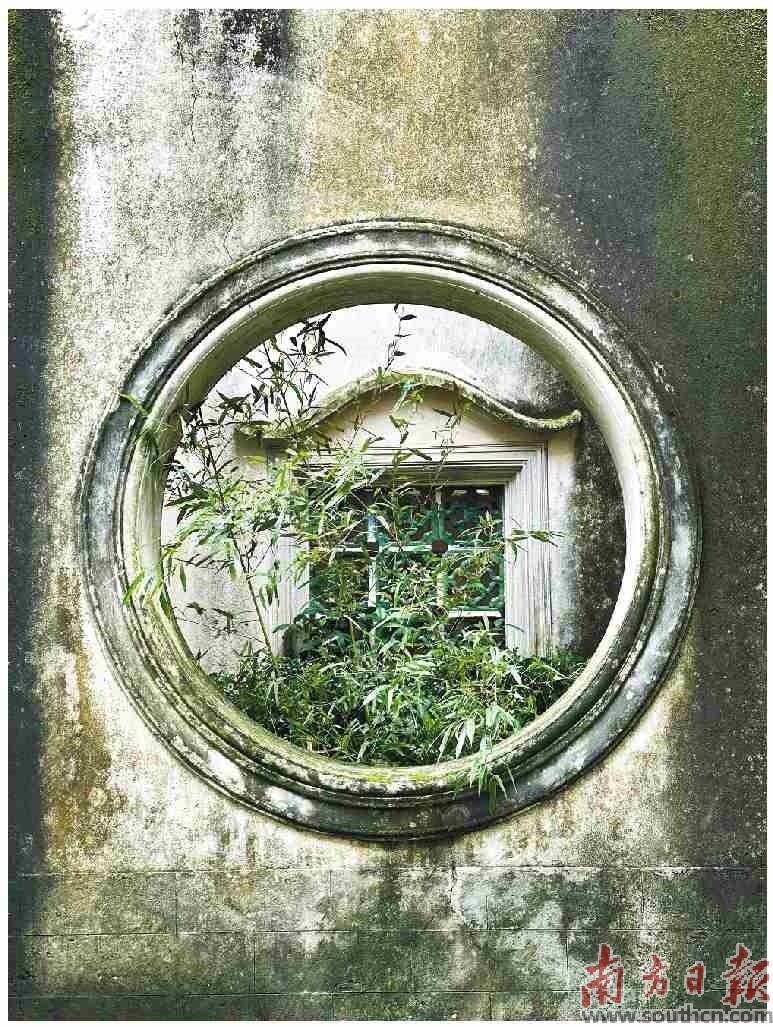

保护古建筑,不仅要保留古建筑的“躯体”,还要让古建筑的“灵魂”得以延续。走在南源世第里,这里的一砖一瓦都是当年的模样,但又有了不同,姓氏故事、家训家风等元素的注入,在先进的技术手段、丰富的视听、多元的表达中,饱含历史沧桑的建筑,具有了穿透时光的魅力。

传承文脉,深耕史脉。在梅州,不仅有南源世第,还有均质楼、玉庭楼等古建筑的保护利用成功案例,它们探索着传统历史文化更富创意的打开方式。从传承到创新,活化到新生,一次次创新之举,我们能触摸岁月的掌纹,亦能寻找到与当下的交融和对未来的期许,绽放其属于这个时代的光芒。(完)(原标题:修缮活化侨房 延续客家文脉)