24岁的英国小伙儿欣然接受了一位西班牙学者的建议,将老子的一段箴言谱写进印度旋律中。从此《道德经》被“披头士”一首附歌带入西方流行音乐。

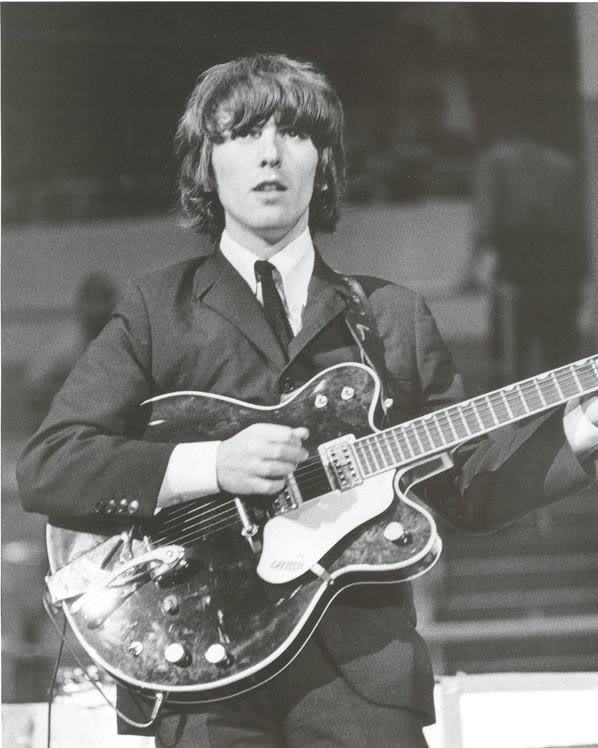

▲披头士乐队吉他手乔治·哈里森 本文图片均来自文汇网

▲披头士乐队吉他手乔治·哈里森 本文图片均来自文汇网

一位在剑桥教梵文的西班牙学者,把自己编辑的《世界神秘主义精萃》寄给狂热迷恋印度宗教的利物浦小伙儿,还给他划了重点。24岁的英国小伙儿欣然接受专家的建议,将老子的一段箴言谱写进印度旋律中。就这样,《道德经》被“披头士”一首附歌带入西方流行音乐,而灵感和推动力来自西班牙的梵学家。

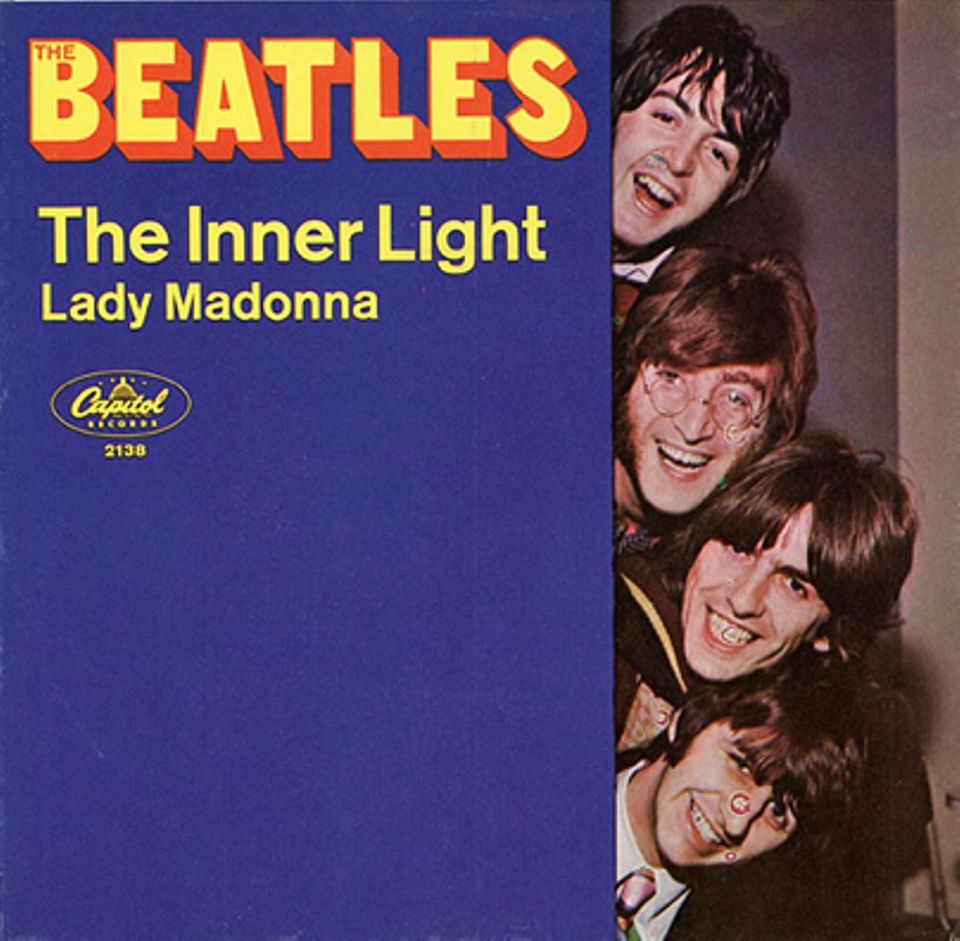

“披头士”乐队(The Beatles)在1968年3月15日推出一张单曲“Lady Madonna”,很快就占据英国排行榜榜首。当年发行的流行音乐单曲唱片,正面灌录的是主打歌,为了冲击排行榜,称为A-side。而背面则放上一首不太重要的作品,称为B-side,如同一个附录、一件福利。“Lady Madonna”的“附歌”叫做《内观》(“The Inner Light”),乃是“披头士”中那位英俊而安静的乔治·哈里森(George Harrison,1943—2001)创作、演唱的。歌词出自《老子》47章,这是“披头士”资深粉丝大都知道的事,不算非常冷僻的知识。我们先复习一下英文歌词和《老子》原文。英文非常简单,不含托福词汇。

Without going out of my door不出户

I can know all things on earth;知天下

Without looking out of my window不窥牖

I could know the ways of heaven.见天道

The farther one travels其出弥远The less one knows其知弥少

The less one really knows其知弥少

(歌词重复一遍,第二段中my改成your,I改成you)

Arrivewithout travelling不行而至

See all without looking不见而明

Do all without doing不为而成

《内观》因为是附赠的歌曲,不曾收入乐队发行的专辑,也从未在“披头士”演唱会上表演过,所以知名度很低。“披头士”所有单曲在1988年被收进Past Masters这张双CD合辑中,里面甚至包括他们早年用德语演唱的两首歌。我第一次听到《内观》,就是在这张合辑中。乔治·哈里森是主唱,伴奏全部使用印度乐器(西塔琴、塔布拉手鼓等),而且都是由印度音乐家演奏(详见后文哈里森的自述)。“披头士”四只甲壳虫中,哈里森是最“东方”的一位,乐队专辑中那些带有鲜明印度特征的歌曲,全是他的手笔。1965年,哈里森追随印度音乐大师拉维·香卡(Ravi Shankar,1920—2012)苦练西塔琴,这一年年底发行的《橡胶灵魂》(Rubber Soul)专辑中,《挪威森林》一首歌里开始飘散出西塔琴飘渺的声音。这是乐队首次使用西塔琴,正是初学乍练的哈里森弹奏的。1967年哈里森和其他成员开启了印度之行,练习瑜伽和冥想。这一时期他创作的最有名的歌曲,叫作《身内身外》(“Within You Without You”),也是充满玄妙的印度味道,收录于1967年著名专辑《佩玻军士孤独之心俱乐部》(Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band)。

哈里森为何选用《道德经》作为《内观》这首歌的歌词?具体说,痴迷于印度宗教和印度音乐的英国摇滚歌手,在创作一首弥漫着恒河气息的歌曲中,为何想到用中国先秦哲学的文本?要回答这个问题,可以考察这首歌的创作过程。

乔治·哈里森在1980年出版自传I Me Mine,标题取自“披头士”解散之后他创作的一首歌,中文实在无法翻译。这首歌大致表述了印度教的基本思想,即外部世界空幻不真,个体之小我也不是真我。这部自传的叙述文字只有70多页,后面是很多珍贵照片以及歌词创作的手稿(我依据2002年重印的版本,另有2017年出版的增扩版)。第118页,哈里森讲述了创作《内观》这首歌的缘由。文字不算长,我想,与其撮述,不如抄录。下面是我的翻译。

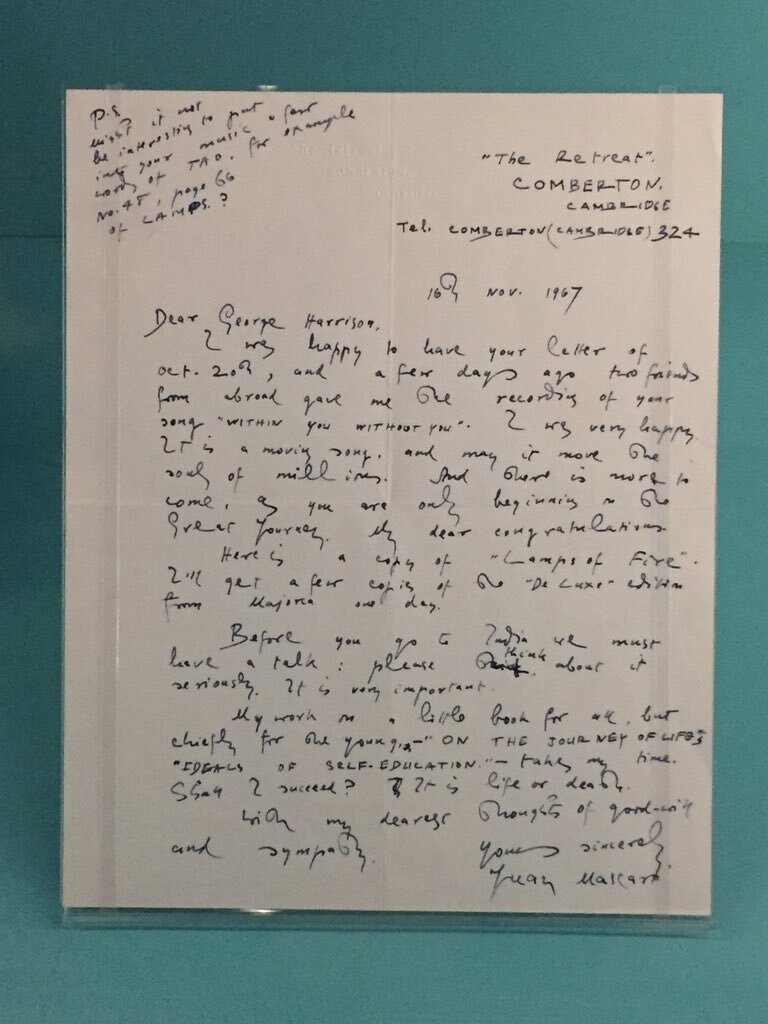

《内观》这首歌实际上来自《身内身外》。大卫·弗罗斯特(David Frost)主持的一档电视访谈节目,有一期的话题是冥想。先播了Maharishi Mahesh Yogi[案:即“披头士”1967年赴印度修行时所顶礼的上师]的采访录音,约翰·列侬和我在节目现场。现场还有很多听众,其中一位是胡安·马斯卡罗,剑桥大学的梵文教师。他后来给我写信,信里说:“……几天前,两位国外的朋友把你的歌《身内身外》的唱片送给我。我很高兴,很感人的歌,希望能感动亿万灵魂。你刚刚开启这场重要的旅程,后面会写出更多歌。”

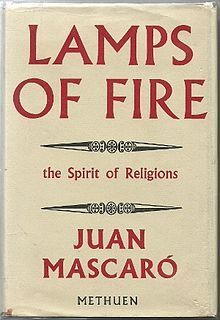

他还送给我一本书,标题是《火之灯》。他在信里说:“把讲‘道’的几句话写进你的音乐,或许是件有趣的事,比如本书第66页上的第48段。”这就是《内观》歌词的来历,是《道德经》的一段译文。我把他的信以及这一页书的书影都附上。

这首歌用的全部是印度乐器,全部由印度音乐家演奏,在孟买的H.M.V录音室灌录。我感觉大部分人不太注意这首歌,因为就当时的西方流行音乐而言,我做得有点儿“太过了”。

原诗本来是这样的:“不出我户,我知天下……”(Without going out of my door…I can know the ways of heaven)为了避免误解,也为了把歌抻长一点儿,我就把歌词重复了一遍,在第二段里,把“我”都改成“你”。这样就把所有人都包括进来。

这首歌是特意为胡安·马斯卡罗而写,因为他送给我这本书,他是个可亲的老人。歌儿很不错,歌词说明了一切。阿门。(George Harrison,I Me Mine,Weidenfeld&Nicholson,2002,p.118)

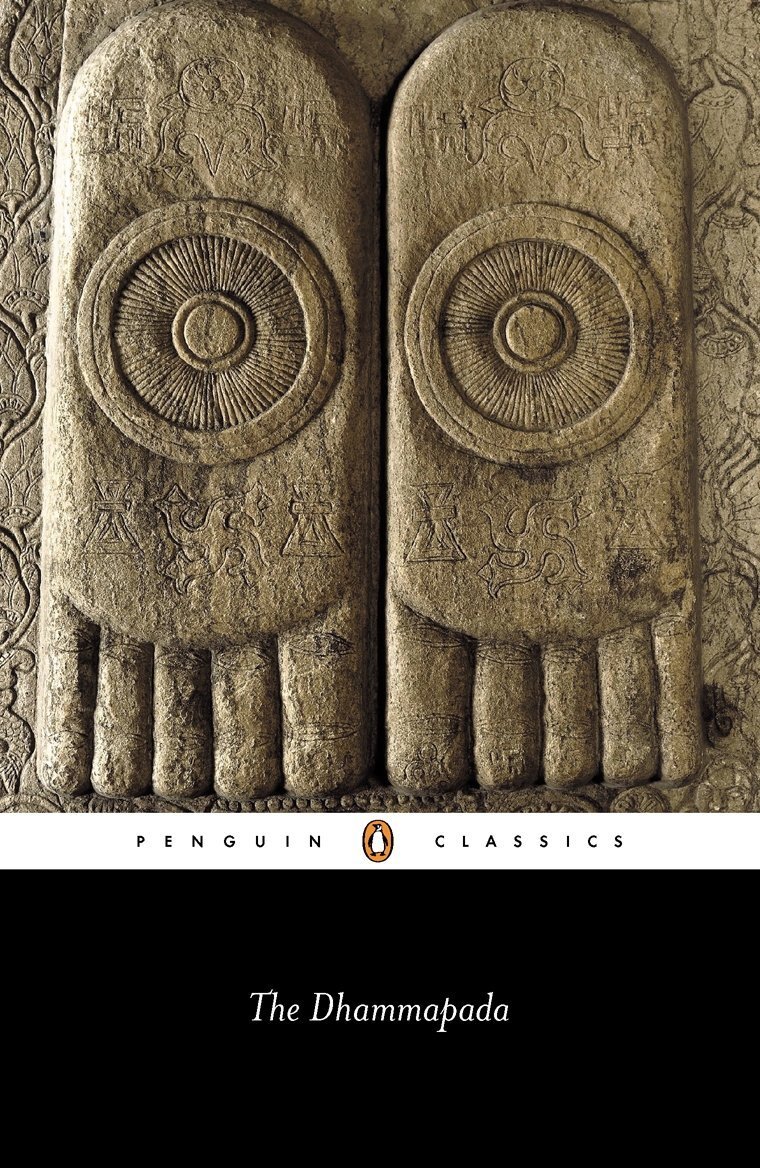

看到胡安·马斯卡罗(Juan Mascaro,1897—1987,有时写作Mascaró)这个名字,我不由得一怔。因为他是1962年企鹅版《薄伽梵歌》的英译者。这个译本发行量很大,我买到过2003年的重印。企鹅版刊登的译者简介,曾给我留下极深的印象。马斯卡罗是西班牙人,后来在剑桥学习梵文、巴利文、英文这些古代和现代语言。毕业后,他曾在牛津讲授西班牙神秘主义,又在锡兰(斯里兰卡)、巴塞罗那等地的大学执教。西班牙内战之后,他最终选择定居英国,从事古代印度典籍的翻译,也在剑桥承担一些教学工作。他为“企鹅经典”丛书(Penguin Classics)翻译过《奥义书》《薄伽梵歌》《法句经》等书。一位西班牙学者,终身致力于将梵文、巴利文经典译成并非自己母语的英文,这是马斯卡罗有别于其他欧洲东方学家的地方。

马斯卡罗本是梵学家,为何要向哈里森推荐《老子》?这个问题通过阅读《火之灯》,可以得到部分解答。《火之灯》(Lamps of Fire)一书是马斯卡罗选编的世界各大宗教精粹。1958年先出了一部限量版,只印了200册。1961年英国Methuen出版社出了新版,也就是马斯卡罗送哈里森的这一版。作者先有一番总论,按照时代顺序,从印度教、波斯拜火教、佛教、耆那教、道教、儒家、神道教、犹太教、基督教、伊斯兰教、锡克教等各教中摘出提纲挈领的语句,相当于各教总纲。在总纲部分,道教部分选了《老子》中的三章:25章(“有无混成、先天地生”)、49章(“圣人无常心”)和67章(“天下皆谓我大似不肖”)。在总论之后,马斯卡罗就按照“光”“爱”“生”三个主题,辑出各教名言警句,混排在一起,共计300段。

将《火之灯》翻阅一遍,会发现这本世界宗教思想精粹的“老子含量”极高。全书共收300段选文,每段选文长短不一。但统计各家经典的引用次数(不计算选文的篇幅),则《老子》一骑绝尘,遥遥领先。全书引用《老子》共计46段(即《道德经》完整的46章),占300段总数的15%。《老子》八十一章中,竟然有超过一半被马斯卡罗选中,复制在选集中。如此高的入选率,非常惊人,因为《火之灯》中,《旧约》《新约》和柏拉图加起来也不过48段,在段数上与《道德经》堪堪持平。而马斯卡罗专精的印度教经典,《吠陀》《薄伽梵歌》《奥义书》三者相加,也只有26段。

《老子》47章出现在《火之灯》第66页,全书编号为第48段,并有“Rendered by J.Mascaró”的标注。如果不细心的话,读者会以为这一章是马斯卡罗自己翻译的,因为render一字确有翻译之义。很多网上资料称,乔治·哈里森将马斯卡罗的译文略加改动,就形成《内观》这首歌的歌词。其实不然。我发现马斯卡罗在标记译文来源时,自有一种独特的书法。

马斯卡罗首次引用《道德经》之后有一句标注,用语颇有些含混:“由马斯卡罗从多种译本改译”(Rendered from many versions by J.Mascaró,p.28)。对比他其他各处的标注,会看到用语的差别。凡是梵文、巴利文经典,他都直书“马斯卡罗译”(Translat ed by Mascaró)。凡是他不会、或不擅长的古代语言(如古波斯语、阿拉伯语等),他都直接注明译者。中文典籍方面,《论语》他使用赖发洛(L.A.Lyall)的译本,《中庸》用的是辜鸿铭的译文。但唯独首次引用《老子》时,他使用“从多种译本改译”的写法。考察马斯卡罗的学术背景,似乎没有专门学习过古汉语。因此,我猜测他是对比多种英译本,左右采撷,最终得出一个符合自己理解的译文,而不是从《老子》原文直译。也就是说,他注明译本来源的体例是,凡用translate之处,都代表从原文直接译出,而凡用render的地方,都代表他对现有英译本进行了综合和改编。这个细节非常重要,因为很多人误以为哈里森的歌词是马斯卡罗自己的译文,其实不然。他给哈里森指定的这段《老子》,其实是一个“和合本”的翻译。

《火之灯》一书中,《道德经》超高的引用率说明马斯卡罗个人对老子思想有浓厚兴趣。此外,印度学者对《老子》的反应,或许也能从侧面说明一点问题。在《泰戈尔百年诞辰纪念集》一书中,泰戈尔的友人记载,在结束了1924年的中国之行后,有人借给泰戈尔《道德经》的英译本。泰戈尔读后,兴奋异常,对朋友说:“可是,这思想完完全全是印度思想,我反反复复联想到我们自己的《奥义书》。”(引自Rabindranath Tagore:A Centenary Volume,1965,p.21)马斯卡罗有可能与泰戈尔一样,在《老子》一书中读出了天竺思想。

理清《内观》一首歌的创作过程,澄清歌词的来源,特别是得知为哈里森指定了歌词的马斯卡罗的学术背景,整个事件就越来越像一篇博尔赫斯的小说。一位在剑桥教梵文的西班牙学者,把自己编辑的《世界神秘主义精萃》寄给狂热迷恋印度宗教的利物浦小伙儿,还给他划了重点。24岁的英国小伙儿欣然接受专家的建议,将老子的一段箴言谱写进印度旋律中。就这样,《道德经》被“披头士”一首附歌(B-side)带入西方流行音乐,而灵感和推动力来自西班牙的梵学家。这算是中、印、西、英之间一次稀里糊涂、“不为而成”的文化合作。

2002年11月29日,为纪念哈里森去世一周年,著名乐手克莱普顿(Eric Clapton)召集了哈里森生前好友,举办了一场隆重的纪念演唱会,叫做Concert for George。摇滚乐坛一批嚄唶宿将轮番登台(包括前“披头士”的保罗和林戈),共同演唱哈里森创作的歌曲,气氛热烈而感人。《内观》被归入演唱会前半场的“印度”部分,由香卡的女儿阿努什卡(Anoushka Shankar)演奏西塔琴,哈里森的儿子演奏钢琴。在两位“星二代”身边,父辈的Jeff Lynne代替哈里森为新千年的英国听众演唱“不出户、知天下、不窥牖、见天道、其出弥远、其知弥少”。皇家阿尔伯特音乐厅回荡着西塔琴奇幻飘渺的梵音和《老子》古奥深邃的谣谚体歌词,可能会让一些人对“老子化胡”再次生出微茫的希望。(完)

(《泰戈尔百年诞辰纪念集》中的材料,由友人周运提供,在此表示感谢)

作者/高峰枫