甲骨文,是中国古代文化的瑰宝,传承至今已有数千年历史。最近,一支团队用动画的方式让古老的甲骨文字重现,也让甲骨文焕发出崭新的生命。

“一片甲骨惊天下”,甲骨文是中国现存最早的系统性文字,诉说着殷商时期的人们丰富而神秘的社会生活,蕴含着厚重的中华文明基因和源远流长的文化根脉。最近,一支名为“博物汉字”的团队,用甲骨文动画还原了3000年前的战争场景。这不仅是当代科技对古老文字的重现,也让甲骨文在今天绽放出崭新的光芒。

甲骨文里的商周大战

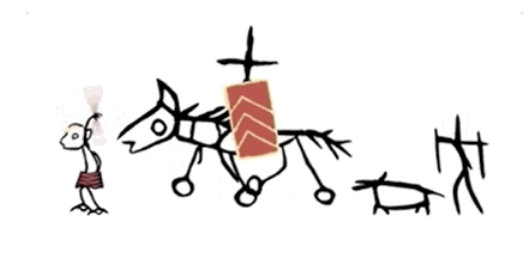

近日,“甲骨文动画还原3000年前战争场面”的短视频走红网络,画面中的甲骨文字全都动了起来,栩栩如生地展现了商周两军对垒的画面,令观众仿佛穿越时光,置身于古代战场。

动画中,甲骨文字的变化成为亮点。据悉,制作团队选取的甲骨文主要包括象形字和会意字,并将里面的笔画拆开,形成对应的几个部分。每个部分之间有语意动作上的联系,能表达出字本身的含义,制作团队仅对这些笔画做了不影响本义的微调。

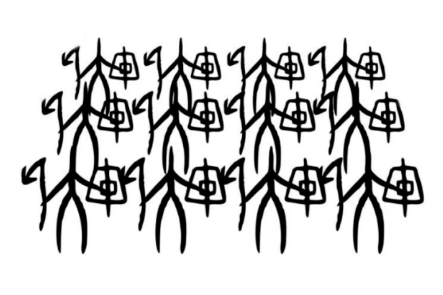

▲未破译文字。(图片来自“央视新闻”微信公众号)

▲未破译文字。(图片来自“央视新闻”微信公众号)

例如,在商军阵营的象乘战斗中,制作团队在甲骨文的“象”字上加上“人”字,形象地展示出大象部队的样貌。周军阵营的战车用甲骨文的“马”字和“车”字结合,描绘出一人驾着四匹马拉的战车的图像,强调了战车不对灵活性和攻击性。此外,画面中还有士兵形象。制作团队参考了没有破译的甲骨文字形,将士兵左手的武器调整为甲骨文的“盾”字,就像一个“大”字,一手拿着盾牌,一手拿着武器攻击,形象生动地展示了士兵的装备与动作。

这样的创意带来的视觉冲击,及其折射出的历史的深度给诸多网友带来了触动,网友们纷纷表示动画太过震撼,甚至有人说:“好像看见了闻太师霸气回朝”。事实上,甲骨文动画的魅力正在于它的生动和神奇,通过一幕幕的动画场景,让人感受到了古文字和历史的交融。

“90后”创造的汉字游戏

▲撒网。(图片来自“央视新闻”微信公众号)

▲撒网。(图片来自“央视新闻”微信公众号)

据了解,动画创作者“博物汉字”团队是一群爱好国风文化的“90后”,他们以往的作品中有不少关于甲骨文的创意。他们曾将甲骨文的“夫”“网”“水”“舟”“鱼”等字进行组合,创作了动画“撒网”,形象生动地展示了这些字的最初含义。此外,他们还以甲骨文“猴”“夫”“豕”“何”创作出甲骨文版《西游记》。动图中,“猴”代表孙悟空,而代表唐僧的“夫”字骑在“马”字上,“豕”和“何”则分别对应猪八戒和沙和尚,师徒四人共同西行。

▲甲骨文版《西游记》。(图片来自“央视新闻”微信公众号)

▲甲骨文版《西游记》。(图片来自“央视新闻”微信公众号)

团队成员黄女士介绍,他们从一年前开始研究甲骨文字体。最开始尝试用图文的形式解释一些常用字的甲骨文写法。然而这种静态的形式,无法生动展示甲骨文的含义。之后,团队尝试将甲骨文做成动图,意外收获不少网友的认可。

此后,“博物汉字”团队陆续发布了以甲骨文为题材的动图和表情包,同样备受喜爱。黄女士坦言,他们希望通过这种形式让更多人主动关注甚至了解甲骨文,感受汉字的魅力。

靠技术手段“翻红”的神秘文字

近年来,网络上围绕甲骨文的热门话题层出不穷,今年早些时候,复旦大学研究员蒋玉斌破译一个甲骨文拿到10万元奖金的新闻冲上热搜,近年来中国文字博物馆成为网红打卡地,这些信号都无形中拉近了年轻人与这门古老文字的距离。

▲资料图为河南安阳殷墟甲骨文碑林。(图片来自中新社)

▲资料图为河南安阳殷墟甲骨文碑林。(图片来自中新社)

甲骨文最早出土于河南安阳殷墟,记录的主要内容为公元前14世纪至公元前11世纪殷商王都内王室及贵族人群的占卜刻辞与记事刻辞,被视为生生不息的汉字鼻祖。因刻辞主要契刻在龟甲或兽骨上,后来人们将这些古文字统称为甲骨文。

1899年,清朝学者、国子监祭酒王懿荣偶然在中药“龙骨”上发现了文字,鉴定后认定其为古物,随即开始有意识地大量收藏甲骨。自此,沉睡了3000多年的甲骨文逐渐重见天日。后世认为王懿荣这一石破天惊的发现,改写了中国历史,革新了现代学术。这些古老的文字,可以据以追索中国上古史的未知,窥探三千年前殷商社会生活场景,甚至可以丰富历史内涵,延伸历史轴线。中国是一个崇拜文字的国家。如今看来,甲骨文是中国文字的源头活水和生长之根,从文化的角度看,无论是宏观的文化发展,还是微观的书法艺术,要返本开新,都需将目光投向甲骨文。

如今,甲骨文正以多种形式悄悄走进我们的生活。甲骨文表情包成为斗图爱好者的新宠,在印章、项链、贺卡等各种文创产品中也能看到甲骨文的身影,甚至嘻哈歌曲、动画片、互动装置展出中都有甲骨文元素。如今,甲骨不单单是刻在龟甲、兽骨上的神秘文字,也不仅仅是用于书写和交流的文字符号,而是中国文化的“超级IP”!

综合“央视新闻”微信公众号、光明日报、央视网等