从“舶来品”到如今年轻人假期钟爱的娱乐活动,音乐节在中国走过二十余年,不仅实现了本土化的发展,也向越来越多的国际歌手敞开大门,走向世界。

近日来,迷笛音乐节成为人们热议的话题,网友们对迷笛的“失窃风波”讨论纷纷,但鲜有人知的是,迷笛音乐节正是中国第一场真正意义上的户外音乐节。中国音乐节自此开启,至今已走过了二十余年的浮沉路……

你以为的音乐节其实是舶来品

“音乐节”源于拉丁文festivus,译为欢乐。在西方,其历史最早可追溯至11世纪末的法国南部。文艺复兴时期,爱好奏乐唱歌的欧洲贵族们相约每年定期举办音乐竞赛,这也成为现代音乐节的雏形。而后这一活动传入英国,并于19世纪至20世纪初在世界范围内流行起来。但当时的演出形式多以室内为主,风格也主要为古典主义音乐。

1895年8月,伦敦皇家艾尔伯特大厅的经理罗伯特·纽曼创办了“逍遥音乐节”,听众们可以穿着休闲服装观看表演,并随意走动,有点类似于今天的“live house”。直到“二战”结束,青年亚文化的兴起让户外音乐节随之火热。

其中,1969年在美国举办的伍德斯托克音乐节极具代表性,它由四位年龄在25岁左右的年轻人合办,约45万名观众参与了这场延续三天的盛会,它也被称为世界上第一场真正的“户外音乐节”,此时西方的音乐节舞台已经是摇滚乐队的天下了。

而当时中国的摇滚乐,还是出租屋内横冲直撞的音波,是主流之外的一股暗流,在平行的地表之下涌动。知名摇滚乐手崔健曾憧憬过,希望有一天中国能办一个音乐节,有上百万人参加。他参照的便是美国伍德斯托克音乐节。

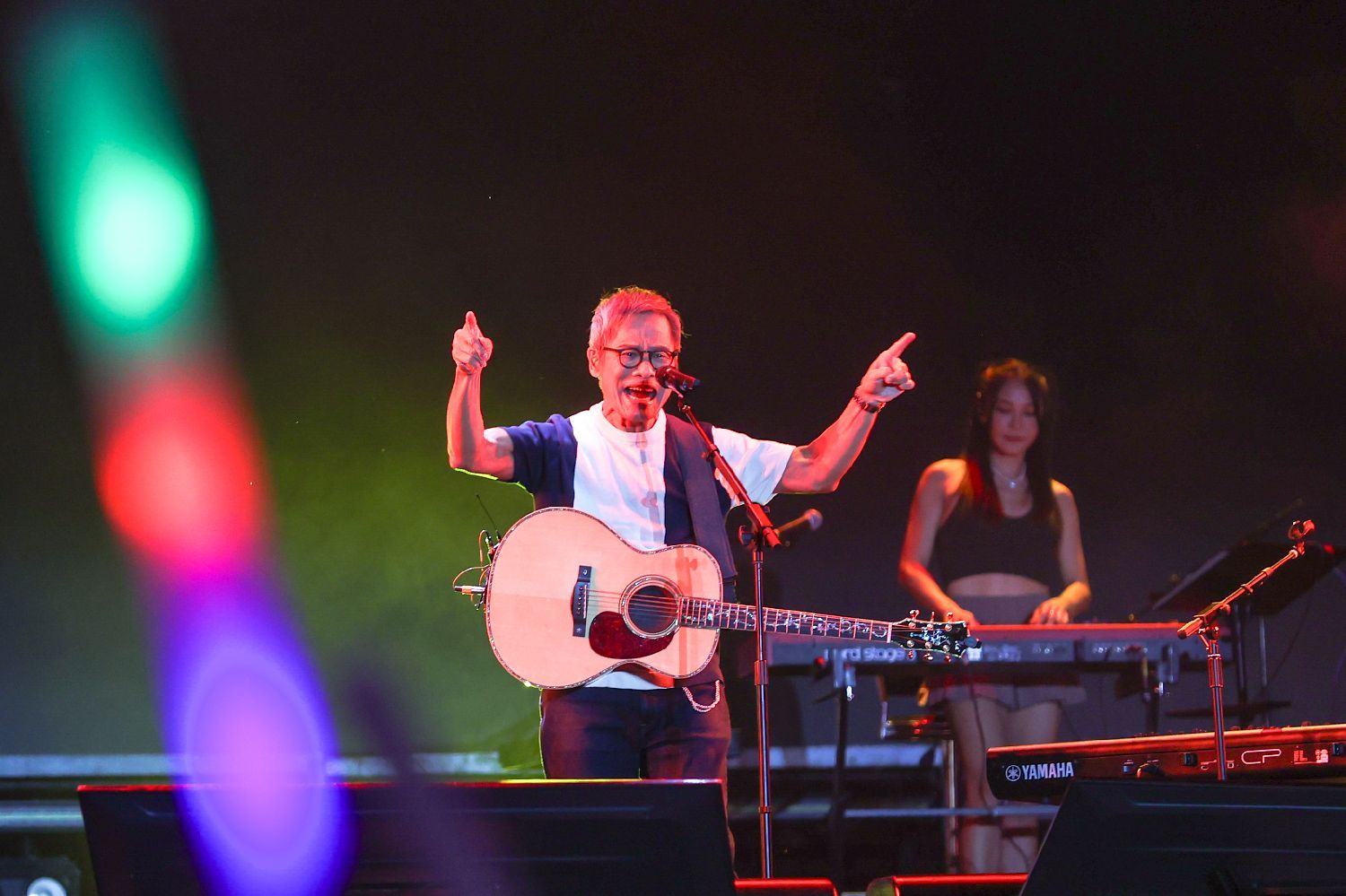

▲10月2日,江西南昌东湖区,南昌星驰音乐节开幕。图为罗大佑登台献唱。(图片来自中新社)

▲10月2日,江西南昌东湖区,南昌星驰音乐节开幕。图为罗大佑登台献唱。(图片来自中新社)

中国人有自己的“伍德斯托克”

20世纪30年代,“音乐节”一词首次在中国文献中出现。1934年,《音乐杂志》中记录了当时英国利兹举办音乐节的消息,稿件中写道:“leeds tiennial音乐节在筹备中”。1936年,由上海工部局组织举办的“音乐节”是有文字记录的中国最早“音乐节”。当时中国的音乐节由政府主办,比起西方摇滚乐的狂欢,更像是一场“古典音乐会”

直到2000年4月30日下午,由北京迷笛音乐学校举办的“迷笛音乐节”在学校礼堂拉开序幕,24台音箱组成巨大的音墙,33支新老乐队在舞台上尽情歌唱,两千多观众端着纸杯喝光了40桶无限量供应的免费啤酒。虽然简陋,但这正是“音乐节”第一次在中国发声。

这场粗粝、新鲜而血脉喷张的音乐节,不仅奠定了中国音乐节的基本式样,而且从精神内核来看,年轻人以欢聚、放松、狂欢和宣泄的姿态,让它一出生就是名副其实的“节日”。在迷笛音乐节之后,各类品牌的专业音乐节也渐渐多了起来,雪山、热波、贺兰山、张北草原等音乐节纷纷出现。

中国音乐节虽然起步晚、入门也晚,但这并没有阻碍它在中国的发展速度。数年间里,音乐节已从一个因为共同音乐爱好而聚集起来的欢乐场,逐渐发展成了集旅游、餐饮、交通、演艺、经济等多维度行业的成熟完善音乐生态系统,也成为时下年轻人假期的热门活动。

▲10月2日,拾光·聚会PANDA FRIENDS长阳音乐节在北京房山区长阳音乐主题公园拉开帷幕,连续五天为市民和游客奉上“音乐+集市”视听盛宴。图为观众在长阳音乐节拍摄乐队演出。(图片来自中新社)

▲10月2日,拾光·聚会PANDA FRIENDS长阳音乐节在北京房山区长阳音乐主题公园拉开帷幕,连续五天为市民和游客奉上“音乐+集市”视听盛宴。图为观众在长阳音乐节拍摄乐队演出。(图片来自中新社)

“中国声音”敲响了世界的大门

如今,大大小小的音乐节遍地开花,呈现井喷状态。每年国内举办的音乐节多达200余场,有资料显示,刚刚过去的国庆8天假期中,音乐节数量超过60场,刷新过往纪录。自西而来的音乐节不仅在中国实现了本土化的发展,同时也敲开了世界的大门。

在近年来热门的音乐节上,有越来越多的外国乐队的身影。2023年以来,选择到内地巡演的海外音乐人有近40位,百场演出,风格包括摇滚、嘻哈、爵士、流行、电子、朋克等,可谓百花齐放。其中,来自日本、美国、英国的音乐人更是中国音乐节上的“常客”。热爱西方音乐的乐迷们更是直呼,不用出家门就能听现场了。

除了远道而来的国际友人,中国音乐节也开始了“走出去”的步伐。10月5日,冲绳举办了有史以来最大规模中国音乐节,演出节目精彩纷呈,既有中国的传统和现代艺术,也有琉球特色的舞蹈和空手道表演。这既是一场“音乐盛宴”,也是一场文化交流互鉴的盛会。

“A rolling stone gathers no moss(滚石不生青苔)”,音乐节也是如此。从“来自西方的声音”到如今年轻人钟爱的假期活动,音乐节在中国走过二十余年,这颗小小的石子还在滚动。(完)

综合《中国新闻周刊》、新华社、环球时报、齐鲁晚报等