一把吉他、一群路人、歌起尽管人聚,歌尽无妨人离……这样的潇洒自在、不羁不拘,正是玉林的气质——也正是民谣的气质。

暮色摇曳,乐声响起。

吉他声浸透了玉林的空气,如天空中飘过的风。手指划过丝弦与钢弦,不同的音色装点着成都的夜色。无论是远道而来的游客,还是年深日久的本地原住民,耳朵里都充盈着“2023玉林路民谣音乐季”的旋律。

民谣之于玉林,固然早已水乳交融。然而并不是每个人都知道,民谣的背后,究竟有怎样一个辉煌久远的文化传承。

壹

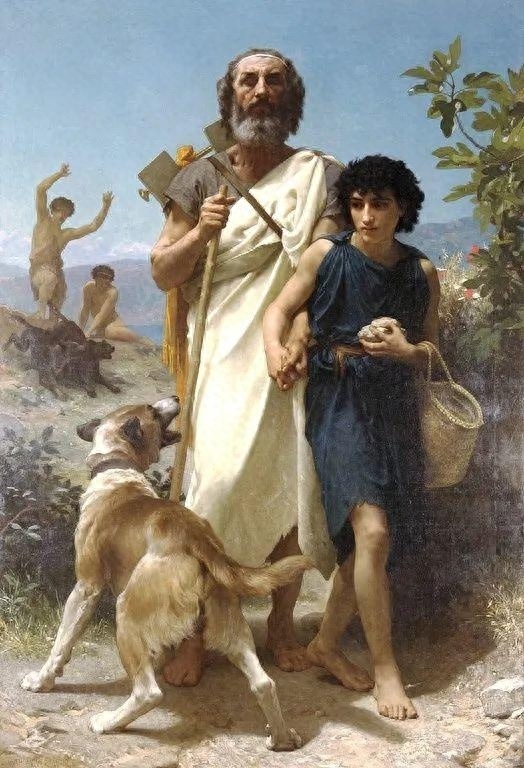

久远的上古,甚至连文字都还没有诞生的时代,就已经有了音乐,以及在乐声中行走在大地上的行吟诗人。最早知名的,是古希腊的荷马。

荷马,据说是“目盲”之意。眼睛失去了视物功能,耳朵反而变得分外敏感。归于荷马名下的两部伟大史诗《伊利亚特》《奥德赛》,既是历史也是文学。荷马未必是一个人的名字,更可能是一群诗人的代称。他们一代一代地口传心授着古代英雄的伟大事迹,在看不见的一代又一代观众面前歌唱吟诵,直到终于文字出现、整理成文。

民谣先于文字而诞生,并不是多么惊世骇俗的观点。在青藏高原,一生目不识丁的流浪歌者,却能流利而诵世界上最长的史诗、长达60万行的《格萨尔王传》。历代传诵的英雄活在人心里,而不仅仅在字里行间。

但英雄需要诗人来传承,荷马被称为欧洲四大史诗诗人之首。维克多·雨果写道,“世界诞生,荷马高歌。他是迎来这曙光的鸟!”

行走吟唱的传统,并不因为荷马的远去而消失。中世纪时,欧洲出现了更严格意义上的吟游诗人(或称行吟诗人)。1927年,施蜇存在《屋卡珊和尼各莱特》译本的序中写到:

为了满足需要,所以行吟诗人(troubadeur)便成为那时代的特产。他们都是有天才的,出身华贵的和微贱的都有。他们凭着自己的智慧,编造了许多新奇的故事。有时被邀请到爵爷的堡里,贵夫人、小姐和他们的武士,各人按着自己的身分依次围坐着,有的手托着香腮,有的轻轻地松下了武器,当悠然神往的时候,却壹志凝神地听他弹唱。在春天,则在茂翳的花园中;在冬天,则在广阔的沙龙里。有时候,他们游行到郊原,在青翠的牧场上,休息着的牧女,松散了农事的附近的田夫农妇,都簇拥着直听到他故事演完,收拾起提琴,在晚风斜日中步履踉跄地向前村去投宿,方才惆怅地散去。

弹唱、提琴、行走、离去,行吟诗人跟后世抱着吉他的民谣歌手究竟有多大区别?2017年,以《答案在风中飘》闻名的音乐人鲍勃·迪伦被颁诺贝尔文学奖——评委认为他真正的身份不是表面的歌手,而是一脉相承的行吟诗人。

贰

三千年城名未改、城址未迁的成都,向来也是一座音乐之城。

举世闻名的击鼓说唱陶俑,向后世展现了早在两千年前的汉代,成都就已乐动人心。到了唐朝,从关中来蜀中避难的大诗人杜甫,对成都的音乐印象深刻,“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。(《赠花卿》)”

前蜀永陵中的“二十四伎乐”石刻,包括24名乐舞伎、20种23件乐器,既是迄今所见唐五代音乐舞蹈资料中最全面系统和最直观真实的一种,也是我国同类文物中乐舞场面最大、乐器种类最多、气势最为恢弘的宫廷乐队。

如今成都的音乐类型丰富、场馆鳞次栉比。既有全国最大的露天音乐公园,又有规模排名全国第三、西部第一的城市音乐厅。既有肃敬堂皇的庙堂之乐,也有街头巷尾的即兴之音。古典与流行一色,美声与摇滚齐飞。

但最契合民谣气质的或许只有一处:玉林。

在玉林坊间长久流传的知名梗,是比利时人买蘑菇。比利时人Jef从09年开始一直住在成都,他选择玉林住下,找了四川妹子组建家庭,在家都是他做饭。卖菜的人招呼他“姐夫,今天的蘑菇新鲜哦”,Jef于是从电瓶车上下来,边挑蘑菇边蹭了个火。

Jef去过很多地方,唯独喜欢成都,来这里之后再也没有想过去别的地方生活。“尤其玉林和我的家乡很像,像城市中的村落。从办公室看出去,玉林片区甚至少有高楼。”

少有高楼,并不意味着玉林裹足不前。作为成都老牌的美食饕餮之地、外籍居民的常住区,玉林片区独有的文化基因和生活状态让它堪称成都最接地气的住宅区。近年来社区营造方兴未艾,各种书店、咖啡馆和音乐表演地层出不穷。在玉林,来去自由、最宜尽兴的感觉尤为强烈。这里流动而不停滞、有序而更有情,堪称天造地设的民谣乐园。

不同类型的音乐,需要不同气质的环境。交响乐放在玉林,显得过于正式而突兀;流行乐放在玉林,显得商业气息过重,万人齐唱的演唱会场景毕竟更适合体育场;摇滚乐在玉林当然也适配,但跟真摇滚需要表达的不甘和愤怒不同,玉林似乎不擅提供过剩的戾气。

就是一把吉他、一群路人、歌起尽管人聚,歌尽无妨人离……这样的潇洒自在、不羁不拘,正是玉林的气质——也正是民谣的气质。

叁

玉林向来以美食著称。如果说美食治愈的是人的胃,那民谣安慰的,便是人的心。

成年人的世界,从没有“简单”两字。外表衣着光鲜,内心也许早已千疮百孔。压力需要释放的途径,情绪需要舒缓的契机,2023玉林路民谣音乐季,正是治愈的好去处。

赵雷的《成都》虽然唱得几乎全国皆知,但更多的好音乐,其实每天都在玉林上演。无论是金属民谣、爵士民谣还是蓝调民谣、乡村民谣,都能在玉林找到属于自己的一席之地。在醺然欲醉的玉林烟火气中,在老建筑、老树、竹桌椅和新场地、新相识、新媒体的互动中,歌手和民谣都在寻找着真实的自我。

音乐是需要现场感的,民谣尤其如此。在家中听高级音响的黑胶唱片,虽然音质美轮美奂无懈可击,但终究隔了一层。当身边几米远就是抱着吉他的歌手,手指揉弦的声响在旋律和鼓声节奏中时隐时现时,即便喧哗的背景声也仿佛开始远去,把眼前的空间留给歌者与听者。

时代日新月异,但文明延续、文化传承。今日的民谣歌手,与古代的行吟诗人并无本质差别。唐诗宋词,在当时都是用于吟唱,而非像如今一样只供吟诵的。歌者将所思所感和内心情绪写入歌词,在音乐中送与受众。被词曲打动的受众,闭上眼享受这一刻的愉快;再睁开眼时,对眼前的世界或会有超越以往的新鲜感受。民谣就这样为成都时刻注入着充沛的活力。

像成都人那样生活的最好方式,既是夏日傍晚在玉林路街头的散步,也是沉浸在露天音乐氛围的互动,更是久久长留心中的随时可回味的民谣愉快记忆。

民谣歌手们的身后,有着一个延续了几千年的深厚传统。一人一琴、一段旋律,民谣听起来似乎简单,但所有的深邃华丽,或者都藏在这短短几分钟的简单里。

一曲终了一曲又起,玉林的民谣乐声连绵不断、无时或停。(完)(原标题:玉林民谣季背后,有非常伟大的传统)

作者/启凌