中华五千年文明孕育出的地名,不是简单的地理符号,而是蕴涵着千百年来中国人对这片辽阔土地的认识、对漫长历史的记忆以及对美好生活的向往。

近日,北京迎来新一轮降雪,白雪红墙的古建筑照片铺满网络,“一下雪,北京就变成了北平”再度成为网络流行语,并被网民创作扩展至“一下雪,南京就成了金陵,西安就成了长安,苏州就成了姑苏……”。

▲12月13日北京市继续迎来降雪。图为雪中的北京白塔寺。(图片来自中新社)

▲12月13日北京市继续迎来降雪。图为雪中的北京白塔寺。(图片来自中新社)

争议随之而来。有观点认为,使用“北平”一词是不懂历史的附庸风雅。

北京建城后三千余年,曾有二十多个不同称谓,常见的也有十余个,“北平”使用年限并不长。一下雪,北平为什么又流行起来?人们为什么会喜欢一个久已不用的地名?

喜欢一个地名,因其含义和音调会影响人们对它的认知。如北平,选字优美,相比南方的雨雾迷蒙和温柔多情,北平一词,充满静谧之感。而北京的另两个称号,燕都和幽州,少了安详和静谧,多了份壮烈,且并没有和雪的意境相连。又如金陵,音调为阴平、阳平,字音清晰,音调优美,其汉字的气质浩大、稳重、冷静,易与雪相配。

▲12月16日,江苏南京,航拍城南秦淮河夫子庙段,银装素裹尽显“江南古韵”。(图片来自中新社)

▲12月16日,江苏南京,航拍城南秦淮河夫子庙段,银装素裹尽显“江南古韵”。(图片来自中新社)

喜欢一个地名,因其中的审美心理有一致感。大雪覆盖下,城市的现代化形象被简化,仿佛黑白胶片时代的历史影像,让人跳过细节,只感受基本线条,人和历史有了通感,容易给人以古意。

王小波在小说《万寿寺》里写道:“冬天,长安城里经常下雪……整座长安城里,除城墙之外,全是小巧精致的建筑和交织的水路。有人说,长安城存在的理由,就是等待冬天的雪。”

当古建筑遇上雪,才知道最美“中国风”有多震撼。庄严雄伟的宫殿坛庙,红墙黄瓦的园林景致,这些卓越的建筑遗产在世界建筑史上留下了独一无二的价值。

喜欢一个地名,还因其背后的文化认同。民国时期,中国文学界涌现出一批文学大师,为中国文学发展做出新的贡献。对北京雪景的赞美,通过“北平”一词达成时空转换,进而表达对文化的认同、对大师的崇敬。

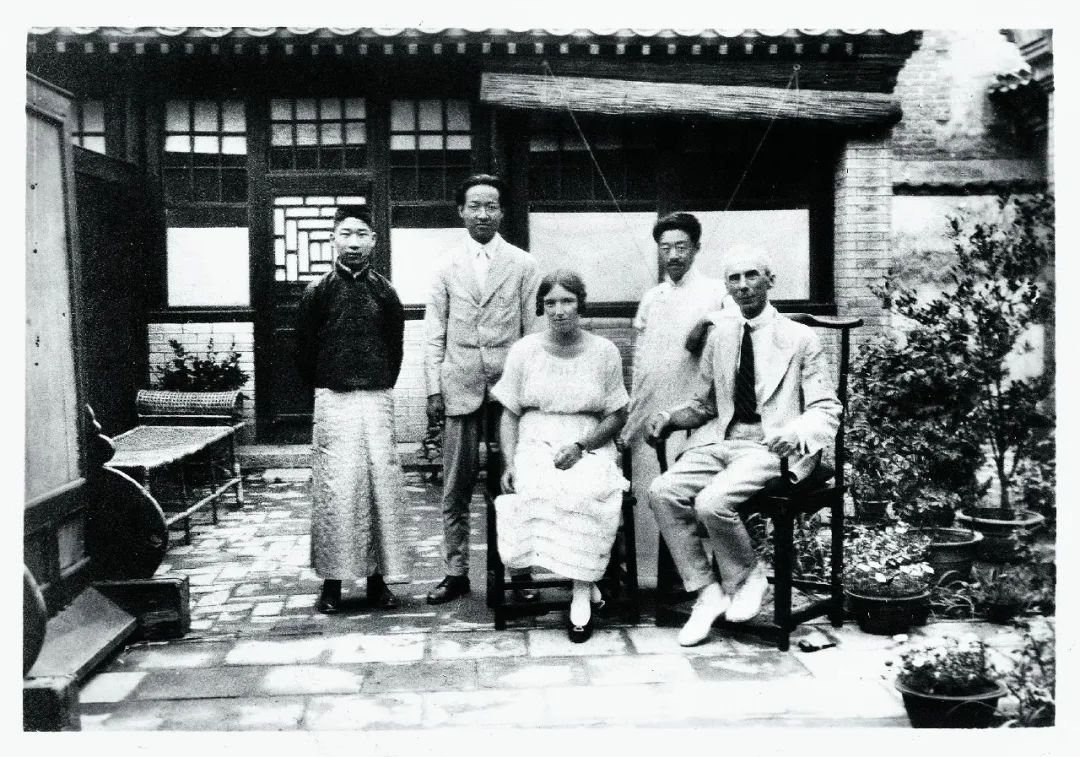

▲约1921年,民国时期语言学大师赵元任任教清华期间,与罗素在北京合影。(图片来自商务印书馆)

▲约1921年,民国时期语言学大师赵元任任教清华期间,与罗素在北京合影。(图片来自商务印书馆)

溯源南京历史,在七十多个地名别称中,“金陵”的名声最大,是中国古典文化和风雅文化的代表城市,也是古典中华文明的重要象征。人们对于文化的喜爱,通过地名表露无疑。

美国中产对于地名有同样浓浓的“古风崇拜”。美国文化批评家福塞尔在《格调》一书中指出,对阶级区隔非常敏感的美国中产相信,相对于文化浅薄与无历史积淀的美洲新大陆,英国和欧洲才是上档次的——在美国休斯顿的郊区,充斥着刻意采用的英式地名,如诺丁汉橡树庄园、阿富顿橡树庄园和麦利迪斯庄园等。只要是英国的,就一定有档次,这种观念促使一些人更名换姓,只为听起来带有英国味。

好在中华五千年文明足够悠久,其孕育出的地名,不是简单的地理符号,而是蕴涵着千百年来中国人对这片辽阔土地的认识、对漫长历史的记忆以及对美好生活的向往。

从那些亘古相传的地名中,管窥到华夏先祖对世界的特有认知和传统智慧,是人们喜欢一个地名的思维逻辑。(完)

作者/王肃宁