自20世纪90年代起,中国当代诗坛一直活跃着汉学家的身影。他们大量翻译中国当代诗,为世界呈现璀璨的东方诗学风景。

施笛闻(Stephen Nashef)高大俊朗,带着英伦青年特有的阳光气质。我们见到他时,他刚刚完成在北京大学哲学系的博士论文预答辩,对毕业踌躇满志。他长居成都,因学业所需每年来北京两三趟。“我住在成都的玉林路”,施笛闻说,又特意补充道:“就是赵雷歌里写的那条路。”

▲青年汉学家施笛闻本文图片来源南方都市报

▲青年汉学家施笛闻本文图片来源南方都市报

自20世纪90年代起,中国当代诗坛一直活跃着汉学家的身影。他们大量翻译中国当代诗,为世界呈现璀璨的东方诗学风景;同时,他们还涉足诗歌现场,热衷“田野考察”,与诗人朋友们打成一片,成为诗歌江湖中的一道风景。其中,年长者如顾彬,与北岛、顾城一代诗人惺惺相惜,在诗与酒的欢宴中颖悟“李白的愁”;又如柯雷,承袭莱顿大学的汉学传统,踏遍大半个中国搜索诗刊文献,记录民间诗坛的喧嚣沸腾、波诡云谲。年轻一代如施笛闻,身上则没有那么沉重的历史与学术的负担,他天然地被同龄人的作品所吸引,也将对诗歌的热情融入在中国生活的日日夜夜。

施笛闻1987年出生于苏格兰的格拉斯哥的一个医学世家,父亲、母亲和外婆都是医生。这也是一个跨文化家庭,他的父亲是来自巴勒斯坦的阿拉伯人。家中四兄妹,施笛闻是老大,有一个弟弟是精算师,一个妹妹正在念博士,最小的妹妹刚本科毕业。

施笛闻没有继承父母的衣钵从医,大学选择了物理专业。毕业那年,英国经济不景气,他找不到理想工作,怀着对东方诗国的朦胧兴趣,背起行囊远赴中国。欧洲向来有游学传统,对一位青年来说,遍览异国的习俗制度、风土人情,扎根于一种完全不同的文化土壤,可以开拓视野、健全心智。命运的齿轮从这时开始转动,施笛闻自己也没想到,十余年后,他成了江西女婿,有了一副“中国心肠”,再也离不开这片东方热土。

和学院派的顾彬、柯雷等人不同,施笛闻在中国的生活经历更加曲折。自二十多岁起,他在国际学校教过物理,在大厂当过码农,住过广州的青年旅社,流连于成都的小酒馆和玉林路。2020年,他考入北京大学哲学系,成为沙宗平教授的博士研究生,研究的主题比较偏门——清代著名伊斯兰教学者刘智的“本体论”学说。

他最大的爱好是诗歌。少年时代被英国诗人T.S.艾略特吸引,着迷于《荒原》《四个四重奏》等作品中繁复深奥的用典,破碎沉闷的意象和荒芜的精神风景。施笛闻自己也是一位优秀的诗人,用诗句捕捉当代生活的神秘难测。在北京大学五四文学社举办的未名诗歌节上,他认识了诗人李琬。经过李琬的介绍,他又结识了广州的诗人黎衡和杜绿绿。这些中国的青年诗人朋友,热情地将他带入一场场热闹的诗歌聚会。很快,他被诗坛的同侪认作“圈内人”。

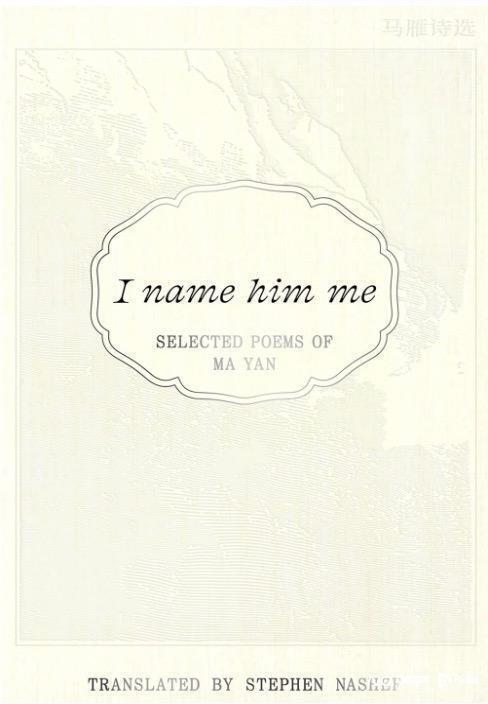

他开始着手将马雁、茱萸、杜绿绿等人的诗作译入英文。他喜欢马雁诗歌里复杂的内心表达,茱萸将古典与现代嫁接的高超技巧,以及杜绿绿“梦一般”的诗境。2021年10月,他的首部译著《I Name Him Me:Selected Poems of Ma Yan》由美国的Ugly Duckling Press出版,这部封面素净的双语诗集,首次将马雁——这位毕业于北京大学中文系,饱受精神疾患折磨,但依然坚信“发明词语者,发明未来”的70后天才诗人介绍给英语世界的读者。虽然并没有引发销售奇迹,这部诗集却标志着青年中国诗人在国际舞台的郑重登场。

施笛闻也对中国古典诗歌心向往之,但坦言曾经很长时间领略不到唐诗的意境之美。他说,因为“英语里没有意境这个词,也没有这个概念,我们没有欣赏它的能力或者传统,我们需要学习如何去欣赏它”。

如今,施笛闻讲一口流利的中文,像本地人一样出入中国的校园与市井,自在而洒脱。他不独为诗而来,他也迷恋这里生活的质感。他和新婚的中国妻子选择定居在慢节奏的成都,习惯于坐茶馆、打麻将,用抖音学习做川菜,最拿手的当属啤酒鸭或啤酒鸡。他深谙当代中国大众文化,对《甄嬛传》《狂飙》《漫长的季节》等爆款剧集津津乐道,还把《甄嬛传》安利给自己的母亲,折服于其中语言艺术绵里藏针的魅力。他身上同时有着苏格兰和阿拉伯血统,说话时暗藏英国人的“冷幽默”,骨子里却已像个地道的中国人。

让·雅克·卢梭曾说:“很久以来他们都认为我是游荡在梦幻之乡,而我则认为他们始终是停留在偏见的国度。”漫游的苏格兰青年,笃定自己在遥远的中国找到了诗意的栖居之所。无论对于英国还是对于中国,施笛闻都感到自己像个“局外人”,但他也因此更宽容和热情地看待两种文化,更自由地创造自己的未来。

南都专访施笛闻

南都:请谈谈你和中文及中国文化的渊源,最初你是怎么接触到中文并对它感兴趣的?

施笛闻:我爸妈都是医生。我外婆也是医生。一开始我打算去学医的,我申请了,但没有被录取。其实我成绩还可以,但好像在英国,你需要做很多志愿工作才能学医学。当我去做志愿工作的时候,我发现我不是那么喜欢学医。所以第二年申请的时候,虽然有一个大学接收我,我还是决定放弃医学。

大学毕业之后,我来中国。我大学的专业是物理。我在大三、大四的时候开始接触诗歌,开始写诗。我也会做一些翻译,但那个时候我翻译的是法语的诗歌。我对诗歌翻译比较感兴趣。我喜欢看另外一种语言的文学作品,比如法语诗和英语诗感觉就很不一样。我毕业之后找不到工作,那个时候英国的经济情况不是很好。我在北英格兰曼彻斯特,正好是经济危机之后的几年,几个百人争取一个工作。比较迷茫,我就来中国了。

中国吸引我的地方在于,我觉得中国的历史更悠久。在我的印象中有三个中国,一个是古代的中国,一个是毛时代的中国,一个是现在发展特别快的中国。那个时候我觉得三个中国完全不一样,虽然它们是同一个地方。此外,如果用法语读诗有不一样的感觉,那中文诗肯定也是非常迷人的。

我来的时候是完全不懂中文的。一开始我在北京的一个国际学校当高中物理老师,挺好玩的,我还蛮享受。我想自学中文,自以为语言能力还可以。我打算自己看些教材,不需要上课。之前我去过拉丁美洲,自学西班牙语,一个月之后我就可以跟当地人简单沟通了。但中文不行,中文太难了。我说什么对方都听不懂。后来我去了一个汉语言培训学校,每天晚上我有一个老师,一对一地教我中文。

这种学语言的方式也挺好的,下课之后,出门就是中国,你就在这个语言环境里,立马可以开始用。学了半年或者一年,我就开始慢慢在外面跟人交流,感觉天天都在上课。连去买菜也在练口语。我的语言好一点以后,我也跟学生讲中文。

南都:是什么让你决定申请在北京大学读博?

施笛闻:我在国际学校教书教了四年。后来又申请去英国伦敦大学亚非学院读中国的比较文学专业。2015年我回到英国,读了一年硕士。我也想回去看看,是继续留在中国,还是回到英国生活。一年过去了,我觉得还是喜欢中国,所以又来了。

2016年我来到广州。那时候我认识了诗人杜绿绿他们。本来想做自由职业,接一些翻译的活。但是不太能养活自己,尤其是刚开始,没有人认识我。我存了一些钱,但是也不够。后来我撑不住了,就找工作。2018年,我又来北京。我的一个朋友给我介绍了一个大厂程序员的工作。大概工作了一年半。然后申请了北大的哲学博士。

那个时候我已经知道自己想研究中国的伊斯兰教这方面,以及在明清时期用中文写伊斯兰教神学、哲学著作的那一批学者。这是比较冷门的领域。北大的沙宗平教授正好在研究这个。我给他发邮件,过来跟他见面聊一聊,他说他愿意支持我的申请。在北大申博留学生不用考试,哲学系有自己的考试,有笔试和面试。但是因为疫情,我们那年没安排笔试,只有线上的面试。

南都:你的博士论文主题是什么?学业进展如何?

施笛闻:有一个叫刘智的人,他是清朝的穆斯林学者,用中文写了几本关于伊斯兰教的著作。我研究的是他的本体论。因为那个时候他们用的是儒家的观念和那套语言来探索伊斯兰教的问题,我认为他在结合中国儒家的哲学思想和从阿拉伯、波斯来的伊斯兰教思想的时候,其实创造出了一些新的东西。跟儒家和伊斯兰教都不一样。

更喜欢年青一代中国诗人的诗歌

南都:你从什么时候起开始翻译中国当代诗歌的?目前为止翻译过哪些诗人的作品?他们的写作各有什么特点?

施笛闻:正式开始是在广州。但在北京教物理的时候,我就特别想看中国当代文学和当代诗歌。但我那时候语言水平不够,但我还是会看,不一定能够看得懂。我也认识了一些在北大的年轻诗人。现在我看我那时候的翻译,有很多讹误的地方。

我在广州的状态比较简朴。我收入没那么多,就找了一个比较简单的地方住。天天看书,收集材料。最终,我觉得马雁的诗是比较吸引我的。我就开始慢慢地翻译她的作品。这本诗集后来在美国出版了。我觉得她的诗歌挺独特的,有一种很真实但是又很复杂的感觉。我很难形容她打动我的地方。她表达内心生活的复杂性,在情感上跨度很大,时而兴高采烈,时而特别低落。

我也翻译过茱萸的诗。他将传统古典的东西跟现代诗歌相结合,我还蛮喜欢这一点的。他也会写古体诗,比较懂这些。一开始我在北大认识李琬,她介绍我认识了广州的黎衡。在广州,黎衡带我去参加诗歌活动,当中有一些从北京来的我认识的诗人,有一些是我不认识的,茱萸就是其中一个。诗人聚在一起他们不聊诗,他们聊八卦。我也喜欢聊八卦。

北京有几个老外办了一个诗歌刊物,叫《Spittoon》,开始他们会发表一些在北京的外国人的诗歌,中国人的诗歌也有,中文英文都有。后来他们就找翻译,最终《Spittoon》变成了一个纯粹的翻译中国诗歌和文学的杂志。那个时候我就会翻译一些在这个刊物上发表,我也当了他们的翻译编辑。在那里我发表了杜绿绿的几首诗歌。她的诗歌有一点做梦一样的感觉。

学院派的诗歌,密度比较高的,尤其是带有实验性质的诗歌是最难翻的。我有时候也会跟作者交流,但不一定要听作者的意见。

南都:英语世界的读者对中国当代诗解多少?他们印象里的中国当代诗歌是什么样的?

施笛闻:英语世界的读者不怎么读翻译的诗。一个朋友跟我说,从销量来看,出版的书里0.1%是诗歌,其中1%是当代诗歌,再1%是翻译过来的当代诗歌。可能有一些法语、德语的诗歌译本,比如波德莱尔这样的诗人是家喻户晓的,但中文诗歌译本的读者相对较少。

南都:你为什么选择翻译年轻的中国诗人的诗歌,而不是那些已经在国际上有一定名气的、更年长的诗人?

施笛闻:我觉得年青一代的诗歌在国外更有可能被接受,或者我觉得他们写的东西跟英语诗人是比较相似的。

拥有跨文化视野的“局外人”

南都:你对中国的古典诗歌也有涉猎吗?哪位古代诗人的作品最能打动你?

施笛闻:有一些。其实我刚来中国的时候特别想读一些古诗。但我一开始是不太能理解的,尤其是唐诗,我无法理解它的美在哪。但是宋词比如苏轼的词,我很早就喜欢。因为唐诗经常就给你一个意境,它自己有一种美。但是英语里没有意境这个词,也没有这个概念,我们没有欣赏它的能力或者传统,所以我们需要学习如何去欣赏它。后来,王维的一首诗让我有了豁然开朗的感觉。那首诗叫《鸟鸣涧》:“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。”它讲的是很简单的,山谷里,月亮出来,鸟开始鸣叫,但就是有一种美。我突然就明白了。

南都:中国和英国都是诗的国度,都有伟大的诗歌传统。在你看来,这两个诗歌传统有哪些相似之处,又有哪些可以相互借鉴的地方?

施笛闻:英国的诗歌里完全没有唐诗里这样的表达。庞德对于中国的唐诗很感兴趣,他应该也是感受到了诗意方面不一样的表达。他早期写的那些意象派的诗,可以说有点受到唐诗的影响。但意象在英文里是image,跟图像是一个词,还是与意境有差别。

在英语诗人里,T.S.艾略特是我最早喜欢的诗人。我记得我在读初中的时候,我们经常会看一些浪漫诗,我就觉得完全没有意思。尤其对于十几岁的男孩,那些花多么好看,月亮多么圆,跟我的生活一点关系都没有。但是后来我看现代的诗,我当时以为比较复杂,比较有意思,也比较接近我在城市的生活。再回去重新看浪漫诗,我才发现它没有我想象得那么简单。

南都:你出生在苏格兰,现在中国学习、生活和工作,跨文化的视野对于理解诗歌、理解世界有什么帮助?

施笛闻:可能我总是有一种“局外人”的感觉。这个有好处,也有坏处。坏处可能就是说,比如中国文化,因为我没有在这里长大,我没有体验过很多中国人都体验过的东西,哪怕我待多久,可能一辈子都不会有和中国人相同的感受。我回英国现在也有这种感觉,会有一点陌生。熟悉别的文化的过程,也是对自己文化的一个疏远的过程。但这个疏远是说,你看得更清楚那些陌生的地方,它们其实一直是陌生的,只是你以前没有意识到。

南都:有的中国作家在出国以后对自己的身份会有比较强的认知,更加意识到自己是个中国人。你有这种情况吗,你在中国会更加清楚地意识到自己的英国身份吗?

施笛闻:可能在一些小的地方,比如我的幽默感是英国来的。这一点应该是不会变的。

南都:英式幽默主要体现在哪些方面?

施笛闻:就是它有一点冷,比较微妙,说不定对方不知道你在开玩笑。但是没关系,开玩笑的人只为自己开玩笑。在中国,我有时候需要说,不不不,我这是在开玩笑。但是在英国我不需要这样说。

我觉得每个国家的幽默是有点不一样。就好像大家都在说德国人没有幽默感,其实他们一直在开玩笑,只是我们不知道。

成都是个特别好玩的城市

南都:你现在在北大念书,为什么搬去成都居住?

施笛闻:因为我老婆在成都。我们已经领证了,腊月28在她的江西老家办婚礼。我辞了码农的工作之后,想换一个地方。我认识她是在北京,当时她也辞职了。我们就想,那么换一个城市吧,北京待太久了。我们就去成都工作和生活。今年农历腊月廿六,我父母也要过来参加我的婚礼。

▲施笛闻在成都的茶馆。受访者本人供图。

▲施笛闻在成都的茶馆。受访者本人供图。

为什么选成都呢?很多朋友都说成都是个很好玩的地方。去了以后发现,第一是特别好吃,我很喜欢川菜。第二是,我感觉成都人不断地在玩,不断地出来喝茶、吃饭、喝酒,每一条街都有好多很活跃的餐馆、茶馆、咖啡馆、酒吧。我很喜欢这样一个环境。我也会打麻将,但打得不好。北京的话大家太忙了,在外面的人都是从家里赶到办公室,再从办公室赶回去。成都人会溜达溜达。

南都:你们那里是不是还有游学的传统,年轻的时候到处看一看,寻找自己的诗和远方?

施笛闻:一开始我妈还是有点不明白的,为什么要跑到这么远的地方?她以为我玩一年就会回去。像我这样真的在某个地方生活很长时间的还是比较少。现实的情况是,在中国或者在东亚几个国家,如果你可以当外教,那就提供了一条比较容易走的路,你可以去了解一个新的地方。相对而言,我觉得可能一个中国人想体验一下英国的生活就没那么简单了。我们有这个途径是比较好的。

所有人问汉学家

Q:介绍一下你的家乡和家庭。

A:我来自英国,我是在苏格兰出生的,苏格兰格拉斯哥,我家很早就搬到英格兰,我在一个小镇上长大,是一个非常普通的、没有什么特色的地方。比较小,就像中国的一个小县城。但也挺好的,我觉得可能大部分英国人都是在这样的地方长大的。我爸妈都是医生,我妈是苏格兰人,我爸是巴勒斯坦人,他二十岁左右就来到了英国工作。

Q:你来到中国有长时间了?

A:我在中国现在有十一年了吧。十一十二年了。

Q:最喜欢中国的什么?

A:中国菜。我很喜欢在中国的生活,现在就感觉是我的家一样。我的很多朋友在这儿。中国文化也是很吸引我的。所以我现在在北大读中国哲学的博士,我也很喜欢看中国文学。我觉得最好是在中国,如果在别的地方研究这些会觉得太远了。

Q:一个学习中国哲学的汉学家怎么养活自己?

A:最好是可以在大学教书吧,但是能不能找到这样的工作不好说。找不到就可能继续做翻译,或者继续去国际学校当物理老师。

Q:为什么定居在成都?

A:我觉得成都是一个比较好玩的城市,大家都喜欢出来玩,吃喝玩乐比较多,我也喜欢喝茶,特别喜欢成都的茶馆。我经常去那里,带一本书,坐一个下午。不断地喝,越喝越淡的一杯茶,很舒服。

Q:中国年轻人讲内卷,你自己的状态是内卷还是躺平?

A:我不喜欢卷,而且我有的时候比较反感,因为一些外在因素去做一些没有意义的事情。所以我会尽可能找个办法去过我自己想要的生活。但这个也经常没那么简单。只是我想要这样。遇到这样的情况,我本能的反应是好吧,我不玩儿了。我就跑。

Q:今年过年有什么安排?

A:结婚嘛。我要回我老婆的老家,在那里过,在江西。以前我也在江西过过年。他们对我很好。但我在那里,我听不懂他们在讲什么。大家都会讲普通话,但坐在一起聊的时候会说方言。所以我经常坐在那儿喝茶,嗑瓜子。可能我觉得学会嗑瓜子对我来说需要更长时间,跟学中文相比。我可能是最近几年才真的有把握,我可以吃得挺顺利的。

Q:分享一首你写的关于中国的诗

A:这首诗是我在深圳的时候写的一首诗,名字就叫《深圳》。

深圳

亲爱的星期五,

星期三,在泳池边,那些话

我是故意说的。但不是为你。雨点

热辣又新鲜,而星期四开心果壳

从果仁滑脱,像黑短裤

从你臀部落下。晚上

是难以抗拒的蜘蛛。当然,

你也从没爱过我,但你有

自己的理由不说相反的话。

我们的精神像受潮的面包上的霉菌,

像中国南部沿海的这些城市。

不请自来,与众不同。香港的起点

在海湾那边隐约可见,

但遥不可及。事后的聪明。我很抱歉,却

已是星期六了。请忽略这封信。(远洋译)

SHENZHEN

by Stephen Narshef

Dear Friday,

On Wednesday,by the pool,what I said

was intended.But not for you.The rain

was hot and fresh,and the pistachio shells

slipped from their nuts like those black shorts

from your hips on Thursday.The evening

was irresistibly spiders.Of course,

you never loved me either,but you had your

own reasons for not saying the opposite.

Our spirits grew like mould on damp bread,

like these cities across the south coast of China.

Uninvited and extraordinary.The beginning

of Hong Kong glimmered across the bay,

unattainably.L'esprit d'escalier.I'm sorry,but it's

already Saturday.Please disregard this letter.(完)