从远古至今,中国人的登月之梦做了几千年。在藏于各大博物馆的古代文物中,我们就能见到古人追逐飞天梦的样子。

据媒体报道,6月4日,携带月球样品的嫦娥六号上升器自月球背面起飞,随后成功进入预定环月轨道。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞。

其实,从远古至今,中国人的登月之梦做了几千年。在藏于各大博物馆的古代文物中,我们就能见到古人追逐飞天梦的样子。

▲嫦娥奔月明·唐伯虎台北故宫藏

嫦娥——人类最早的女“航天员”

说起中国的航天梦,不能不提嫦娥。中国的探月工程又称“嫦娥工程“,这次的上升器也被命名”嫦娥六号“。在中国,嫦娥奔月家喻户晓,这个神话故事影响了一代又一代人。

和现代人借用现代火箭技术中的燃料推进剂登月不同,在神话故事里,嫦娥是吃了王母娘娘的长生不老药,身体变轻,飞升月球的。这是古人对飞月的淳朴想象。

嫦娥奔月,也成为古人最常书写绘制的题材。明代苏州唐伯虎绘制多幅《嫦娥奔月》图。台北故宫博物院收藏的一幅《嫦娥奔月》图中,他题写了四句诗:

月中玉兔捣灵丹,却被神娥窃一丸。

从此凡胎变仙骨,天风桂子跨青鸾。

画中,嫦娥身处月宫之中,神情落寞,有人认为这是唐伯虎“科场舞弊案”后不得志之写照。

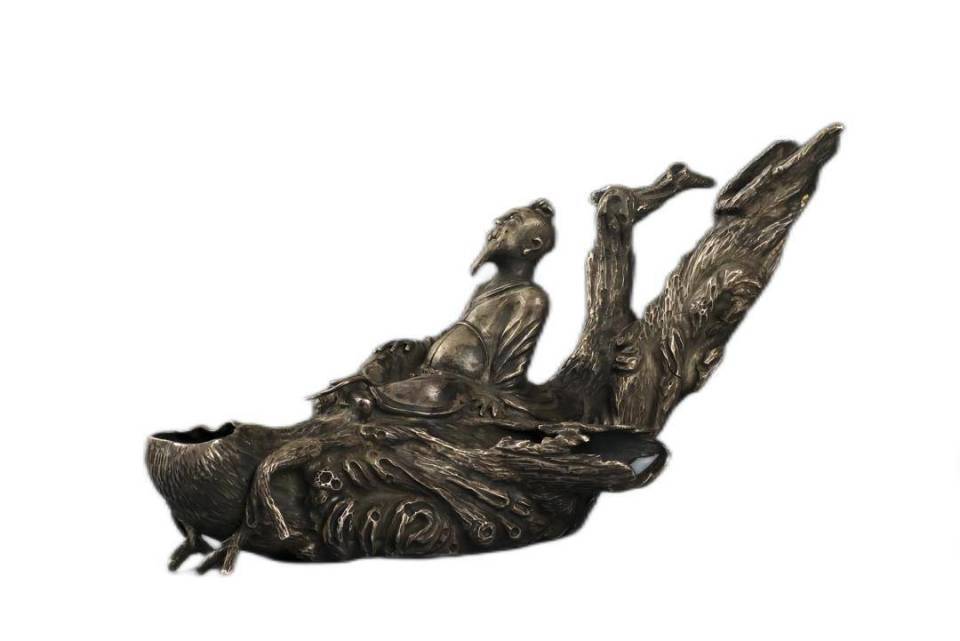

▲吴文化博物馆藏银槎杯

“巨槎”——人类最早载人飞船构思

除了吃不死药,古人还设想,能否乘坐飞船升空。

在神话故事里,有人乘坐白鹤,有人乘坐飞龙,这样的想象比较低端。因为鹤和龙,都是常常提及的动物,借用它们的神力去飞升而已。

晋人王嘉不一样,他想象得就比较奇特,他发明了巨槎。“槎上有光,夜明昼灭,常浮绕四海……周而复始,名曰贯月槎,亦谓挂星槎,羽人栖息其上。”这和后世的载人飞船有些相似。

苏州吴文化博物馆藏有一件银槎,白银制成,整器斜长22厘米,宽约7.5厘米,高11.4厘米,背尾阴刻“至正乙酉朱碧山造”八个铭文,可知该器为公元1345年元代银工朱碧山所制。槎杯以“仙人”乘槎游天河的的神话故事为题材。该银槎杯出自乾隆年间刑部尚书、苏州人韩崶墓中,1994年被评定为国家一级文物。记者从馆方了解到,银槎杯的创作灵感来源于晋代张华《博物志》等书籍中的浮槎典故:传说大海尽头与天河相连。每年八月,会有竹筏(槎)自海上浮来,一期一会,从不失约。

神话传说里,张骞曾乘坐银槎顺黄河直上九天,与织女见了面。

万户飞天——人类最早的火箭升空试验

现代载人航天技术,只有几十年的历史。它起始于1961年4月12日加加林乘坐东方号飞船进入地球轨道。但若再往前追溯,明代中国就已经有载人飞行试验的记录。

明代有一位航天人,据说是朝廷钦封的“万户”。他让人把自己绑在座椅上,两只手各拿一个大风筝。椅后装上47枚火箭,同时点燃。他想借火箭推进的力量,加上风筝上升的动力,飞向前方。遗憾的是,万户的试验最终失败了。他也因此从空中摔下,最终丧命。

“万户飞天”的故事在国际航天界都非常流行,美国人将它写进专业书籍《火箭和喷气发动机》中。前苏联、德国、英国等火箭专家都将他视为人类利用火箭作动力飞行的先驱。为了纪念世界航天他,世界科学家将月球上的一座环形火山命名为“万户山”。

明代就有火箭了吗?我们知道,现代火箭是运载卫星、宇宙飞船的助推器,它用燃料的巨大推动力,将卫星等送上太空。火箭的历史其实很早。不过囿于当时的技术,大多用于战场。明代的火箭是承继宋、金、元火箭技术而来的。明人茅元仪南京乌龙潭附近久居,他著有一部《武备志》,为我们留下明代各种火器的样子,其中就包括火箭。这本古籍在北京图书馆、中国科学院图书馆等处都有收藏。(完)