1935年,18岁的贝聿铭前往旧金山,开启他的求学路。48年后,他获得建筑界的“诺贝尔奖”普利兹克奖,被誉为“现代主义建筑的最后大师”。

1935年,18岁的贝聿铭登船从上海经日本前往旧金山,开启他的求学路。48年后,他获得建筑界的“诺贝尔奖”普利兹克奖,被誉为“现代主义建筑的最后大师”。

在超过70年的建筑设计生涯中,贝聿铭共设计了26座落成建筑,其中有不少成为了地标性建筑。他始终坚持融合中西方的设计理念,不断探寻属于中国的建筑表达。

贝聿铭成长中的“东方与西方”

“在我孩提时代,皇帝不复存在,革命已经发生,但孔子的道德伦理在我早期的教育中还是占了主导的地位。”贝聿铭与德国作家盖罗·冯·波姆对谈时说。

贝聿铭1917年出生,是苏州贝氏家族第15代成员。先祖贝兰堂于明朝中叶定居苏州,以行医卖药为生。贝氏一族在苏州凭借草药生意积累财富,又以行善和助人享誉苏州。

10岁以前,贝聿铭随父亲贝祖诒在香港生活。1927年,贝祖诒担任中国银行上海分行主管,一家人搬到上海。每年夏天,祖父贝理泰都会让贝聿铭到苏州学习家族事务。

在贝聿铭的印象里,祖父始终秉承儒家理念。“全力以赴”“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之”是贝聿铭从祖父那里得到的教诲。与祖父在郊外山上祖庙里学习祭祀等礼仪也让家族观念扎根在贝聿铭心中。

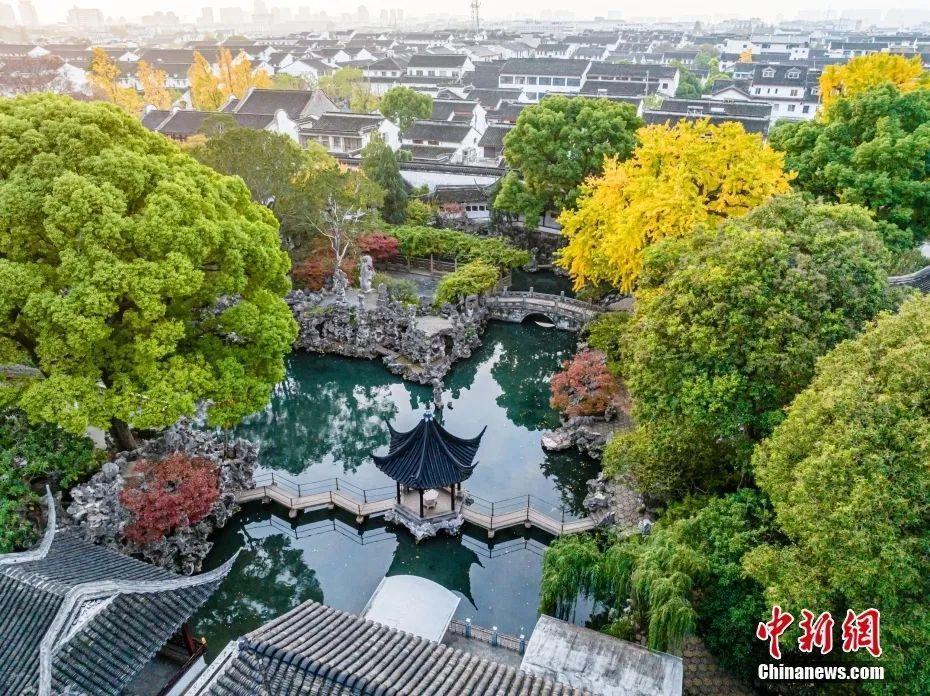

在苏州时,贝聿铭和堂兄弟常去狮子林纳凉玩耍。狮子林由天如禅师弟子们修建,后于1917年被贝聿铭的叔祖父贝润生购得。

▲狮子林。(图片来自中新网)

▲狮子林。(图片来自中新网)

狮子林以石闻名。石匠们将石头置于江河湖泊,任由流水冲击侵蚀。石匠本人或其子孙日后再将其回收堆叠成假山。贝聿铭曾说:“人类为自然添色,而自然也促发人类的创意。”

儒家思想和中国园林的建造手法都对贝聿铭日后的设计产生了影响。建筑与环境的和谐共存、项目所在地的人文历史都是其关注的重点。

在上海读中学期间,贝聿铭接触了新的建筑、艺术和生活方式。周末时,他常去国际饭店附近的大光明电影院看电影,或去打台球。

贝聿铭在这里看到了西方新建筑风格的萌芽。由捷克籍建筑师拉斯洛·邬达克设计的国际饭店富丽堂皇,曾是远东第一高楼。国际饭店的落成也在贝聿铭心中埋下了火种——成为一名建筑师。

贝聿铭在布局上大量运用借景入室的手法。墙体上的海棠花形、菱形等形式各异的窗洞被精心定位,圈出大堂、花园和曲水流觞的主要景色。

颜色的选择上,贝聿铭采用故乡苏州的白灰泥墙取代北方地区青睐的红砖。他还聘请了一位老工匠用砖窑烧制灰砖,复兴了这一有着千年历史的传统技术。

贝聿铭对融合东西设计理念的尝试还体现在苏州博物馆的修建上。苏州博物馆新馆位于历史保护街区,毗邻世界文化遗产拙政园。为保持博物馆与周围环境相协调,博物馆采用了素白泥灰墙和深灰色花岗岩屋顶,延续姑苏风格。

整座博物馆的焦点是庭院中的山水池塘。贝聿铭希望通过园林式博物馆的设计将人们留下。园林内,贝聿铭借拙政园西部的参天古木,“以壁为纸,以石为绘”,与园内的片石假山共同复刻北宋书画家米芾的“米氏云山”。

挑选石头时,贝聿铭选择了从山东运来的泰山石,并进行加工切片。工匠们用火枪烧加工后的石头,使其颜色由深入浅,以表现出江南水墨画中层峦叠嶂的场景。

在功能性方面,为突破中国传统建筑在采光方面的束缚,贝聿铭放弃了传统木质材料,在博物馆的顶棚和山墙上使用玻璃、钢铁结构,使展区更为通透。

接手苏州博物馆项目时贝聿铭已85岁,他将苏州博物馆称作自己的“小女儿”。在这件作品中,贝聿铭寻找着故乡的印记,并为其注入新的活力。

“从早期的香山饭店到近年的苏州博物馆,我都致力于探索一条中国建筑的现代之路。中国建筑的根可以是传统的,而芽则应当是新芽,这也是中国建筑的希望所在。”贝聿铭说。(完)