唯有真挚的悲伤,才能让眼泪结晶为永恒。

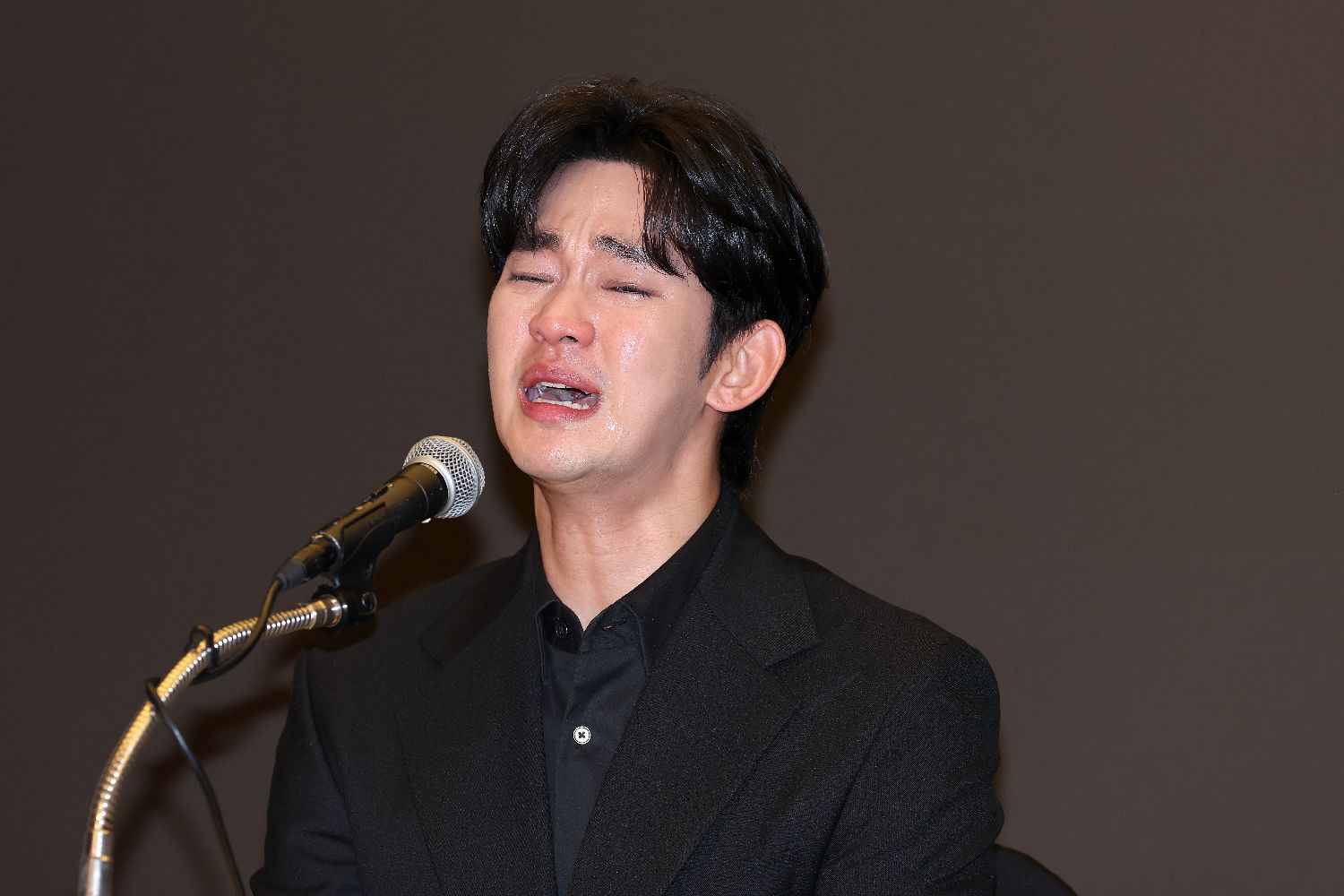

3月31日,韩国演员金秀贤在法律代理人的陪同下举行记者会,对与已故女演员金赛纶交往一事作出说明。这是20多天沉默后,金秀贤第一次公开露面。记者会上,他精心雕琢的妆容轰然崩塌,在聚光灯下展露出人类最原始的哭泣肌理。

▲2025年3月31日,韩国演员金秀贤在斯坦福酒店的记者会上情绪崩溃,泪流满面。(图片来自视觉中国)

▲2025年3月31日,韩国演员金秀贤在斯坦福酒店的记者会上情绪崩溃,泪流满面。(图片来自视觉中国)

一把鼻涕,一把眼泪,金秀贤在记者会上的一幕,与他昔日的银幕形象大相径庭,也恰与艺术史形成奇妙互文:在毕加索的画布上,朵拉·玛尔的痛哭被解构成永恒艺术;而《韩熙载夜宴图》中的文人,连醉态都要控制在唇角3毫米的弧度。

当金秀贤的眼泪突破表情管理防线,我们终于读懂古画中人永远半垂的眼睑——那是东方美学为情绪划定的楚河汉界。

毕加索的几何眼泪:西方痛苦美学

说起西方绘画中经典的哭泣画面,很多人首先会想到毕加索的名作《哭泣的女人》,画中描绘的是毕加索的情人——朵拉·玛尔。

这幅画第一眼映入眼帘的,是个正用手帕拭泪的痛苦女人。毕加索运用粗狂奔放的线条、夸张的色彩与有力的笔触,将悲惨命运与撕裂情感具象化,传递的情绪极具冲击力。画面中的面孔被杂乱无章地处理,鼻子、眼睛与嘴唇彻底错位,脸部轮廓颠覆常规绘画手法,整张脸在剧烈扭曲的同时,又被几何线条分割得支离破碎。

▲毕加索曾多次创作“哭泣的女人”画作,此为2025年3月13日伊朗德黑兰现代艺术博物馆毕加索个人艺术展上的作品之一。(图片来自视觉中国)

▲毕加索曾多次创作“哭泣的女人”画作,此为2025年3月13日伊朗德黑兰现代艺术博物馆毕加索个人艺术展上的作品之一。(图片来自视觉中国)

那份穿透灵魂的痛苦,在瞪圆的双眼中得到延续。正对观者的瞳孔里,翻涌着求救般的绝望与祈求。紧咬手帕的嘴唇因过度用力而扭曲变形,毕加索在此施展了最精妙的反差:现实中柔软的织物,被他用粗粝的直线与锯齿状边缘重塑,最终凝固成堪比金属的坚硬质感。

这种对痛苦的极端诠释,实则延续着西方绘画的基因记忆——从格吕内瓦尔德《伊森海姆祭坛画》中基督扭曲的伤口,到蒙克《呐喊》里溶解于焦虑的骷髅人脸,西方艺术家始终在探索肉体变形的痛苦美学。

东方的表情艺术:既不快乐也不悲伤

反观东方的绘画艺术,曾有人提出,中国画是没有感情的。

美国学者乔治·罗丽在《中国绘画原理》一书中写道,在中国,不管一个人的感受如何强烈,向世人展示的永远都是一张得体的面容。对他们而言,我们于情感的放任是如此不体面,以至于一位中国哲学家将西方与东方的差异,比作野生动物和驯养动物之间的差异。因而,中国画人物形象的情绪,既不快乐也不悲伤,既不轻浮也不严肃,而是遵循中庸。

那么,中国绘画如何表达感情呢?

受到儒释道等思想的影响,中国画家在选择绘画主题时,常常选择一些富有象征意义的事物,如竹子象征坚韧不屈、莲花象征洁身自好、松鹤象征长寿等。这些被赋予哲学意义的物象,构成了一套精密的情感转译系统。

线条的韵律成为最精妙的情感载体。从吴道子“吴带当风 ”的飘逸,到八大山人顿挫的枯笔,每一根线条都是情绪的心电图。笔锋在宣纸上的疾徐提按,实则是画家心绪的具象化震颤。

▲1月20日,观众在大屏幕呈现的故宫博物院馆藏王希孟《千里江山图》卷前自拍留念。(图片来自中新社)

▲1月20日,观众在大屏幕呈现的故宫博物院馆藏王希孟《千里江山图》卷前自拍留念。(图片来自中新社)

色彩体系则建构起另一重隐喻空间。当王希孟用宝石颜料铺陈《千里江山图》,十八岁天才的蓬勃意气便永远封印在石青与石绿的光晕里;而八大山人的水墨鱼鸟,则用极致的黑白演绎着遗民画家的精神洁癖。

说回到金秀贤在记者会上的“表情管理”,或许是因为对那个“禁欲系”美男子的形象太过印象深刻,人们才会对那张涕泗横流的脸庞格外不适。或许这才是东西方艺术穿越时空的默契:唯有真挚的悲伤,才能让眼泪结晶为永恒。(完)

参考中新网、《中国新闻周刊》《艺术品鉴》等资料