电报可能正在离开生活中心,但它正在回归记忆深处。从应急通信到情感连接,从纸上字句到心中温度,一封电报的意义,远不止传达。

【东西问客户端4月16日电】暮春的杭州武林广场电信营业厅,成了年轻人争相打卡的“时光驿站”。他们在电报纸0.14元/字的方格里反复推敲,将语句化作电波传递出去。

这源于一则消息:2025年5月1日起,杭州将全面停止电报业务,届时全国仅剩北京最后一方电报窗口。

上一代人熟悉的电报代码,正在随着时代落幕。但还是有一些年轻人试图感受这一“小众服务”。他们当中不少人乘坐高铁专程而来,仿佛一场跨越时空的集体仪式。

“有急事速回微信”,0.14元/字

这些天,杭州武林广场电信营业厅几乎平均每天收到电报500封。而在清明假期,三天更是收到了近2000封电报。这段时间的“疯狂”业务量,已积压了2600封电报尚未发出。

“90后”杭州姑娘王君4月9日发往绍兴的电报,到今天还没有收到,但她也并不着急。王君告诉东西问客户端:“主要是给自己和朋友们留个纪念,因为在此之前对电报的了解只停留在文学作品中。”

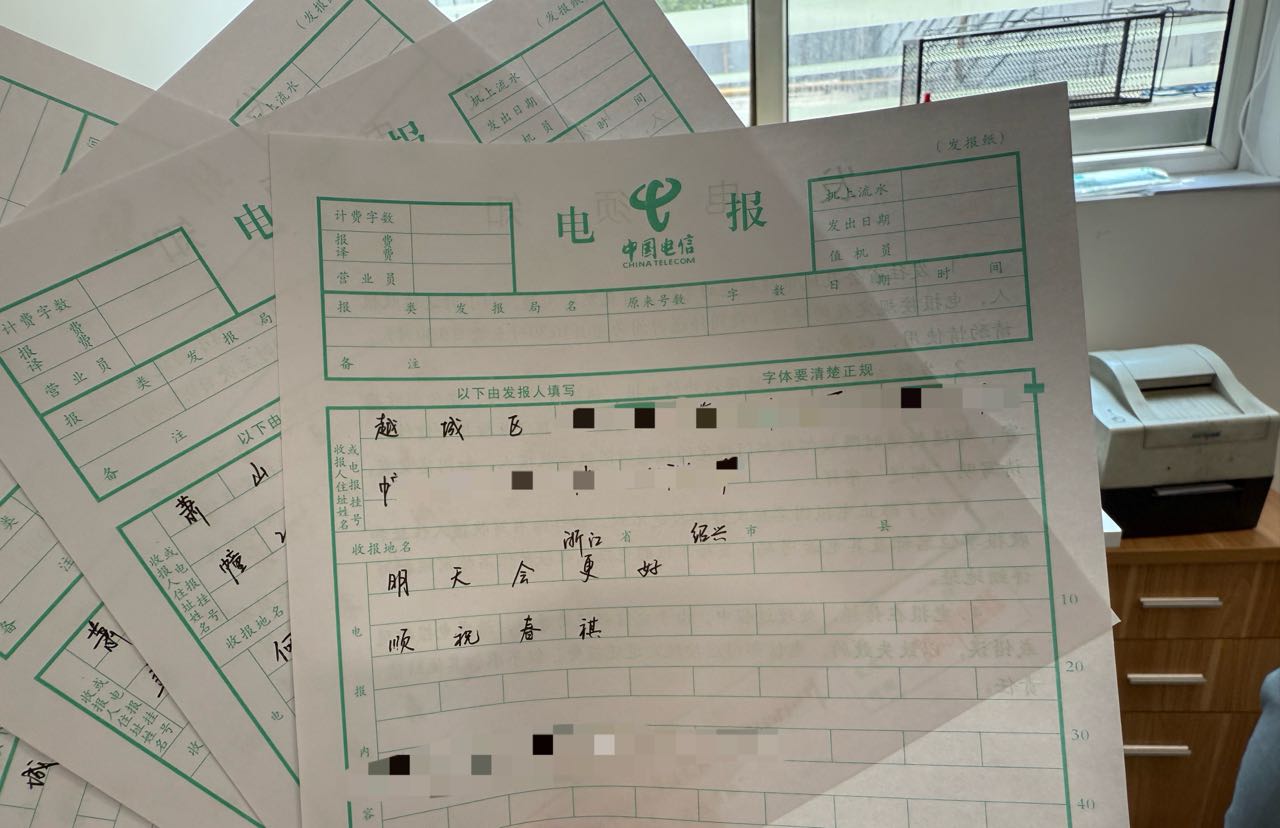

▲王君发出的电报。(受访者供图)

▲王君发出的电报。(受访者供图)

前来“打卡”发电报的年轻人,多数依旧因循着发电报“惜字如金”的老规矩。王君在电报纸的方格子里写下“明天会更好/顺祝春祺”。她说:“那种感觉,或许有点像在这个时代给旧友写封信。只不过最近电报业务比较火,此时发一封电报也不会显得太过‘老派’。”

得知5月后杭州将暂停电报业务的消息,“80后”何先生计划赶在“五一”假期前去杭州玩几天,顺便体验一下发电报。

“这次多发几封,留作纪念。”何先生说。

想要珍存这份记忆的,还有“00后”音乐人窦欣源。他将几封电报分别发往了北京,以及浙江的其他地方。

这是他第一次发电报,“想趁着末班车体验一次。”窦欣源说。

如果这是最后一条电报,发点什么好呢?一名网友的提议获赞不少:“急事速回微信!”——简单的六个字充满了“冷幽默”。

当一项发明因科技迭代成为历史时,我们容易倾向于用略含悲悯的语气去谈论它,称赞它不朽于世的功绩,似乎在担心,我们在享受新生技术时,会彻底遗忘它彼时诞生的意义。

▲1958年建成的北京电报大楼。(图片来自中新社)

▲1958年建成的北京电报大楼。(图片来自中新社)

从前,车马邮件都慢

电报是一种用编码代替数字和文字,再将其以电信号发送出去的即时远距离通信方式,诞生于第一次工业革命末期。

与如今用电报抒怀不同,20世纪70年代左右的电报内容并不都是喜事儿,更多的是急事儿、要事,甚至伤心事。

在北京市民田女士的印象里,儿时家里收到的电报并不多。因为打电报需要按字收费,所以电报内容一般都很简洁,是真正的“惜字如金”。“电报其实就是一张纸,打开来也就短短的几个字,每个字上面都标着4个数字,汉字就是由这些数字代码‘翻译’过来的。70年代初,发一封电报需要几毛钱,当时写一封信才8分钱,所以那时一般没有急事儿,大家都不发电报。”

田女士儿时记忆最深的两份电报都与家里的丧事有关。一份是70年代初,当时她十来岁,“我记得是姥姥去世了,母亲带着我急急忙忙地去邮局,给远在内蒙古、东北兵团当知青的舅舅和姨妈发电报。”田女士说,那时候发电报到各个区域的费用也是不一样的,远的地方每个字的收费就更贵些。

另一次是在80年代初收到的一份电报。田女士说,与普通派送信件不一样,派送电报的邮递员会骑着自行车或摩托车专程而来。那天,只记得邮递员骑车到了胡同口,就扯着嗓子喊父亲的名字说有电报。那封电报是从老家寄来的,她凑在跟前看父亲打开那张薄薄的信封,电报里只有短短的五个字:“母病危速归”。接到电报后,父亲便匆匆忙忙地回了老家,再见到他时,带回来的就已经是奶奶病故的消息。

拍一封电报,写信人上午发出,收信人当天就能看到,再偏远的地方,第二天也总能抵达。田女士说,那时候老百姓家里还没有电话,电报是最迅速却也最奢侈的通信方式。“在我小时候的记忆里,好事儿、喜事儿,亲戚们会在信里讲,写三大张纸,甚至夹一张照片放信里面,也不过是一张邮票钱。但随着电报而来的,一般都是大事儿、愁事儿。以至于到后来,只要一听邮递员喊我们家人的名字说有电报,我这心里都会‘咯噔’一下。”

任宏是杭州电信最后一名专职电报员,今年12月,他就要退休了。在报房里,他负责接收营业厅发来的电报,然后根据电码本把代码转换成文字,再打印封装。

“这算是进入现代通讯时代后,电报业务为数不多的‘高光时刻’。毕竟以前一年才发20份左右,是网络流量带火了这个沉寂已久的业务。”任宏说。

提起电报曾经的辉煌,任宏说:“当年杭州报房300个人,24小时运转,电报寄向全国各地和国外,内容囊括新闻电报、海洋业务电报、气象电报、银行电报、民间通讯电报等等,家人病危、升学也会使用电报。”

任宏说,那时候每天要处理200张电报,一分钟能打90多个字。“那时,电报行业是年轻人热火朝天的奋斗场所。”

没想到,电报业务的终结,比他的退休来得更快。任宏提到,5月1日电报业务停止前,他会给自己也发一份,作为纪念。

电报内容要写什么?这位老员工竟一时也想不出了。

▲中国联通西单营业厅电报窗口。(图片来自《新京报》)

▲中国联通西单营业厅电报窗口。(图片来自《新京报》)

“惜字如金”的独特书写文化留下时代印记

5月1日之后,北京将成为全国唯一一个能发电报的城市。

中国联通西单营业厅内,“电报窗口”四个字尤其醒目,与营业厅内那些新潮、时尚的手机形成鲜明对比。工作人员介绍,目前,北京发出的电报仅能发到北京本地、河北石家庄、山东济南和浙江杭州。

在互联网时代,即时通信成本低,通达全球,信息内容从文字、图片再到视频无所不包。电报已失去发展之初的地位与作用,因此其退出历史舞台是时代进步所趋,也是文明发展新阶段的印证。

电报逐步退出历史舞台,也引发思考。在北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君看来,电报时代因高昂的资费而形成电报纸上“惜字如金”的独特书写文化,从而也留下时代的印记。电报纸短情长,与如今文字信息浓度和情感重量渐失形成强烈对比。

电报可能正在离开生活中心,但它正在回归记忆深处。从应急通信到情感连接,从纸上字句到心中温度,一封电报的意义,远不止传达。(完)

作者/崔相光