在创新表达与历史尊重间找到精准平衡点,或许是所有博物馆在文创开发路上需要持续深思的课题。

“吐槽一下上博文创蝠桃瓶立体发光冰箱贴!”近日,上海博物馆一款“蝠桃瓶”文创产品在网络上引发争议。

这款以清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶为原型的发光冰箱贴被指为“消费文物苦难史”,因为该文物曾流落海外被改装为台灯灯座并被填入沙泥。

面对争议,上海博物馆回应称,这件文物回流的意义是多元的,流失海外和曾经被改造使用的经历,并非不能被融入文创设计。

博物馆文创产品该如何通过创意转化,让尘封的历史融入当代生活?引发了更大范围的思考与讨论。

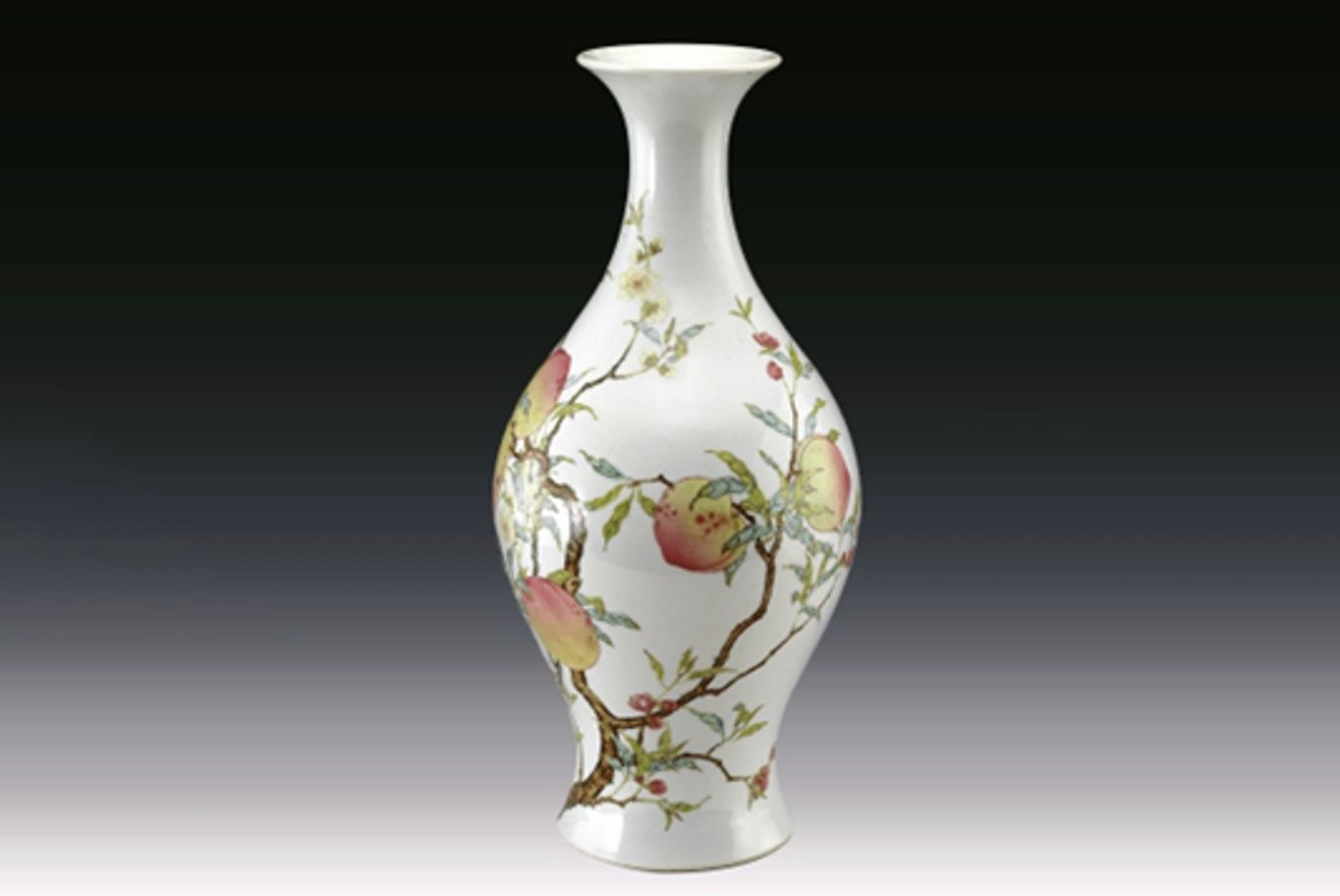

▲清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶。(上海博物馆供中新网)

▲清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶。(上海博物馆供中新网)

网友:相当于用鸦片纪念林则徐

7月7日,有网友发帖称,自己在上海博物馆东馆文创区购买了一款“蝠桃瓶”冰箱贴。该网友认为,这款冰箱贴的“发光功能”与“瓶底开孔”设计,与蝠桃瓶流落海外期间被填埋沙泥、改装为灯座的特殊经历形成了令人不适的呼应。

随后,又有其他网友评论道“这不就相当于纪念林则徐,然后纪念品是鸦片?”“做文创的人究竟有没有好好做背调啊?”“这么多瓶子,为什么偏偏是蝠桃瓶的文创会发光?”这些评论,反映出公众对该设计的强烈不适感。

据上海博物馆保管部副主任张东介绍,“蝠桃瓶”曾被美国藏家奥格登·里德收藏了四十余年,短暂作为台灯底座置于客厅内。“因时间太过久远,我们现在无法知道这件‘蝠桃瓶’是如何流传到他们家族的,但是奥格登·里德家族非常喜欢中国瓷器,家中有许多相关收藏。把‘蝠桃瓶’改成台灯底座应是他们觉得它太美了,想要更加凸显它的艺术价值,并未意识到这是一件有如此高价值的文物。”

至于“蝠桃瓶”为何曾被填埋沙泥?馆方专家透露,根据奥格登·里德家族后人所说,由于家中养狗、担心其不小心撞倒瓶子,所以家族成员从花园里挖了一些沙泥埋入瓶子下部,瓶子上部则塞了一些旧报纸。张东解释说,“蝠桃瓶”形同橄榄,重心在中央部分,因此要增加底部重量,才能让瓶子更具稳定性。这件“蝠桃瓶”的保存状况非常完好,几乎没有什么损伤,可见是被精心呵护过的。

▲以“蝠桃瓶”为元素开发的文创产品。(上海博物馆供中新网)

▲以“蝠桃瓶”为元素开发的文创产品。(上海博物馆供中新网)

瓷瓶文创已销售近三十年

据介绍,这件清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶是上海博物馆收藏的一件瓷器珍品。撇口,长颈,溜肩,鼓腹,圈足。形似橄榄,故此又称橄榄瓶。瓶体绘制了粉彩八桃两蝠,因桃子象征“长寿”,蝠是“福”的谐音,这件文物代表了整个清代粉彩的最高技艺。

2004年蝠桃瓶入藏上海博物馆后,围绕其开展的文创开发已有20余年历史。

“在文创产品开发过程中,上海博物馆始终尊重历史,了解文物特质,并征询了捐赠人的意见。瓷瓶台灯已在上博文创商店销售了近三十年。”上博工作人员介绍,近年来,上海博物馆以粉彩蝠桃纹橄榄瓶为元素开发的文创产品有41种,为了响应广大观众对文物冰箱贴的青睐,上博又推出近百款以文物为原型的冰箱贴,包含发光、流沙、旋转等多种样式。为了更好地表现陶瓷的莹润和光泽感,开发团队对该款粉彩蝠桃纹瓶冰箱贴设计了内置灯光。

▲青花博古图笔筒改装盖杯,英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆藏。(上海博物馆供中新网)

▲青花博古图笔筒改装盖杯,英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆藏。(上海博物馆供中新网)

器物“二创”一直存在

里德家族将蝠桃瓶改造为台灯,在于当时欧美有用精美的瓷器做台灯的风尚。类似这样的器物“二创”行为在中外文化交流中一直存在。

复旦大学文物与博物馆学系教授刘朝晖介绍,中国瓷器在海外的使用与改装,有长久的传统。在中东,中国瓷器被镶嵌宝石,成为珍宝。在欧洲,中国瓷器作为贵族喜好之物,也会根据本地审美风尚、生活需求,在当地被重新装饰和加以改造,这种现象颇为流行,比如加上金属镶嵌,以保护易碎的材质,适应当地的使用习惯,或利用附件的装饰性,使之与欧洲室内装饰风尚相呼应。

后来,欧洲向中国定制的瓷器中也出现了鎏金需求。此外,欧洲定制瓷器中,有一部分是中国画工根据订单提供的样品或需求,仿照西洋画的色彩和宗教神话等纹样进行彩绘,由于中西文化背景和绘画技法不同,画工在绘制过程中常加入自己的理解、想象,形成一种文化杂糅。

▲18世纪法国尚蒂伊城堡制中国古代人物艺术风格大型中心件陶器,体现出中国风格与西方想象的杂糅。(图片来自中新社)

▲18世纪法国尚蒂伊城堡制中国古代人物艺术风格大型中心件陶器,体现出中国风格与西方想象的杂糅。(图片来自中新社)

西方人并没有就此满足,贵族阶层希望按照自己的想法定制瓷器,他们请专人设计器型与画面,因为完全不了解制瓷工艺,一些设计完成起来极其困难且成本高昂。但几乎没有景德镇瓷人完成不了的订单。今天仍能从外销瓷中看到各种奇思妙想的设计,比如镂空的青花瓷花篮。

瓷器的用途之一是以它制成器皿储存液体,但镂空花篮却是在刻意地“规避”这类用途。要完成烧造需要窑工克服超乎寻常的困难,所有的镂空都要雕刻完成,花篮每一个交叉位置要贴上花状装饰并画上青花,任何一个纰漏都会导致产品失败。种种问题在反复地尝试、改进及妥协中得以解决。

外销瓷既为民间窑厂带来了财富,也滋养了本土的制瓷工艺,将中国瓷器不断推向巅峰,也为后世留下了珍贵无比的艺术遗产。

▲19世纪中国出口的手绘四件套茶具,在色彩和鎏金装饰上有明显的西方风格,但纹样图案仍是“中国风”。(图片来自中新社)

▲19世纪中国出口的手绘四件套茶具,在色彩和鎏金装饰上有明显的西方风格,但纹样图案仍是“中国风”。(图片来自中新社)

博物馆文创的新课题

说回到上海博物馆“蝠桃瓶”文创本身。争议发生后,也引发了一些文博业内人士的思考。

一位资深文博学者对媒体表示,在这场围争议中,一个核心命题愈发清晰:博物馆作为以研究为基石的公共机构,其专业释读权不应让位于极端的情绪化解读,更不该被片面的民族主义叙事所裹挟,“博物馆文创产品的核心使命,是通过创意转化让尘封的历史融入当代生活。博物馆并非普通文化商品供应商,其权威性根植于学术研究的系统性、历史语境的还原能力、文化价值的鉴别体系等专业基石。”

“用林则徐和鸦片的关系来类比这一文创产品,在逻辑上是荒诞的。”微博名为“VCeley Ylang”的文博从业者认为,“博物馆作为一个以文物研究为底色的公共机构,呈现藏品的任何真实历史资讯都是正常的。”“退一步讲,博物馆甚至真的可以复刻一个台灯貌的瓷瓶摆出来卖,明白告诉公众:这件文物它曾经被挪用了。”

中新网则评论称,蝠桃瓶从“灯座”到“藏品”的转变,本是一个“文物回家”的励志故事,但过度强调、甚至调侃其被改造的“屈辱史”,反而消解了文物回归的象征意义。博物馆作为文化守护者,在文创开发中更需谨记,创新的前提是准确传递文物承载的历史情感与文化精神。如何让文创产品既“叫好”又“叫座”,既考验博物馆的创意能力,更考验其对文化责任的坚守。

事实上,这场争议不仅仅是对一个文创产品的审美批判。在创新表达与历史尊重间找到精准平衡点,或许是所有博物馆在文创开发路上需要持续深思的课题。(完)

参考中新社、中新网、《解放日报》等资料