锦旗,在中国是一件常见的赠礼,但当这面小小旗帜走出国门,竟意外掀起了一场跨越语言与文化的温暖涟漪。

“每当收到一封感谢邮件、一个感谢电话或面对面的感谢时,我们总会受到鼓舞。但现在有一家人把‘谢谢’这件事提升到了一个新的高度——他们送给我们一面巨大的锦旗!”

近日,在新西兰的最大城市奥克兰,当地警察局收到了这份令他们感到“别致”的感谢礼。

锦旗,在中国是一件常见的赠礼,但当这面小小旗帜走出国门,竟意外掀起了一场跨越语言与文化的温暖涟漪。

小小锦旗,是表达感谢的硬通货

奥克兰警察局8月14日在官方账号发布了一张照片,画面中4名警员与一对父子温馨合影。警员手中拿着一面锦旗,锦旗上写着:“勇敢专业的闪电般反应,用温暖的专心奉献守护着我们的社区。”

▲一对父子给奥克兰警方送来锦旗。(图片来自网络)

这面锦旗由Liang姓一家人赠予Mount Wellington区第四组警员,警方介绍说:“这家人在海外旅行期间,他们在奥克兰的住所内的监控多次提示屋内有人活动。在他们报警后,第四组的警员们几分钟内就赶到了该住所,发现住所内外均无人,似乎没有任何进入的迹象。这家人非常感谢我们及时到场。这是我们的荣幸,我们非常喜欢这面锦旗。”

照片发布后,奥克兰警察局账号评论区热度飙升。当地网友纷纷点赞,称赞出警速度之快。同时,也有网友对锦旗样式表示好奇。在评论区,有中国留学生和中国网友留言表示:“锦旗在国外也是表达感谢的硬通货。”众多中国网友也发现,这面锦旗的样式与国内定制的几乎一模一样,倍感亲切。

在此之前,已有不少中国留学生在毕业之际,精心制作锦旗赠予外国教授,用这份独特的礼物表达感激之情,甚至直接把老师感动得热泪盈眶。

让人不禁感叹,小小锦旗,竟有如此大的魅力。

锦旗,让“谢谢”看得见

锦旗,这种红底金字的旗帜,是流淌在中华文明血脉中的礼赞基因。作为礼仪性的赠品,它表达着赠送者对受赠者的感激与尊敬。对于受赠者来说,锦旗不仅是荣誉的象征,更是一种肯定与鼓励,代表着自己的工作与付出得到他人的高度认可。

这种以视觉符号承载情感的特殊载体,既延续着古代旌旗的仪式基因,又发展出独特的现代表达。

▲图片来自央视新闻微信公众号

锦旗的历史可追溯至周代典籍《周礼》,书中记载天子至士人不同等级的旌旗规制:天子用"画旗"彰显威严,诸侯以"绣旗"示尊贵,大夫持"织旗"显身份,士人执"熊虎旗"表勇武。这种以色彩纹样标识等级的制度,在军事领域演化出精密的指挥体系——北周设旗、麾、旞、斾四类旌旗,明代戚继光创三军司命旗与认旗制度,至清太祖努尔哈赤以八色旌旗缔造"八旗劲旅",将视觉标识与军事管理完美融合。

考古发现揭示了锦旗更早的起源。新疆尼雅遗址出土的汉代"五星出东方利中国"织锦,揭开其前世今生。这件国家一级文物实为帝王颁授战功的"旂常"(qícháng)——帝王颁授战功的彩锦织物,其功能恰似现代勋章。织锦中央的八字吉语既是对将士的褒奖,更暗合"五星聚舍"的天文祥瑞,将功绩与天命巧妙编织,堪称汉代荣誉体系的视觉化载体。

清代以后,锦旗突破军事范畴,完成从战场到民间的转变。它既保留旌旗的庄重感,又体现出浓厚的民间文化特色。

外国人也流行送锦旗

锦旗,这个带着浓浓中国风的传统,早就随着“无处不在”的中国人走出了国门。它就像一位温情的小使者,跨越千山万水,传递着人与人之间的感激与善意。

此前,就有网友发现,在剑桥门卫大爷的屋子里竟然挂着一面锦旗,上面用英文写着:“赠:罗宾森学院的门卫们,感谢你们救了我的自行车!”。

▲图片来自小红书@每天读读书、@略略略

还有人玩起了翻译定制,把锦旗送给老师、牙医,连新加坡的门将桑尼都收到了这份特别的“粉丝礼物”。锦旗的样式也是五花八门,有英文版、简洁直白版、全方位夸奖版,甚至整活版、表情包版。

锦旗的用途也不再局限于表达感谢。有粉丝因为太喜欢某个演员,就定制了一面锦旗送过去,来表达喜爱之情。《歌剧魅影》的主演来深圳演出结束后,就收到了这样一份惊喜。主演兴奋地把锦旗挂到脖子上,满大街炫耀,最后还在社交平台上疯狂“晒”感谢!

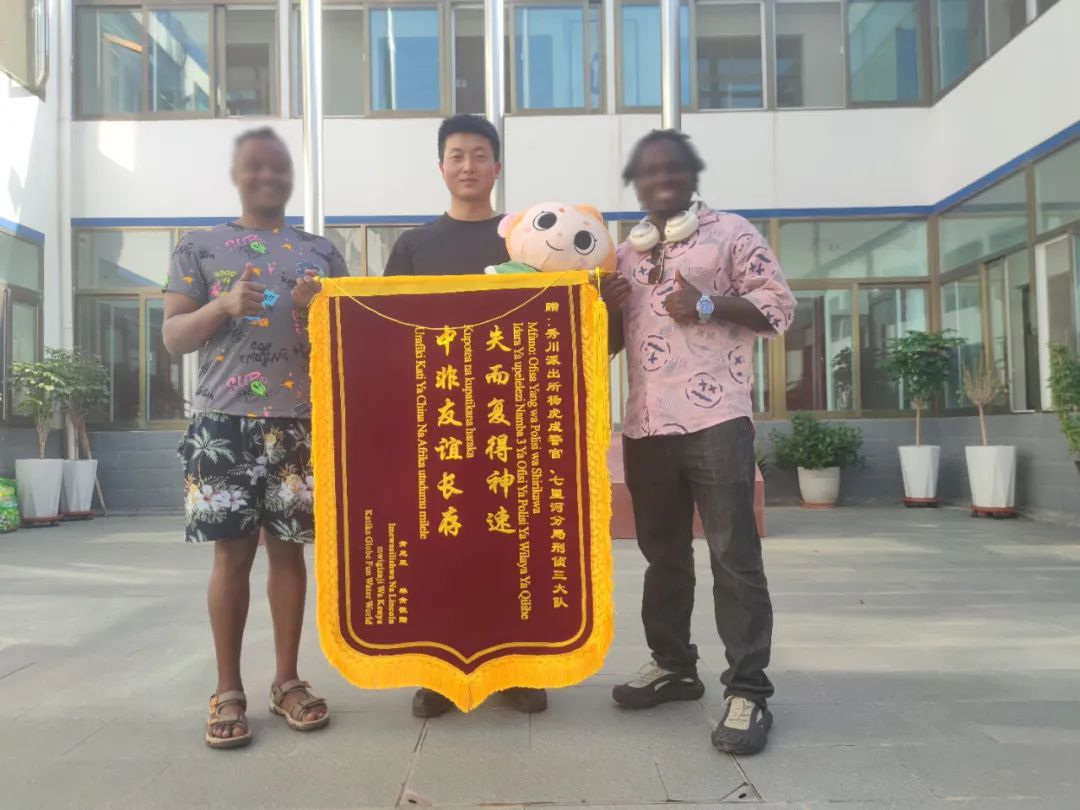

▲图片来自兰州公安七里河分局微信公众号

而外国朋友们也渐渐被这种独特的感谢方式所吸引。就在8月13日,兰州公安七里河分局秀川派出所内就上演了一幕温馨的画面。一位肯尼亚籍友人紧紧握住民警的手,激动地将一面印有“失而复得神速中非友谊长存”的锦旗递上。原来,这位友人的祖传项链不慎丢失,焦急万分之下向民警求助。民警们迅速响应,最终帮他找回了项链。当项链重新回到手中时,他激动得连声道谢,还特意制作了这面锦旗送到派出所,这份跨越国界的谢意真是让人感动不已!

一面小小的锦旗,却有着大大的魅力。它不分国界、不分语言,用最直接、最真挚的方式传递着人与人之间的温情与善意。

参考红星新闻、光明网等