今年暑期档最火的动画电影非《浪浪山小妖怪》莫属。《浪浪山小妖怪》之所以如此受欢迎,靠的不是运气,而是对经典IP创新演绎。

猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪……这四个形象如果出现在《西游记》中,你一定会下意识地将他们归类成唐僧师徒取经路上的“反派龙套”,他们甚至还没报出姓名,就会被孙悟空一棍子扫过……

但在这个夏天,这四位小妖怪组成了一支“山寨取经天团”,从浪浪山逆袭出发。

这一次,他们不再是路人甲乙丙丁,而是开始了自己的取经之路。

“为什么他们能取,我们就不能取?”小猪妖一脸认真地问。

谁说不是呢?!

▲《小妖怪的夏天》剧照。

今年暑期档最火的动画电影非《浪浪山小妖怪》莫属。截至目前,该电影票房已经突破16亿元,持续刷新中国影史国产二维动画电影票房纪录。

《浪浪山小妖怪》之所以如此受欢迎,靠的不是运气,而是对经典IP创新演绎:它颠覆了《西游记》的宏大视角,聚焦无名小妖的“职场”挣扎与温情互助,精准戳中当代普通人的生存现实,用一场荒诞又真诚的冒险,给予无数人向着自己喜欢的方向勇往直前的无畏力量。

01

颠覆认知:小妖怪

也想当“盖世英雄”

说到这部电影的前身,很多人应该还记得2023年上海美术电影制片厂推出的《中国奇谭》,其中《小妖怪的夏天》就像一颗温柔的催泪弹,成为很多人“每个夏天都要重温一遍”的经典。

▲《小妖怪的夏天》剧照。

《浪浪山小妖怪》延续并丰富了前作的故事,风格依旧深入浅出、轻松有趣。更可贵的是,电影以颠覆性的独特视角,将家喻户晓的宏大西游神话进行了创新解构,让我们换了一个角度看“西游”。

这一次,影片不再聚焦唐僧师徒的奇幻历险,而是把镜头对准那些在《西游记》中连姓名都没有的小妖怪。

“妖怪”的说法,可以追溯到汉代以前。《说文解字》中说,“妖”是指反常、神异的事物,“怪”是指奇异的事相。两个字合在一起,常常被用来形容那些恐怖可怕、会带来灾祸的东西。

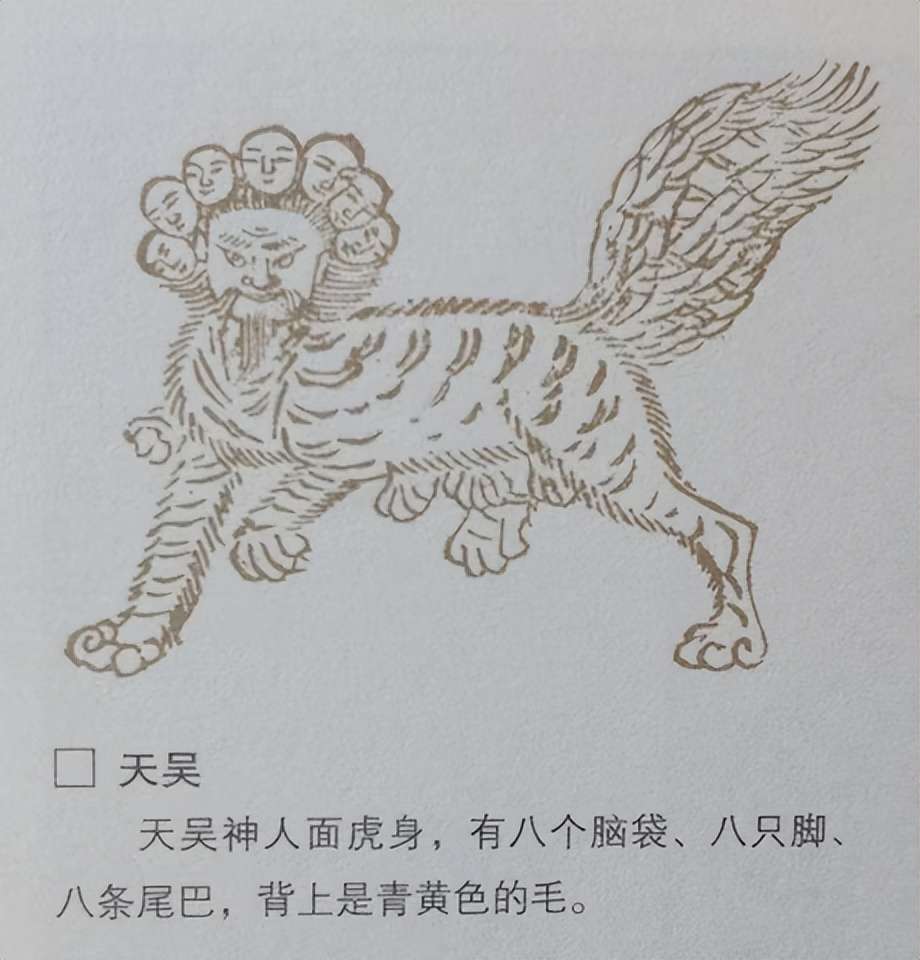

《山海经》中就描述了各类半人半兽的妖怪形象。而比它更早的《白泽精怪图》(原书已失传,只有残卷保留下来)甚至把妖怪像“病毒图鉴”一样列出来——只要知晓其来源、呼出其名字,就能赶走它们。

▲《山海经》中的天吴。(图片来源:《山海经》,重庆出版社)

东汉时期,妖怪的形象越来越像“人”。隋唐以后,妖怪的类型越来越丰富,还融合了佛教中“魔”的形象,并被赋予了更多的人性和欲念。

到了明清,神魔小说兴起。文人们写妖怪,其实多半还是在写人——他们的怪异象征着被压抑和排斥的个性,他们的美德则衬托出社会伦理的伪善与不公。最后妖怪总会被收服,秩序得以恢复,天下重归太平。

《浪浪山小妖怪》最令人耳目一新之处,正是大胆地将传统故事中作为“反派”的“妖怪”设为第一主角。通过对“妖怪”形象的颠覆和内心的剖析,传递出了它们不为人知的善良心灵和“降妖除魔”的英雄梦,为我们呈现了一幅既搞笑又煽情、既荒诞又真实、既辛酸又励志的“职场生存图鉴”。

▲《浪浪山小妖怪》官方海报。

02

激发共鸣:映射出

普通人的生存现实

虽然根植于《西游记》大IP的母体,有着广泛的群众基础,但《浪浪山小妖怪》如何真正实现对经典的创新演绎,也是一大挑战。

这一次,影片不再聚焦于主流叙事,而是对主角团队整体置换,将镜头对准小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精和猩猩怪四只底层小妖组成的“草根”队伍。

▲《小妖怪的夏天》剧照。

小妖们在取经路途中所经历的酸甜苦辣、所坚持的正义、所追求的理想,亦是代表了每一个在平凡生活中披荆斩棘的“无名之辈”,使当代人产生了强烈的代入感与共鸣感。

这样的剑走偏锋,却揭示了西游故事最动人心弦的弧光:从“妖心”到“佛心”的转变。

《浪浪山小妖怪》的结局中,主角团救出孩童,经历高光时刻,最终回到了各自的“道”,仿佛一切归零。但影片最震撼的一笔,是结尾处村民自发为四只小妖立起的“无名庙”。

没有金身塑像,没有御笔匾额,但“恩从善念起,德自好心来”这副对联戳中了无数观众的泪点。而齐天大圣的出场和温柔回应,使故事与《西游记》原作形成细腻的情感勾连,也为小妖怪们的未来之路注入了更多可能性。

▲《浪浪山小妖怪》剧照。

浪浪山四只小妖怪,一直都在用“小猪妖”“蛤蟆精”“黄鼠狼精”“猩猩怪”称呼彼此。直到被打回原形之前,他们都没有来得及说出自己的名字。虽然这让很多观众深以为憾,但现实往往是如此——我们的名字最终可能不会有人记得,但“每个观众都能够在小妖怪身上照见自己”。更为重要的是,即便是藉藉无名,只要我们敢于出发,勇于坚持,我们就已经活出了自己喜欢的模样。

03

根植经典:顶流IP

《西游记》的经久魅力

仿佛每个基于《西游记》的二创都能火爆。从影视作品《大话西游》到《西游降魔篇》,再到爆款游戏《黑神话:悟空》,均从《西游记》、各类衍生作品及传统文化宝库中汲取灵感素材,以取经故事贯穿,以“修心治心”为旨,嬉笑怒骂,皆成佳作,足见《西游记》这一爆款IP的顶流实力。

▲2024年8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售即风靡全网。

《西游记》的原型是唐代玄奘法师到古印度求取佛典的经历,及以此创作的《大唐西域记》。其实在玄奘之前,出国求法的僧人就陆续撰写过不同的地理著作,将奇幻地理、宗教景观、市井传说融汇成令人炫目的多元文明,备受读者喜爱。

古代的中国人,大都是囿于有限生活区域的“浪浪山人”,这类著作正是他们“开眼看世界”的窗口。只要跟着书里的路线“神游”,就像完成了一场沉浸式旅行。

但光有游记,还成不了《西游记》。

历经数百年,这个宏大IP的二创作者们持续不断地为其增设要素。在最早的故事中,取经路上只有三藏法师一人。后来,猴行者被虚构为三藏法师的侍从,继而是给予辅助的深沙神(沙和尚雏形)、东海火龙太子(白龙马雏形)。在元代盛行的故事中,它们被改头换面地整合为一个取经团队,并纳入了最后一员大将——猪八戒。值得一提的是,这些妖怪侍从均来自十二生肖(对应密教的药师十二神将),比如早期版本中深沙神与蛇对应。

小说的主线剧情,在两宋时期已有了雏形。在宋代的本子中,三藏法师作为一号男主角,糅合了唐玄奘和善无畏两位僧人的生平及传说。

▲江苏凤凰文艺出版社出版的吴承恩著《西游记》。(资料图)

明代在《西游释厄传》的基础上,衍生出不同刊本的《西游记》,越来越多的道教元素被加入其中。虽然剧情千变万化,但主旋律都是“英雄故事”:在不断面临新问题、解决新挑战的过程中,每个角色都获得了自身的成长,破除了世间虚妄的情执和贪念,达到了灵性的生发与圆满。

后世《西游记》数以千计的补续类作品中,又加入了有关权力结构的隐喻和对时弊的针砭。正是多重元素的叠加下,《西游记》这一经典IP数百年来长盛不衰,这也为《浪浪山小妖怪》的火爆提供了先天的话题和支点。

▲《浪浪山小妖怪》官方海报。

从玄奘西行到师徒四人取经,再到小妖的“山寨取经路”,《西游记》本就靠“打破常规”生长。影片聚焦小妖的迷茫与坚守,恰好戳中当代人职场与理想的共鸣——就像明清文人借妖怪写人间,如今的创作者借小妖写“我们”。

我们或许都是“浪浪山小妖”:没有多少本事、藉藉无名,但“取经”从不是英雄专属。坚守善良、奔赴理想,便是自己的“修心之旅”。

而《西游记》的魅力,正在于让经典与每个时代同行,让平凡人敢爱敢闯的模样,成为最动人的“英雄注脚”。(完)