全球每7名青少年就有一人遭受心理问题折磨,抑郁已是造成青少年身心疾患的主因之一,关注青少年心理健康刻不容缓。

2022年末,江西中学生胡鑫宇失踪一案在网上掀起波澜。最终调查表明,没有“离奇内幕”,是这个孤独的少年选择在隐蔽处轻生。也因此案,青少年心理健康问题再次成为热点。

10月10日是世界精神卫生日。今年,世卫组织以“我们的心绪,我们的权利”(our minds,our rights)为宣导主题,指出抑郁已是造成青少年身心疾患的主因之一,全球每7名青少年就有一人遭受心理问题折磨。

联合国儿童基金会前执行主任亨丽埃塔·福尔(Henrietta Fore)在谈及新冠疫情诱发的儿童心理问题时曾强调,特殊时期的情况,只是显露出儿童心理问题的冰山一角,我们长久忽视了整座冰山。

由中国教育科学研究院及中国科学院心理研究所学者发表的《2009年和2020年青少年心理健康状况的年际演变》显示,两时期青少年抑郁检出率相当,2020年为约24%。2009年样本中,青少年轻度抑郁检出率为16.8%,重度抑郁检出率7.4%;2020年重度抑郁检出率未变,轻度抑郁检出率略升至17.2%。

▲2021年10月10日世界精神卫生日,山西医科大学第一医院精神卫生科举行“青春之心灵,青春之少年”义诊活动。 高瑞峰 摄

▲2021年10月10日世界精神卫生日,山西医科大学第一医院精神卫生科举行“青春之心灵,青春之少年”义诊活动。 高瑞峰 摄

青少年个人性格、睡眠状况,家庭的和睦与否、教育风格,所在地区社会环境等,都是可能影响心理健康的因素。不过,诸多传统因素外,近年手机成瘾造成的影响也亟需全社会反思。

当下,无论全球还是中国心理学研究中,“网络与游戏成瘾”都是排名前三的热门主题。不到百年时间里,计算机算力提升百亿倍,人脑进化速度却不及万分之一;即便成年人的信息、情绪处理能力,都尚未适应如此迅疾的信息流,遑论青少年。

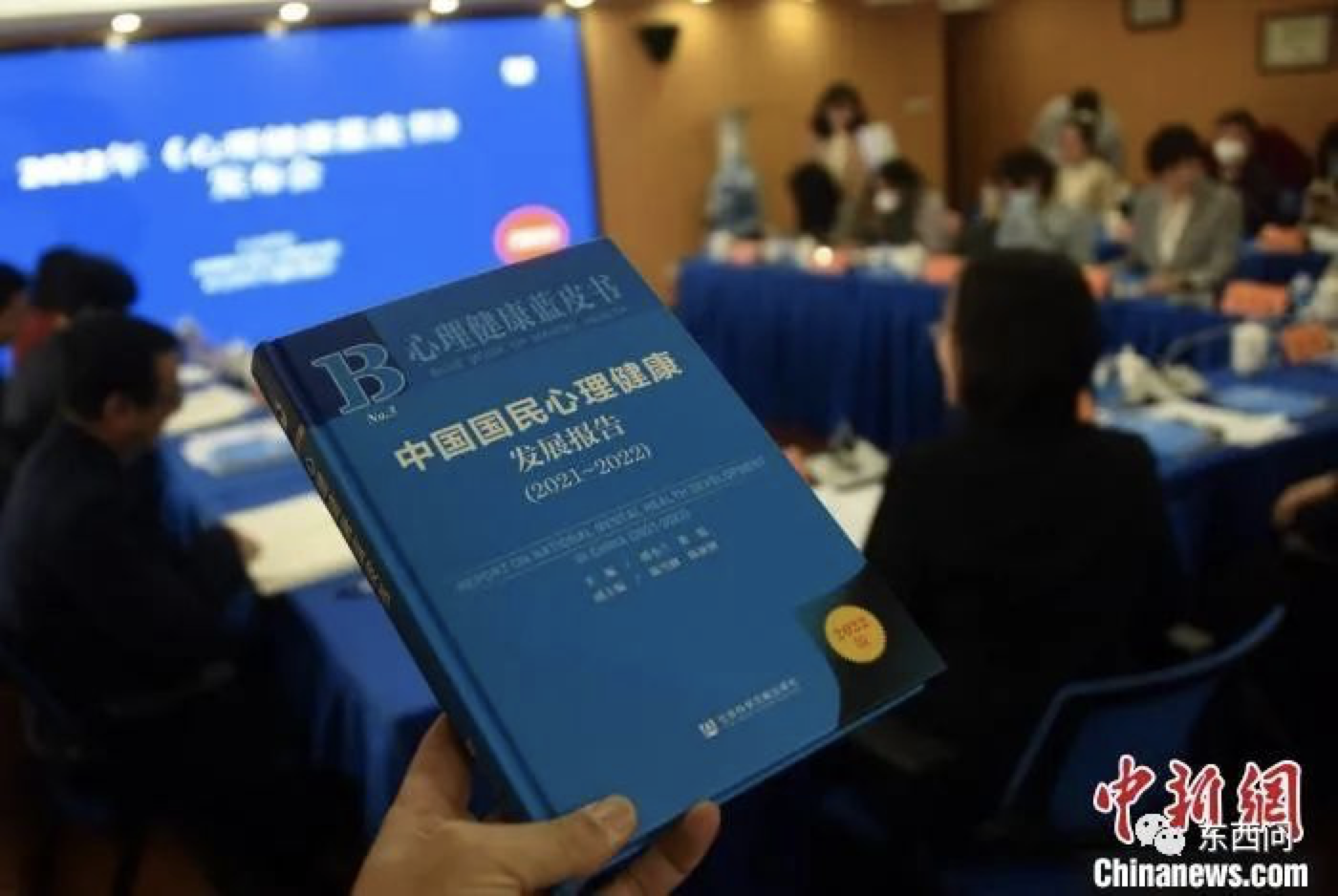

今年初出版的《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》中,《2022年青少年心理健康状况调查报告》显示,逾三分之一的10~16岁青少年不同程度认同“我不能忍受没有手机”,并因此难以在学习时集中注意力。调查还发现,青少年的生命意义感与抑郁、孤独和手机成瘾情况存在显著负相关。更少探索生命意义、空虚无聊感更高的青少年,也更多抑郁、孤独和沉迷手机。这些变量可能互为因果。

▲2023年2月23日,2022版心理健康蓝皮书——《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》在北京首发。中新社记者孙自法摄

▲2023年2月23日,2022版心理健康蓝皮书——《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》在北京首发。中新社记者孙自法摄

近几十年信息革命里,我们制造出多到炫目的娱乐设备与产品,但是否让青少年的童年更加充实、美好?

同时,通过电子屏幕紧缠在我们四周的传媒产品,让可能本不适合向儿童、青少年传播的信息变得防不胜防。《娱乐至死》作者尼尔·波兹曼(Neil Postman)在1982年出版的《童年的消逝》中指出,电视节目跨越了识字教育的门槛,将信息无差别地传播给儿童、青少年与成人,模糊了两个群体间的界限;这引发的负面影响包括儿童、青少年犯罪率和残忍程度的上升,及未成年人性活动的增加。

今天的孩子面对的是比电视吸引力更强、信息传播量更大的手机。如何确保其对儿童、青少年心理的正向影响,不是简单的师长之责,而是全社会各行业都要自问责任的严肃题目。

当青少年出现焦虑、抑郁情绪,转移注意、认知重评(调整自己的想法)和人际支持(寻求他人倾听、陪伴等)是情绪调节能力的三个维度。但《2020年中国青少年心理健康素养现状》指出,中国青少年情绪低落时多选择“转移注意”,最少选择人际支持。

▲山西省太原市后小河小学心理健康教育中心音乐放松室。 高瑞峰摄

▲山西省太原市后小河小学心理健康教育中心音乐放松室。 高瑞峰摄

这一方面说明,亟需增强心理健康教育、让青少年掌握预防和缓解情绪问题的方法。另一方面,这警示儿童身边的人反思,为什么他们不愿依靠最亲近的人?何时起诉说烦恼变得难以启齿?

许多文化评论指出,中国人特性内敛、不善情感表达。但即使如此,中国家长在孩童和青少年上学时,也热心于亲子间每日分享当天学了什么、开不开心、有没有交新朋友。但却缺少对儿童和青少年日常心理活动细致的观察和关注,在这方面倾注心力,进行耐心的沟通。何时起,我们变得只关心学业成败,而不再想知道“生活琐碎”呢?

▲2023年4月18日,江西省新余市北京师范大学新余附属学校中小学生参与“小荷”信箱陪伴项目,孩子们收到全国各地志愿者“一对一”的书信回复,志愿者通过书信陪伴模式关爱青少年心理健康,引导学生快乐成长。赵春亮摄

▲2023年4月18日,江西省新余市北京师范大学新余附属学校中小学生参与“小荷”信箱陪伴项目,孩子们收到全国各地志愿者“一对一”的书信回复,志愿者通过书信陪伴模式关爱青少年心理健康,引导学生快乐成长。赵春亮摄

胡鑫宇轻生后,他身边的人可能很想弄清楚,为什么会走到这一步?非如此不可了吗?可是沟通的机会已经失去。

今天这个特殊日子提醒我们,对青少年心理的关切、或许一次久违的长谈,永不嫌早,只怕太晚。(完)

作者/李晗雪