汤姆和杰瑞的能越过语言,凭借戏谑打闹升华为世界的共同欢乐记忆,人们应当意识到,文化交流的力量,也是能撑起互相理解的桥梁,又柔软而坚韧。

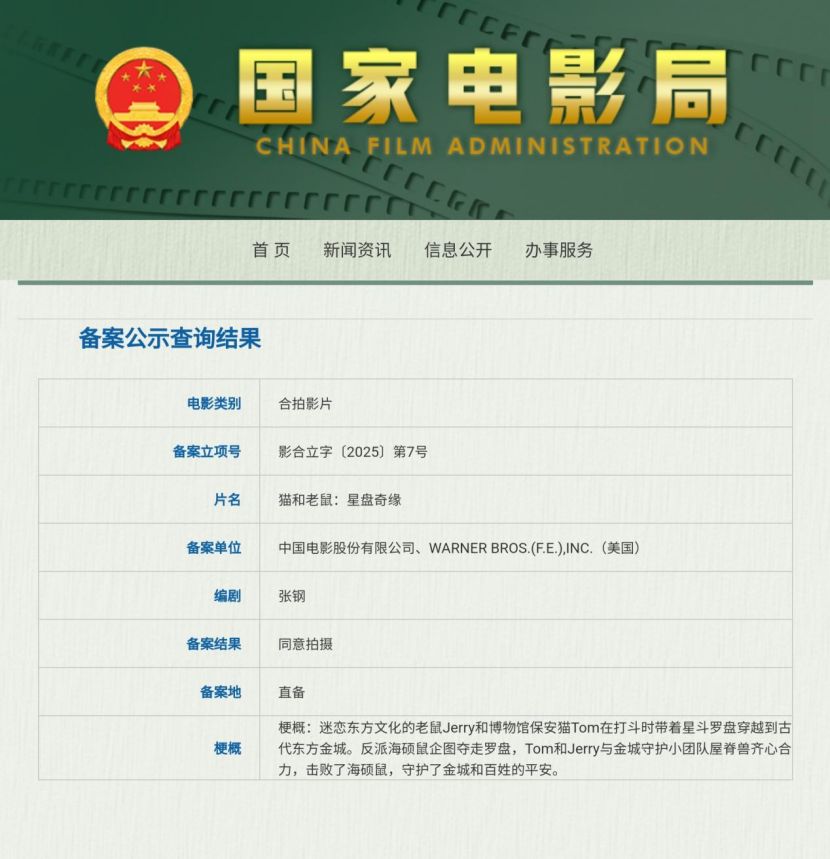

近日,中国国家电影局备案公示信息显示,中国电影股份有限公司将与美国华纳兄弟(远东)股份有限公司合拍电影《猫和老鼠:星盘奇缘》。汤姆和杰瑞,这对诞生于1940年、七获奥斯卡奖的经典组合,要开启一场东方冒险,或可视为中美动画文化交流的一个节点。

▲电影《猫和老鼠:星盘奇缘》国家电影局备案公示信息。(国家电影局官网截图)

▲电影《猫和老鼠:星盘奇缘》国家电影局备案公示信息。(国家电影局官网截图)

动画可勾勒出中美文化交流的一条脉络。20世纪80年代末,《猫和老鼠》出现在中国观众的电视里——彼时译名尚是“托姆与小杰瑞”。其时中国正经历动画生产经营模式的转型,大量引入国外动画产品。《猫和老鼠》正是这一阶段的代表。

21世纪前后,华语电影的崛起和华语市场的扩张将好莱坞目光引向中国。美国动画作品中频频出现中华文化意象,1998年,迪士尼《花木兰》将中国女性“替父从军”的传奇故事,转化为彰显个人价值的好莱坞童话;2011年,梦工厂《功夫熊猫》把美国人眼中最具“中国味”的两大元素,熔铸成美式英雄故事。美国动画电影界对中国文化和中国市场的肯定不言自明。

但同时,《花木兰》集满亚裔刻板印象的面容,《功夫熊猫》阿宝冲破父辈阻碍追寻自我价值的西式叙事,不可避免地让部分观众敏锐觉察到,文化交流和意义阐释过程中依然存在阻碍和隔阂。文化符号的堆砌以及文化叙事的改写,让当时的中国观众一面为“被看见”而感到欣慰;一面对自身文化被误读拼贴亦感隐忧。

随着文化产业的成熟和市场地位的提升,中国在动画电影领域逐步由“被观察者”转变为“共创者”。电影合拍成为追求“文化合拍”的一条探索路径。

▲2023年3月27日,北京,华纳兄弟100周年亚洲首展吸引市民参观。图为家长带着孩子参观《猫和老鼠》“纵享欢乐”展区。(图片来自中新社)

▲2023年3月27日,北京,华纳兄弟100周年亚洲首展吸引市民参观。图为家长带着孩子参观《猫和老鼠》“纵享欢乐”展区。(图片来自中新社)

2016年《功夫熊猫3》作为首部中美合拍动画电影,是由美国梦工场动画主导项目,中方团队主要承接中间环节和本土化发行。2019年的《白蛇·缘起》则完全由中国追光动画制作,华纳兄弟负责出资和海外发行,是一部借船出海的中国内核原创作品。同年《雪人奇缘》在合作模式上再创新,剧本设计和画面细节处处都经历了中美团队的文化磨合,塑造了一个美式舞台布景的中国故事。

合拍不仅大大减少了文化误读和异族审视的现象,还让更多中国文化意象得以出海,更在一次次具体的对接磋商中达成技术、产业、文化、理念的沟通交流。

而今,《猫和老鼠:星盘奇缘》的立项,将美国动画标志性IP请到了中国文化“主场”。这个“主场”中,刚刚孕育暂居全球票房影史第六的动画电影《哪吒之魔童闹海》,配有完备的创意体系、先进的技术力、完整的产业链条和组织化专业化的运营体系。

▲2025年3月3日,四川成都,“不破不立”——电影《哪吒之魔童闹海》幕后创作展在四川省成都市开展。图为展出的创作美术稿吸引参观者拍照。(图片来自中新社)

▲2025年3月3日,四川成都,“不破不立”——电影《哪吒之魔童闹海》幕后创作展在四川省成都市开展。图为展出的创作美术稿吸引参观者拍照。(图片来自中新社)

值得注意的是,从公示信息中的简短介绍来看,汤姆和杰瑞在电影中通过“星斗罗盘”穿越到东方世界,联合“屋脊兽”击败反派“海硕鼠”。角色和道具的命名,充满中式色彩。但与以往不同的是,它超脱于西方认知中最“典型”的东方文化元素之外,转而择取罗盘、脊兽、硕鼠等更细微、深层的文化意象,并对其文化含义做出相对精准的再诠释。

这种转变背后,是中国文化市场地位提升、文化产业完备正在被看到,是中国文化正在被细读、被领悟,是中国话语正在被运用、被接受。

动画为跨文化交流开辟路径、积累经验的同时,反映着文化交流的多元性和复杂性。在中美贸易摩擦、科技竞争的当下,中美动画电影交流“波澜不惊”,成为超越“零和博弈”的广阔场域。汤姆和杰瑞的能越过语言,凭借戏谑打闹升华为世界的共同欢乐记忆,人们应当意识到,文化交流的力量,也是能撑起互相理解的桥梁,又柔软而坚韧。(完)

作者/韩禹