明代之后,怀柔长城沿线生产的板栗,甜美味长,品质更优。但此举并非生态之举,而是国防之需。

西晋著名文学家陆机在为《诗经》作注时说:“栗,五方皆有,惟渔阳范阳生者甜美味长,他方不及也。”意思是说,在华夏大地,出产板栗的地方遍及大江南北,但品质最佳,味道最美的,当属渔阳、范阳(幽州)一带的板栗。而古时的怀柔恰恰属于渔阳、范阳之地,因此怀柔板栗甜美味长当之无愧。尤其是明代之后,怀柔长城沿线生产的板栗,品质更优。那么,怀柔长城一线的板栗带是怎么形成的呢?

明代中叶,朝廷于北方设防,在着力修筑砖石长城的同时,还“于边外广植榆柳杂树,以延塞马突袭之迅速,内边则开果园栗林,以济饥寒之戍卒。”

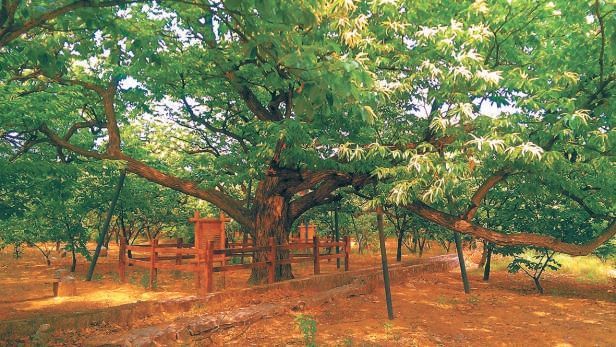

▲明代板栗树(图片来自北京晚报)

▲明代板栗树(图片来自北京晚报)

嘉靖四十五年(1566年),蓟辽总督刘焘题请“申饬边工、斟酌缓冲,以求战守万全。”兵部复议时建议边关一带“栽种树木,以固藩篱”,这一年,刘焘命军士在黄花、渤海一带,栽植了板栗等树6.3万余株。

同年,屯政总理庞尚鹏也坦言,修边固墙是防御长策,就繁植林木与筑长城相比,“其势壮于十万之师,其险逾于山川丘陵。”“藩篱重列,马难驰突。”数年之后,“千里成林,而虏人绝南牧之路矣。”比起修墙之劳苦,种树不知简单多少倍!边墙倾颓了又要再修,林木只要“培其根柢,日渐长养”,不到十年,即隐然有虎豹在山之势。

万历三年(1575年),抗倭名将俞大猷在《为伏陈战守要务以备采择疏略》云:“民间园地,周围各五里之远,暂免租税,责令各管园地之家,种植榛栗枣梨桃柿等果,纵横一丈,植果一树,九九斜连,如阵如队”。万历十一年(1583年),蓟辽总督张佳胤,在任内巡行边防,督命各路军士沿边广植枣栗。张佳胤在上疏中说:“各路宜于沿边栽种枣栗,广种植之厚利,令守台军兵,各于附近山场,画界而后授以树株,给以资本种树……三年之后,果树林木长成,戎马难驰,此金汤之固也。”

今沙峪村西的百亩明代板栗园,生长着33株老态龙钟、形态各异的明代古栗树,胸径在70到150厘米不等,最粗的一棵古栗树4人搂抱都难以扣手。沙峪村在明代属渤海所,渤海所是慕田峪的关城所在地。当时的守关将士三分守边,七分垦种,他们在驻守边关的同时,还参与了植栗劳作。

从怀柔地貌版图上我们可以清楚地看到,长城地处燕山山脉,就其地理位置、海拔高度、降水量、温度、土质等条件讲,都十分适宜板栗生长。此外,怀柔的土壤中富含锰、硼等板栗生长所必需的微量元素,使这一地区所产板栗成为栗中珍品。这也正是怀柔板栗明朝时作为贡栗的主要原因所在。

由此可见,明朝在长城沿线造林,并非生态之举,而是国防之需。无论其本意如何,但今天,那些大明板栗已垂荫于长城脚下,正应了“前人栽树后人乘凉”这句话,今天的怀柔人民,正享受着栗荫下的清凉,大明栗果的香甜。(完)

作者/魏明俊