航天育种的粮食、蔬菜和瓜果不仅走进了学生课堂,也早已走上了中国人的餐桌。

▲来自神舟绿鹏农业科技有限公司的介绍视频。(视频来自《欧洲时报》)

“我是一粒小麦种子,一年前,作为中国千年文明的传统作物之一,我从几百个品种,几百万粒种子中脱颖而出,获得了前往中国空间站的名额……”北京通州的一个航天育种与科学方法主题教育展教厅里,展示着北京中小学生写的《一粒种子的太空旅行》书信作品,以及一幅幅画作。

航天育种的粮食、蔬菜和瓜果不仅走进了学生课堂,也早已走上了中国人的餐桌。

布置该展的神舟绿鹏农业科技有限公司介绍,他们在航天育种领域深耕多年,培育出了太空黄金瓜、金银水果玉米等产品,民众通过网站即可订购到家。

30余年间航天育种“节节高”

1987年8月5日,随着中国第九颗返回式科学试验卫星的成功发射,一批水稻和青椒等农作物种子被送向遥遥天际,这是中国农作物种子的首次太空之旅。

▲2024年7月2日拍摄的神舟绿鹏农业科技有限公司的温室大棚。(图片来自《欧洲时报》)

世界范围内,航天大国对航天育种实验的热情高涨。据北京《解放军报》梳理,1966年至1989年,美国和苏联先后发射近20颗生物系列卫星,用于测试植物、真菌和昆虫在太空中的变异效应。进入21世纪,美国、日本和欧洲的研究重点是建立“太空农场”,为载人航天飞行提供氧气及食物供给。

航天育种是指利用返回式航天器和高空气球等所能达到的空间环境对植物的诱变作用以产生有益变异,在地面选育新种质、新材料,培育新品种的农作物育种新技术。

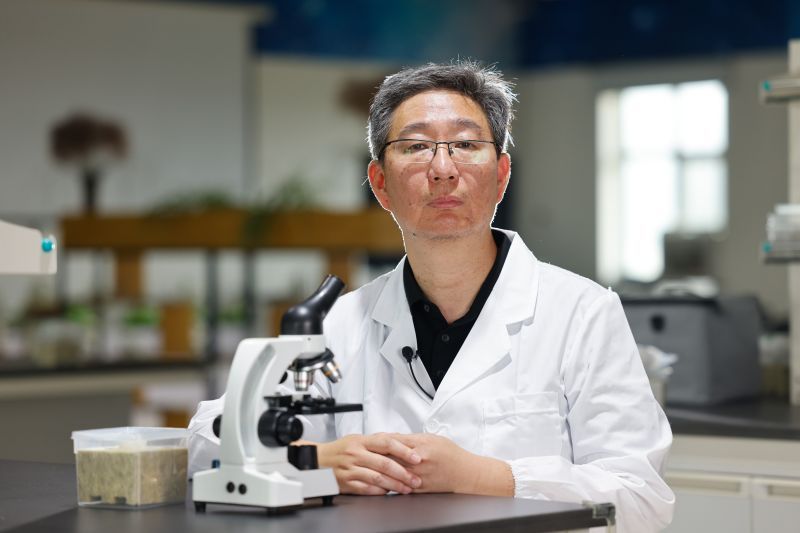

▲2024年7月2日拍摄的神舟绿鹏农业科技有限公司研发负责人李晶炤。(图片来自《欧洲时报》)

“我们的植物、动物和微生物有这么多丰富的类型,其实是地球环境下,累计变异、适者生存等共同推动和筛选的结果,但过程非常漫长。在空间环境下,植物材料需要适应新环境,新环境迫使它发生变异,且变异频率和幅度与地球上的相比大幅增加。”神舟绿鹏研发负责人李晶炤解释。

李晶炤表示,三十多年的实践经验证明,航天育种技术在种质资源创新,以及种业科技自立自强等方面发挥了重要作用。同时基于科技和社会发展,近些年航天育种的需求也在发生变化。李晶炤以水稻为例介绍:“许多课题研究从高产、抗病等育种目标,扩展到近些年的口感、品质,以及种植过程中降低人工成本等方向。”

根据中国载人航天官方网站2023年数据,载人航天工程自1992年立项实施以来,利用飞行任务开展的航天育种搭载实验3000余项,育成主粮审定品种240多个,蔬菜、水果、林草、花卉新品种400多个,创造直接经济效益逾3600亿元,年增产粮食约26亿公斤。

小小番茄如何“变”出N种口味

走在神舟绿鹏的种植大棚中能够看到,仅番茄就有上百个品种,有风味浓郁且含糖量高的航粉高糖,也有耐低温、连续坐果能力强的航红樱1号……

李晶炤介绍,经过遴选的航天搭载育种实验项目,既要符合科学研究价值,也需要满足国家经济和社会发展的重大需求。植物种子在“上过天”返回地面后,还经历了复杂筛选和研究过程。

▲2024年7月2日,工作人员展示经过航天育种培育出的辣椒种子。(图片来自《欧洲时报》)

“会与原种进行对照,分批进行萌发、种植等实验,通过第一代、第二代,乃至第四代的筛选和鉴定,对其产生的变异进行遗传学研究和分析……有时候会经历几年,甚至十几年的时间。”李晶炤说。

每一个“太空品种”都因其独特的特性,创造着不同的经济或社会价值。以辣椒为例,有鲜食的,有深加工制作成辣椒酱的,也有用于提取色素或辣素的,满足了不同需求。

瓜肉脆甜、糖度高的航西瓜5号,在进行种植推广时曾面临来自农户的担心,瓜皮很薄是否不便于运输。当农户了解到,该品种皮薄有韧性、耐裂耐运输,再亲眼看到瓜一个个被摘下来,从160米长大棚里拉出,送到收购处装车,全程基本没有裂瓜,收购价较普通西瓜高出3-5倍,心里更有谱了。

江西“太空莲”步入产业化

从实验室到产业化,航天育种有了更广阔的发展空间。

▲2024年7月2日,在温室大棚内,工作人员正在进行种植。(图片来自《欧洲时报》)

江西广昌有着上千年种植白莲的历史。从1994年起,广昌县白莲种子经过多次航天搭载,培育出太空莲系列品种,使白莲亩产量不断提高,同时由于太空莲新品种具有高蛋白、低脂肪、氨基酸含量丰富等品质特征,太空莲良种繁育基地在广昌“遍地开花”。当地以太空莲为核心的深加工产品也琳琅满目,比如莲藕粉、莲芯茶、莲子汁饮料、荷叶茶等。

▲2024年7月2日,神舟绿鹏农业科技有限公司研发负责人李晶炤在大棚内查看作物生长情况。(图片来自《欧洲时报》)

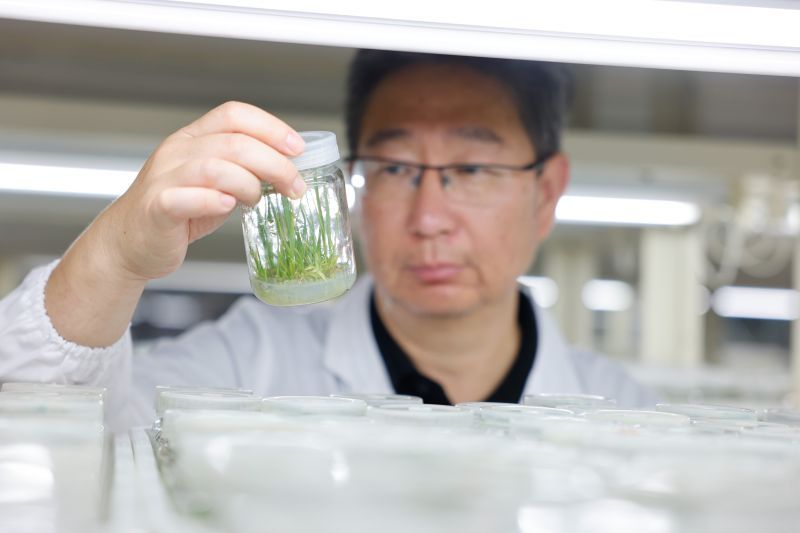

▲2024年7月2日,李晶炤在实验室内查看育苗实验进度。(图片来自《欧洲时报》)

李晶炤还提到,曾获得2012年度中国政府“友谊奖”、俄罗斯航天生命科学领域的重要专家——涅奇泰洛·加琳娜(Nechitaylo Galina)院士,也与其所在公司开展了学术交流和科技项目合作。中国航天科技快速发展,空间站的建成和应用,毫无疑问为中国的航天育种提供稳定的搭载资源,相关科学研究也将更加规范和规律。李晶炤对航天育种的未来充满期待。(完)

记者/林恩