作为一部世界上较早关于农业和手工业生产的综合性科技著作,《天工开物》17世纪就已传向世界,被称为“中国17世纪的工艺百科全书”。

由电影导演陆川跨界执导的舞剧《天工开物》正在全国巡演,所到之处一票难求。这部创新舞剧,让近400年前的古籍燃爆“复活”,不少网友看了惊呼:“表演精彩绝伦,传统文化魅力尽显无疑”。

舞剧《天工开物》与明朝宋应星所著《天工开物》同名,所演绎情景也为宋应星考察明朝科学技术并将中国智慧传播四海。这与该书的传播过程类似。作为一部世界上较早关于农业和手工业生产的综合性科技著作,《天工开物》17世纪就已传向世界,并系统总结了中国古代科技成果和经验,涵盖了农业、手工业、军事技术等多个领域,被称为“中国17世纪的工艺百科全书”。

1830年,赫赫有名的法国汉学家儒莲(Stanislas Aignan Julien)首先翻译了《天工开物》其中的一章——《丹青》。自此,他不断向西方介绍中国古代先民在农业和手工业方面的智慧。

据称,为了解中国桑蚕养殖的经验,法国工农业部门委托儒莲翻译中国桑蚕技术的有关典籍。于是,儒莲于1837年完成了《天工开物》养蚕部分及《授时通考·蚕桑门》的翻译工作,将译本命名为《桑蚕辑要》。达尔文亦阅读了儒莲的译著,并称之为权威性著作,他还把中国养蚕技术中的有关内容作为人工选择、生物进化的一个重要例证。

此后,儒莲的译作被转译成意大利文、德文、英文、俄文、希腊文和阿拉伯文等,广泛传播于欧、美、非三大洲。在全世界发行版本达16种之多,呈现了汉学翻译史上难得的盛景。

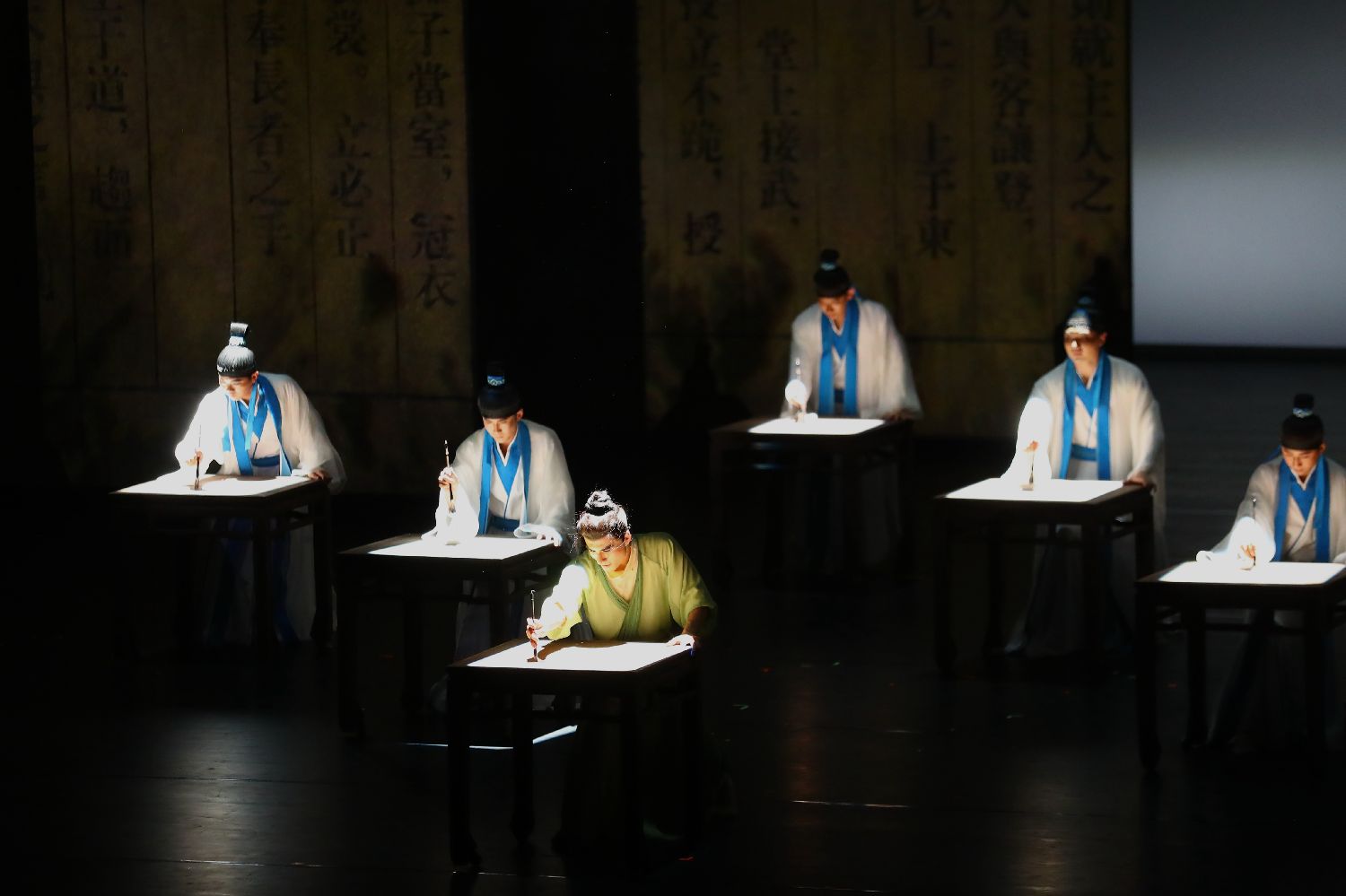

▲舞剧《天工开物》演出现场。(图片来自中新社)

▲舞剧《天工开物》演出现场。(图片来自中新社)

另外,在造纸技术方面,《天工开物》带给欧洲的影响也不容忽视。虽然从12世纪开始,欧洲人已经学会了造纸,但原料单一,产量稀少,难以应对18世纪后耗纸量激增的状况。1840年,儒莲将《天工开物》造纸章译成法文并刊登于《科学院院报》。其中提到以野生树皮纤维、竹类及草类纤维多种原料代替原本欧洲造纸业的主要原料破布,还可用各种原料混合制浆。法、英、德等国以儒莲所介绍的原料成功造成了纸,渡过了原料和产量稀少的危机。

在巴尔扎克《人间喜剧》名篇《幻灭》中,就描述了这样一副场景:主人公大卫·赛夏在中国造纸术启发下试图改变造纸原料。文中赛夏说:“由于原料关系,中国纸一开始就胜过我们的纸。葛罗齐埃神甫藏着一部专讲造纸技术的中国书,附有不少图解,说明全部制造过程;他给我们看纸坊里堆着的大批竹竿,图画得很细。”

巴尔扎克写下的,正是对欧洲人在《天工开物》中寻找新造纸原料的生动描述。(完)

综合中新社、新华社、《学习时报》等