佛教于诞生初期(公元前6世纪至公元1世纪)并无造像传统,佛像的产生源于文化碰撞。

公元5世纪,北凉初兴之际的一个午后,祁连山南麓的黄羊河畔,一位君主驻马而立。望着脚下碧水蜿蜒,眼前崖壁陡峭形如通天云梯,一个念头在他心中迸发:僻静幽深的河崖正是禅修观影的佳处,莫不如在此开凿石窟,既成禅修圣地,亦可安邦定国。

这位君主便是北凉政权的建立者沮渠蒙逊。这位以铁骑横扫河西走廊的匈奴枭雄,此刻凝神于佛教禅修的玄妙——佛教“观像止念”的教义与眼前的山水之境浑然相融。

(一)他为何要在这里修凿石窟

自丝绸之路开通以来,河西走廊就成为西域与中原文化交流的咽喉要道。发轫于古印度的佛教文化与艺术传至河西走廊后,经历本土化转型,最终植根华夏。东晋十六国时期,河西走廊迎来佛教发展的黄金时代,当时寺刹林立,译经大兴。

▲沮渠蒙逊(图片来源:甘肃省文物考古研究所)

公元412年冬,北凉雄主沮渠蒙逊攻克河西腹心之地姑臧(今甘肃武威凉州区),并在此建都,称“河西王”。经过九载运筹,421年他西征敦煌,灭西凉政权,一统河西走廊。这位枭雄,恰如《晋书》所载:“博涉群史,颇晓天文,雄杰有英略,滑稽善权变”。

王权既固,蒙逊将目光转向姑臧南境的天梯山。他深谙“观像止念”的佛理,洞悉水畔崖窟乃禅修圣域,更悟都城寺塔难敌岁月,唯苍崖峻岭可存佛法永恒,遂敕令于凉州南百里凿山建窟。

此令既出,天梯山崖壁间斧凿声此起彼伏。蒙逊此举背后,蕴藏三重深意。

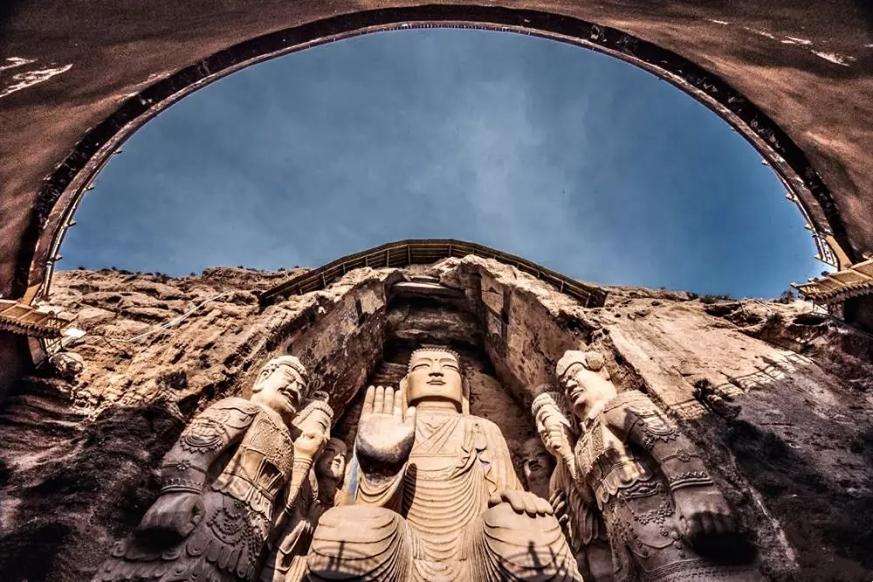

▲天梯山石窟全景(图片来源:天梯山石窟保护研究所)

一为安邦。蒙逊深知乱世中精神信仰的凝聚之力,遂以佛教整合各族群:迁都姑臧后,他广建佛寺、礼遇高僧,使鲜卑、汉、匈奴百姓渐趋归心,佛教成为维系河西走廊多民族共存的精神纽带。

二为尽孝。《法苑珠林·敬佛》载,蒙逊“为母造六丈六石像在于山寺,素所敬重”,《高僧传·昙无谶传》佐证了丈六石像,融儒家孝道于佛教造像。

▲天梯山石窟(图片来源:甘肃省博物馆)

三为迎合文化转型。甘肃武威一带的凉州作为魏晋至十六国时期河西走廊的政治、经济与文化中枢,依托丝路咽喉要冲与五凉政权崇佛国策,渐成佛教中国化的重要枢纽。《魏书·释老志》称:“凉州自张轨(前凉奠基者)之后,世信佛教。”

凉州的佛经翻译由来已久。西晋竺法护于此译经,开汉传大乘佛教之先;东晋道安弟子慧远、僧肇等承凉州佛学之脉,融通南北;鸠摩罗什羁居凉州十七载(385-401年),精研汉文和梵文,为长安译经奠基;北凉时昙无谶(421年抵姑臧)译《大般涅槃经》,开启中原佛性论思潮。

▲殿塔互映的武威鸠摩罗什寺(图片来源:武威鸠摩罗什寺)

蒙逊入主前,凉州已是梵呗绕城、经幢林立之佛国圣地,成为长安之外的译经圣地与佛教艺术中心。在河畔山崖间开凿出来的佛窟,成为凉州佛教文化交融转型的具象载体。

(二)将河西走廊变成石窟走廊

事实上,佛教于诞生初期(公元前6世纪至公元1世纪)并无造像传统,佛像的产生源于文化碰撞。

▲造像艺术诞生,依据常青《中国石窟简史》梳理。(图片来源:作者供图)

容纳佛教造像的石窟源于公元前3世纪古印度孔雀王朝的苦修窟。佛教吸收此形式后分化为两类:供集体绕塔礼拜的塔堂窟(支提窟)和供僧人生活禅修的僧房窟(毗诃罗窟)。

二者构成了一个完整的佛教寺院单元:多座僧房窟环绕一座塔堂窟,僧侣平日独居禅修,集体礼拜时汇聚于塔堂窟。

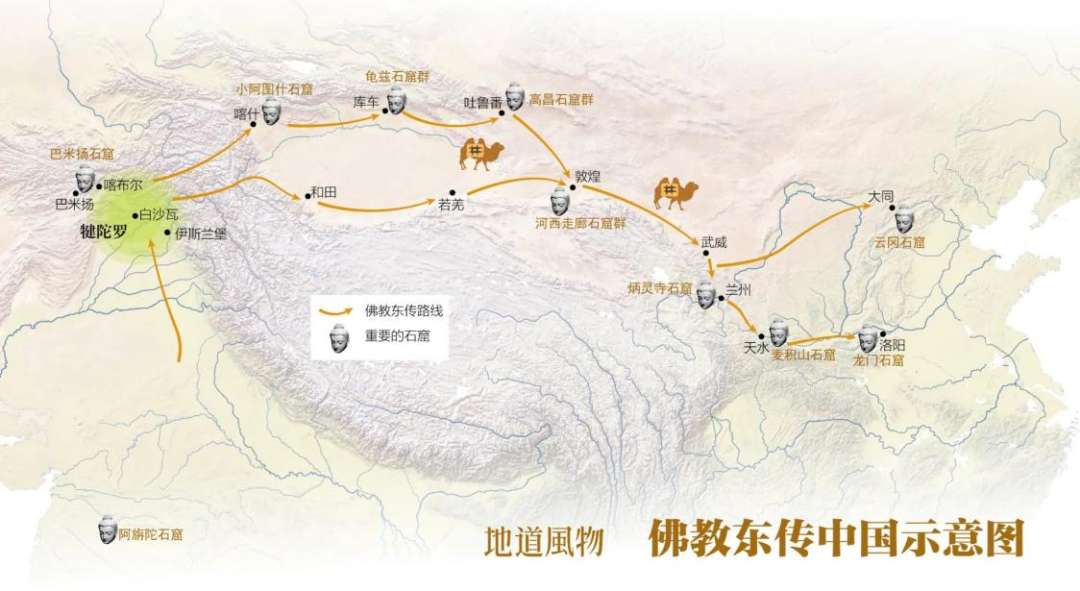

▲佛教东传中国示意图(图片来源:地道风物制图/王跃)

凉州并非佛教石窟艺术进入中华大地的第一站。东汉至两晋(公元1—4世纪)时,塔里木盆地南缘的鄯善(若羌)、于阗(和田)成为西域最早的佛国。但他们仅修建起地面佛寺,未形成成熟的石窟模式。直至公元3世纪,龟兹(今库车—拜城一带)开凿的石窟群标志着中国石窟艺术实践的开端。早于敦煌莫高窟约百年的克孜尔石窟就是其中的代表。

到公元3世纪后,河西地区石窟开凿之风渐起;至5世纪北凉时期,随着“重禅定,多禅僧”理念的勃兴,敦煌莫高窟、酒泉文殊山等石窟相继涌现。

河西石窟群中最具代表性的当属蒙逊所凿的天梯山石窟。但因其地处丝路要冲,迭遭战火,加之唐后史料失载,这座佛教中国化的里程碑湮没于历史中。

(三)石窟在这里改头换面

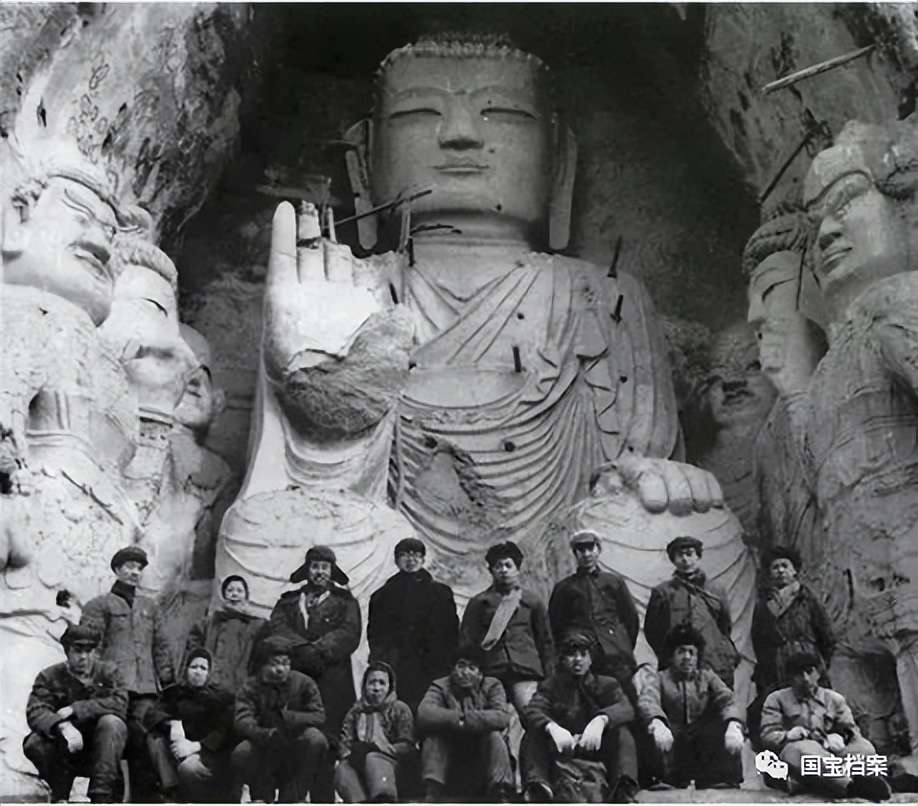

1959年在修建黄羊河水库的过程中,首次启动了中国石窟整体搬迁工程。在沉寂黄羊河畔数世纪后,天梯山石窟这座河西走廊的“石窟鼻祖”,终在斧凿声中重见天日。其中发现的北凉壁画与洞窟遗迹,实证天梯山石窟即唐代后于史册中失载的凉州石窟。

▲常书鸿带领的天梯山石窟勘察搬迁工作队于天梯山13窟大佛前合影(图片来源:国宝档案微信公众号)

北凉菩萨造像深具“胡貌汉韵”特质:高鼻深目,衣袂与神姿又透汉风雅致。技法交融尤彰:衣纹以印度“凹凸晕染法”塑肌理之韧,衣带则以中式线描勾连婉转;形制创新更显中西美学交融:中心塔柱仿印度覆钵式,顶部为汉式斗拱飞檐,恰合“佛像衣冠,胡汉相杂”之论。

▲武威天梯山第4窟中心柱右壁下层龛外彩绘菩萨像。(图片来源:甘肃省博物馆)

天梯山石窟艺术鲜明的融合性特质表现为:承古印度及龟兹造像传统,融犍陀罗艺术的西域风骨、秣菟罗艺术的纹饰风格,又融汉地传统技法,堪称丝路文明交融范本。

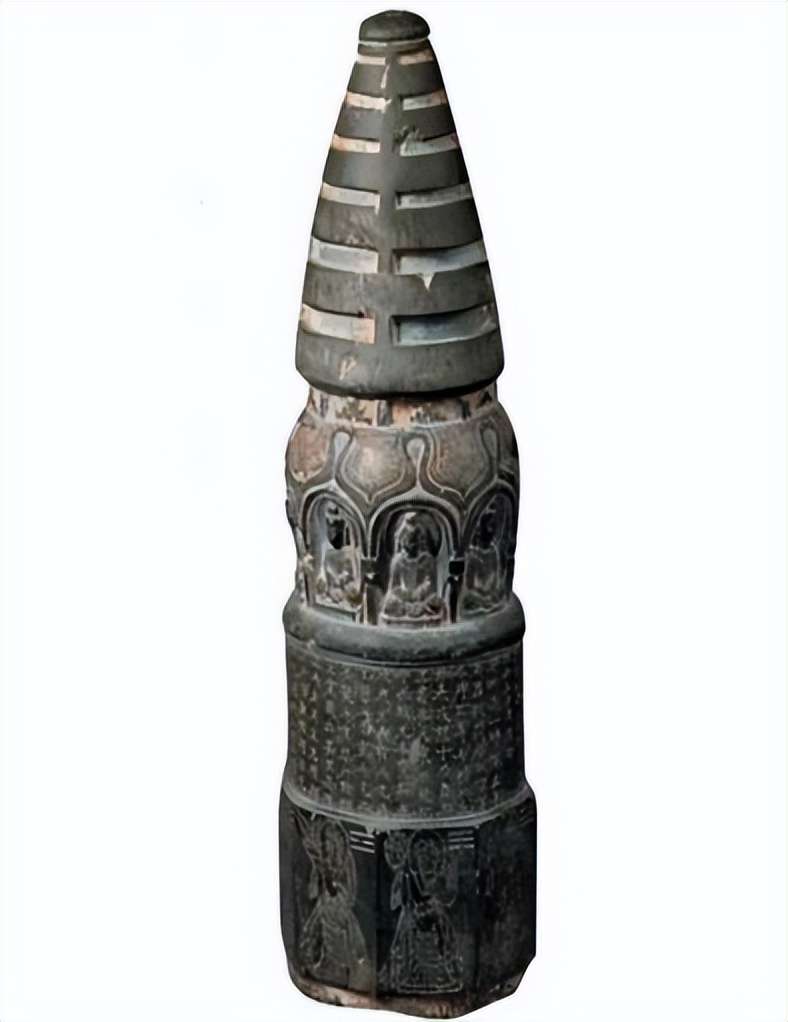

这种造像风格又迅速扩展至整个河西走廊。酒泉出土的北凉承玄元年(428年)高善穆造像塔(中国现存最早仿印度覆钵塔实例),其塔身铭文“为父母报恩”,融儒家孝道于佛教,塔基镌刻八卦、北斗(道教符号),塔身浮雕七佛一弥勒(佛教主题),直观呈现儒释道文化符号共生,成为早期佛教中国化的又一典范。

▲酒泉高善穆石塔。(图片来源:甘肃省博物馆)

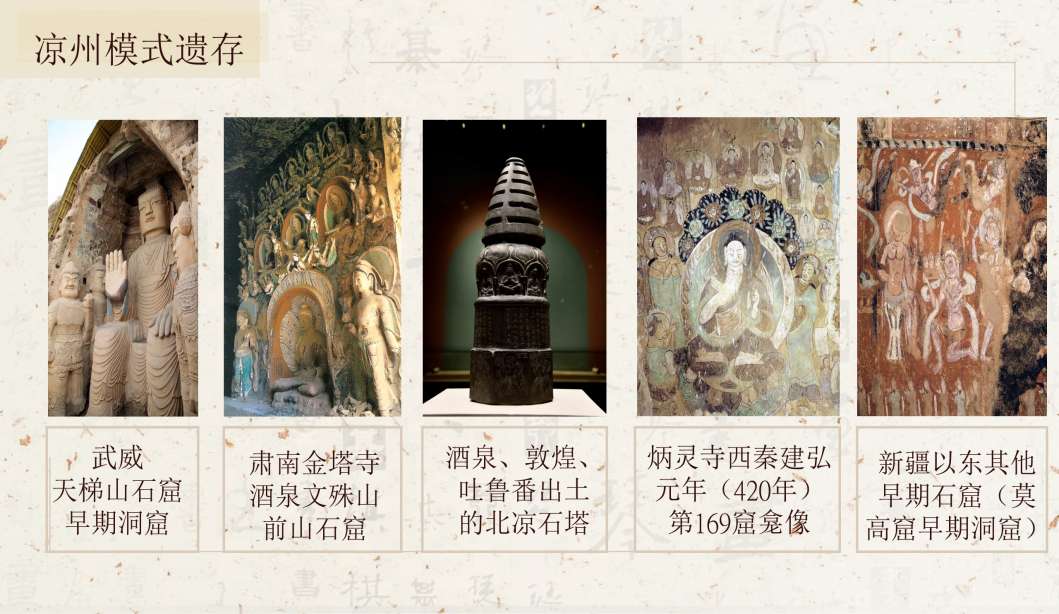

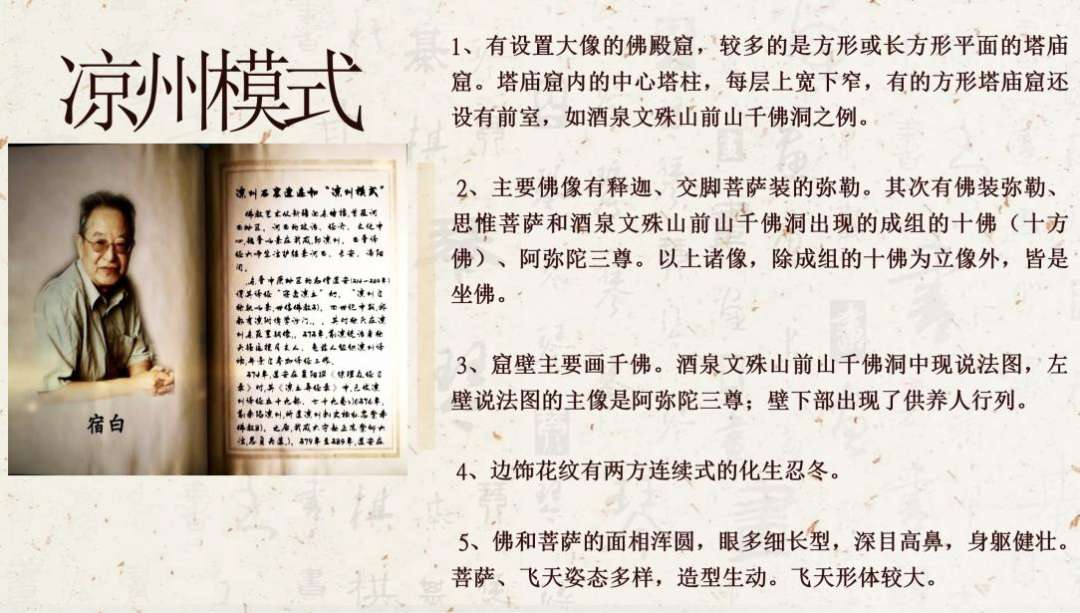

此类河西走廊的早期佛教石窟造像艺术,被我国著名考古学家宿白先生总结为“凉州模式”。他认为,“凉州模式”的核心遗存可分为两个阶段:早期以天梯山残存的遗迹、酒泉等地出土的北凉石塔和炳灵寺第一期龛像为代表;晚期则以肃南金塔寺、文殊山前山千佛洞和炳灵寺第二期龛像为代表。

▲宿白梳理的凉州模式五大特征。(图片来源:作者供图)

宿白还揭示,天梯山艺术实为云冈、龙门变革的母本与根基,其“石窟鼻祖”地位由此明确,成为我国石窟艺术研究的关键断代标尺。

可以说,作为中国石窟艺术源头的凉州模式,其诞生与河西走廊的地理、民族、文化交融密不可分,既铭刻早期佛教传播史节点,也勾勒出佛教艺术中国化的初生形貌。(完)

作者简介:马啸云,西北民族大学中华民族共同体学院博士研究生,西北民族大学社会发展与中国式现代化研究中心(甘肃高校新型智库)助理研究员。刘荣(通讯作者),西北民族大学中华民族共同体学院教授,博士生导师,西北民族大学社会发展与中国式现代化研究中心(甘肃高校新型智库)研究员。