7月5日,北京夜空忽现神秘光轮。如巨大涟漪荡漾于厚重云幕,引得网络鼎沸,而类似的“异象”横亘古今、流转不息。

7月5日,北京夜空忽现神秘光轮。如巨大涟漪荡漾于厚重云幕,引得网络鼎沸。气象专家做出解释:由于当天阴天云层较厚,反射率高,地面光线照向空中打在云上,便造成了此种现象。

▲北京夜空上的“光轮”(图片来源:江南都市报)

类似的“异象”历史并非没有先例——公元三一八年,《资治通鉴》载:“十一月,乙卯,日夜出,高三丈。”太阳出于夜间,且高只有三丈。若在今日恐引发幽浮联想;但在古代,实在惶惑难解。

史海钩沉,比这更诡谲的天象层出不穷,我们摘录两则:

雷,日如紫,五星逆行,守太微,月贯天庭中。(公元前一四一年)

这俨然是一幅科幻剧的图景:惊雷炸裂,紫日悬于中天,五大行星调头逆行,月亮横穿天际。

夏四月,壬午,太白昼见,民有仰视之者,为逻卒所执,史弘肇腰斩之。

金星在白天出现本就不可思议。更荒唐的是,好奇抬头看的百姓,转眼成了刀下亡魂。

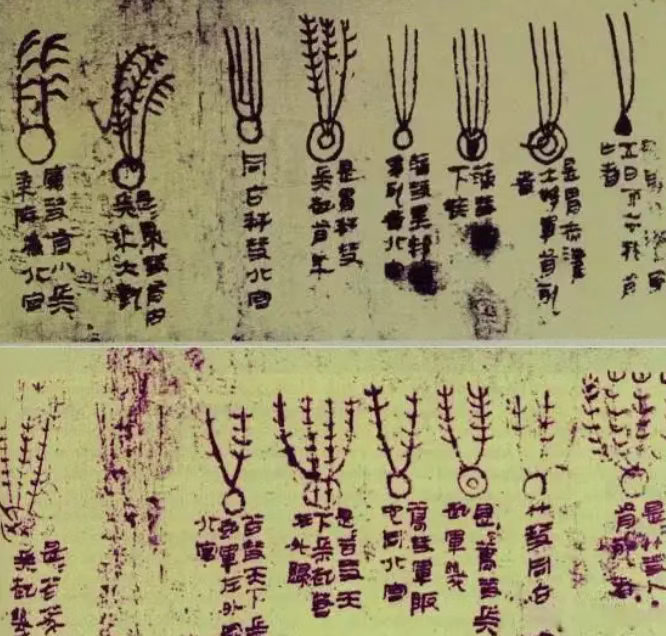

▲马王堆出土帛书彗星图(图片来源:青岛晚报)

这些天象或是宇宙真实的流变,古人不能解释;或是钦天监们的“另类”谏章,借苍穹规训帝王。但无论如何,天象异动,对古人重逾千钧,史官朱笔更是一丝不苟。

那横亘古今、流转不息的灿烂星汉,对屏息凝望它的中国先民而言,究竟是什么?

01 星空:生存的罗盘

对于世界各地文明来说,天文学都堪称第一门学问。

原因说来也简单,在农业文明尚未萌发的漫长岁月里,人类先民以采集狩猎为生。他们发达的汗腺赋予其非凡的耐力,能在旷野中长途奔袭猎物。然而,这卓越的能力也暗藏凶险——追逐过远,便迷失于苍茫大地。

因此,辨明方位、找到归途,成为远古人类性命攸关的课题。

要想辨别方向,惟一的方法是观天。白昼,太阳是航标;长夜,星辰是明灯。

地球永不停歇地自转,苍穹随之流转不息。想寻觅一颗始终坚定指向不变方向的星辰,除非这颗星恰好在地轴的延长线上。

好在北极星便是如此,中国古代称其为紫微星。然其星光暗淡,常隐于夜幕,肉眼难以辨别。幸有天穹之上,七颗耀星勾勒出巨勺轮廓可以指示北极星,我们称之为北斗七星。

中国文化中将“北斗”推崇至与泰山同辉的地位,正是源于此意:在迷失方位关乎生死存亡的时刻,北斗,是古人夜行中最可靠的生命罗盘。

既然北斗如此重要,为何其他文明没有“天上星星参北斗”的崇拜?奥秘藏在仰望星空的角度——地域不同,视域不同,所见苍穹也不相同。

例如环地中海地区,北斗被称为大熊座(UMa),一年中足有三季沉入地平线之下,难以担当导航重任。

而在西方星象学中,呈“W”形的仙后座(Cas)才是指示北极星的天然路标,因其位置醒目且终年可见。

在甲骨文诞生之前,华夏人文始祖伏羲所创的先天八卦方位图,其实就是中国先民认知宇宙苍穹的原始星图。

中国地处北半球,白昼天光最盛处为南方,故南方为乾卦,象征天。与其相对的北方坤卦,则代表大地(注:中国远古地图方位上南下北左东右西)。东方离卦属火,化身太阳;西方坎卦属水,指代月亮。

▲伏羲先天八卦图(AI制图)

早期的易,可能就是中国先民用天象指示的空间方位的图示。《说文解字》直接解释“易”为“日月为易,象阴阳也”,印证其发端于古人对宇宙的凝望。直至河图洛书,更是将浩瀚星河纳入《易经》数理,排布出来的天象缩略图。

孔子曾喟叹:“作《易》者,其有忧患乎?”这声追问,恰恰揭示了《易》的诞生土壤——先民面临困惑,面临麻烦,因此寻求答案。它昭示了早期天文学的本相:无关浪漫瑰丽玄想,亦非追究终极哲思,而是为了生存寻求解决之道。

这贯穿始终的求索证明:中国先民的天文之火,最初是为了照亮生存的迷途,却也因此开启了探索宇宙本质的漫漫长路。

然而,辨明方位、绘制星图,毕竟非探索的终点。文章开头史册中令人费解的“太白昼见”“五星逆行”,如同悬于苍穹的巨大问号。

对日月星辰为何如此运行的朴素好奇,更在心底悄然滋长。生存的罗盘已然铸就,但先民的目光,已投向更深的宇宙之谜——他们渴望理解这浩瀚星空的真实秩序与运行法则。正是这份源自观察与困惑的驱动力,推动着中国天文学即将迎来一次划时代的理性飞跃。

02 星轨:科学的起源

中国天文学从玄学迈向科学理性,转折点在东汉。

文明诞生之前,人们的世界观高度相似——目之所及、足迹能至,便是整个世界的边界。在这片天地中环视四周,天空如穹顶笼罩大地,因此盖天说成为各文明不约而同形成的共同认知。

▲早期人们认为天空是穹隆,大地是平板(图片来源:电视剧《三国演义》剧照)

到公元二世纪,东西方几乎同步迎来宇宙观的飞跃:“浑天说”与“地心说”相继诞生,二者内核惊人相似——都以大地为宇宙中心,日月星辰环绕运行。张衡创立浑天说,比托勒密集地心说之大成,尚早十二年。

今天人们常将地心说与日心说对立,使其背负了守旧之名。提及它,人们总联想起哥白尼的落寞、布鲁诺的烈火与伽利略的审判。但在地心说诞生的时代,这套体系,却是人类首次以精密模型描绘宇宙的伟大尝试。

回溯两千年前,浑天说与地心说,实为最契合当时认知水平、逻辑最为自洽的宇宙观模型。诚然,古希腊的阿里斯塔克曾如孤光一闪提出日心说,却迅速湮没无闻。其根本症结,在于二世纪孱弱的信息量,根本无力支撑日心说的构想。

如果日心说成立,即意味着地球一直绕日运动——今日我们知晓,地球公转每天狂奔约365万公里,每秒疾掠近30公里!横亘在古人面前的是两个无法回答的诘问:

在没有惯性力学说的时代,何以解释人纵身跃起,竟能落回原地,而非摔在数十公里外的荒野?

在没有光行差/恒星视差理论的时代,何以理解地球狂奔不息,而漫天恒星却能在穹顶之上纹丝不动?

这两座理论大山,以及当时远未达到的观测精度(恒星视差微小至极),共同构筑了当年日心说无法自洽的天堑。

因此,站在两千年前的时空坐标上审视,浑天说与地心说,无疑是彼时最科学、最理性的宇宙观模型。我们切不可因后世日心说的确立,便轻率否定先贤智慧的合理性——认知的疆域,本由时代赋予的信息量所决定。

正像以今天来看,哥白尼的日心体系同样谬误颇多:太阳非宇宙中心,星辰轨道亦非正圆(实为椭圆)。理解科学步履的艰难与局限,方显其演进之壮阔。

继张衡铸就浑天伟业之后,宋元时期,中国天文学再攀高峰。这是一个农业精耕的时代,也是海上丝路风帆竞发的时代。远洋贸易的空前需求,与农耕文明的精准计时渴望,共同构成了推动天文学腾飞的双翼。

以郭守敬为代表的天文巨匠,将这一时期的成就推向了顶点。其编定的《授时历》,精准测定地球公转一周为365.2425天——与现代公历的误差,竟微乎其微至25秒。这一数据,不仅远超同时代的西方同类研究,更以近三百年的领先优势,傲然屹立于人类探索宇宙的星图之上。

那些断言“中国古代无科学”的论调,在浑仪的精妙刻度前,在《授时历》的准确无误前,在张衡、郭守敬们仰望星空的深邃目光前,显得苍白无力。

中国先民对宇宙的求索,从未止息于占卜与玄想。从甲骨裂纹中对星位的揣摩,到青铜浑天仪对寰宇的模拟,再到郭守敬以惊世精度丈量星辰的轨迹——这贯穿数千年的理性火炬,是中华文明献给全人类的科学史诗。

今天,“嫦娥”翩然探访月宫,“鹊桥”悄然沟通星河,“天问”毅然远征荧惑……这并非无根之木,无源之水。它们是那古老星图上的延伸,是深植于文化血脉中的探索精神。

头顶的星空,曾指引我们先民走出蒙昧的荒野;而未来,它也必将引领我们这艘承载着古老智慧与崭新梦想的方舟,驶向远方——那苍茫的宇宙,承载着中华文明数千年仰望的星河之梦,也铺展着人类未来共同的无垠栖居。(完)

作者/黄也