能够解码商代基因的,是镌刻在龟甲兽骨上的文字。虽然它们没有青铜器的雄浑厚重,但却记录了商人往事的各种鲜活细节。

北京大运河博物馆的“看·见殷商”特展持续展出,300余件(套)古老斑驳的青铜器、玉器、陶器和甲骨,向世人展开一幅诡谲壮丽的文明长卷,吸引无数海内外游客,前往这幅图景驻足沉思。

大众一般是通过文学著作《封神演义》和相关影视作品去想象商朝,殊不知这部诞生于明代的小说,是将当时的社会背景与伦理观念投射到两三千年前。即便是太史公笔下的《殷本纪》,距离商周鼎革也已是往事越千年,隔了一面经过周朝人浓墨重彩涂抹的滤镜。

因此,真正能够解码商代基因的,是镌刻在龟甲兽骨上的文字。虽然它们没有青铜器的雄浑厚重,但却记录了商人往事的各种鲜活细节。它们既可谓是中国最早的“微博”,又堪称商代社会的百科全书,将殷商——这个阴森又辉煌、真实又复杂的王朝景象向我们娓娓道来。

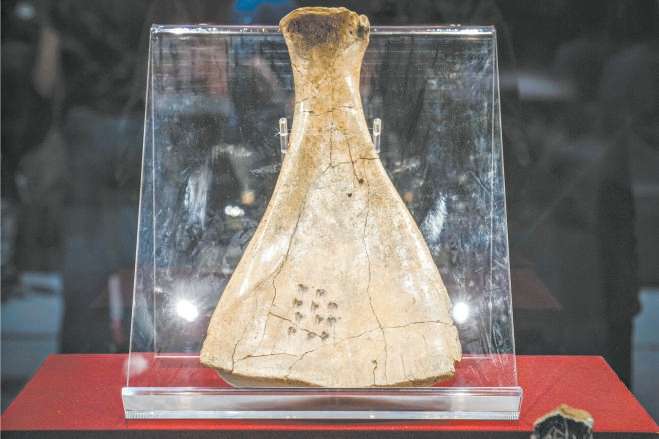

▲“看·见殷商”展出的甲骨

▲“看·见殷商”展出的甲骨

外服

诸侯联盟的间接治理

在《封神演义》中,商王朝由商王国和八百诸侯国组成。商纣王既是商王国的国王,又是商王朝的天子。纣王有姜皇后、黄妃、杨妃等嫔妃,又有殷郊、殷洪、武庚等皇子。商王国的都城是朝歌,中央的高级官员有太师闻仲、首相商容、亚相比干、镇国武成王黄飞虎等人,以下有上大夫、中大夫、下大夫等若干人,姜子牙就曾担任下大夫。此外,还有包括比干在内的七王子,除了比干外,其他六人似乎没有具体职权。

商王国的地方,分为道、州、府、县、镇等行政区划,都直辖于中央。比如,斩了土行孙的张奎,是渑池县守将。在商王国通往诸侯国的道路上,还设置了若干个关卡。比如,哪吒的父亲李靖,就是陈塘关的总兵。姜子牙进军伐纣的路上,先后经过了汜水关、界牌关等关卡。关卡之外则是八百诸侯国,八百诸侯首领都称“侯”,比如冀州侯苏护;商王国每一方平均分布两百诸侯国,两百诸侯国之上又设置一个“伯侯”来统领,比如西伯侯就是姬昌。《封神演义》中的纣王,与后世皇帝的相似程度很高。

不过,仔细从甲骨文来解读,就会发现一个和《封神演义》完全不一样的商王国。

在西周初年的文献《尚书·酒诰》中,提到商朝拥有“内服”和“外服”,即“越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工,越百姓、里居”。

服,就是服事的意思。所谓内服,简单来说是商王直接统治的王畿地区;外服是商族以外的附属国。

内服和外服的区别,一方面是他们是否在王都任职,另一方面是他们与商王关系的亲疏。内服和外服不同于后世中央和地方的关系。内、外服官员其实都有自己的封地,也都有一定的独立性。而商王真正能直接统治的,实际上就只有国都“大邑商”一处。

《酒诰》中说商朝外服有“侯、甸、男、卫、邦伯”。从甲骨文看,侯、甸、男、卫和邦伯都存在。

“侯”是商朝最重要的外服职官。西晋学者孔晁注解:“侯,为王斥候也。”意思是说,“侯”是为国王进行侦察的军人。甲骨文的“侯”字像射箭的靶子,引申为驻守边地的武官。有一片甲骨文说“王来征人方,在攸侯喜鄙永”,意思就是说商王前往讨伐人方部族,停留在攸地侯服长官喜所辖的边鄙永地。甲骨文中有“崇侯”的记载,《史记》中出现了陷害周文王的崇侯虎,《封神演义》又把他改编为“北伯侯崇侯虎”,其实在甲骨文中“崇侯”就是侯,不是什么北伯侯。

“甸”就是“田”。孔晁注解:“甸,田也,治田又入谷也。”其意是说“田”是为商王种植粮食的官员。先秦时期都是兵、农合一的,所以甸服本身也是一支武装力量。有一片甲骨文说“比多田于多伯,征盂方伯炎”,意思就是说商王联合多位田服长官和多位方国首领,去进攻盂方的首领炎。

“男”就是“任”。孔晁注解:“男,任也,任王事。”男服为商王承担某些职事。

“卫,为王捍卫也。”甲骨文的“卫”从行从止从方,表示人在四方道路上驻守保卫方国,引申为负责防卫的武官。有一片甲骨文说“多马、卫从北”,意思是多马和卫服要不要往北作战。

除此之外,外服还可能包括“犬”和“牧”。犬服承担田猎的职责,有一片甲骨文说“犬来告有鹿,王往逐”,意思是犬服来报告,某地出现了鹿,商王是否去追逐?牧服承担畜牧的职责,有一片甲骨文说“牧匄(gài)人,令遘以□”,意思是牧服匄向商王请求增加人手,命令遘将这些人带到某地。“男、卫、犬、牧”等外服职官都有军事职能,平时也从事农业活动。

甲骨文的“邦伯”严格说不算外服,他们与商王国关系松散,时服时叛,双方关系比较平等。“邦伯”又作“方伯”,也称为“伯”。甲骨文中常常把部族称为“方”,前文提到的“人方”(“王来征人方”),“方伯”(“征盂方伯炎”)就是方国首领。可见,甲骨文中的“伯”和“侯”是两种不同的身份。周代有了“侯伯”一词,这里的“伯”为排行老大的意思,“侯伯”即为诸侯之长。《封神演义》又把“侯伯”称作了“伯侯”,所以弄出了西伯侯姬昌的称呼,而商代应该叫周方伯昌才对。

内服

王畿中枢的直接统治

《酒诰》说商朝内服有“百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工、百姓、里居”,介绍得比较笼统。大概“百僚”指的是众多的官署;“庶尹”指的就是官署的长官,甲骨文称“多尹”;“亚”指次官;“服”指的是指挥具体职事的职官;“宗工”指王室宗正;“百姓”指各族族长,甲骨文称“多生”;“里君(居)”指兼任地域长官的族长。具体官职要更复杂一些。

甲骨文中没有“相”这一职务,地位比较高的职官是“尹”,经常参与政事谋划。甲骨文的“尹”像用手拿着物品的形状,引申为行政官员,也写作“君”,或称“卿事”。最著名的“尹”就是文献中商汤的名臣伊尹。有一片甲骨文说“至伊尹,用一牛”,意思就是用一头牛作祭品去致敬给伊尹。除了“伊尹”还有“黄尹”,有一片甲骨文说“侑于黄尹十伐、十牛”,意思就是要用十个砍了头的奴隶和十头牛来侑祭(祭祀的一种,“侑”音“又”)黄尹。黄尹地位如此崇高,有说就是伊尹的别名。

后世“太宰”“太师”这种高级官员,在甲骨文中也没有出现。“宰”“师”倒是有,但不是高级官员。甲骨文的“宰”字像是房屋下拿着宰割工具,可能是内廷负责后勤的官员,但后来逐渐承担外朝事务。

中国国家博物馆有一件“宰丰骨”,上面写“王田于麦麓,获商戠兕,王赐宰丰,寝小□贶”,意思就是商王在麦地山脚下田猎,擒获了商王国特异的犀牛,商王将骨柶(商代用于记事或礼仪的骨制用具,“柶”音“四”)赐给宰丰,让寝官小某转交。“寝”应该是内廷负责寝宫的官员。

“师”是军队、师旅的意思,引申为武官。商王武丁时有个师般,深受武丁信任。有一片甲骨文说“呼师般取逸自敦”,意思就是命令师般去抓捕从敦地逃亡的奴隶。

武官可能还有“史”“亚”“马”“射”“戍”等。

甲骨文的“史”像是手上拿着一种工具,有说是捕猎、抵抗的工具。后世“事”“使”“吏”等字都由“史”字分化而出。有一片甲骨文说“方其捷我史”“方弗捷我史”,意思是占卜方方(一个叫方的方国)是否会击败我们的史官。甲骨文还有“大史”“小史”“右史”,应该主要是祭祀、占卜职能,可见史官的职掌比较广泛。

最著名的“亚”就是亚丑钺的主人亚丑,这里”亚“的意思是军职。

“马”就是管理马匹的官员,前文提到“多马”和“卫”一起作战(“多马、卫从北”)。甲骨文的“射”字像弓矢在弓弦上,引申为管理射箭的职官。有一片甲骨文说“射□以羌用自上甲,惠甲戌”,意思就是说射某在甲戌日,用羌方人牲来献祭上甲及之后的商王。

甲骨文的“戍”像人在兵戈之下,本义是防守,引申为负责防守的职官。有一片甲骨文说“勿令戍,其悔,弗捷”,意思就是说:不要命令戍了,将会后悔的,他没有战胜敌人吧?

“贞”“卜”是非常重要的职官,商朝神权政治色彩浓厚,负责占卜和贞问的官员就是卜人、贞人,他们能够通过甲骨文与神灵沟通,所以地位举足轻重。有一片甲骨文说“宾贞,呼妇好侑于妣癸”,“宾”就是主持这次占卜贞问的贞人。据统计,武丁时期的贞人有70多个,但是到帝乙和帝辛(纣王)时就只有6个了,占卜由贞人主持变成了商王亲自主持。这反映了王权的加强、神权的萎缩。

比较重要的职官,还有“作册”“小臣”。“作册”记录商王言行,类似后世史官。“小臣”是商王的近臣。甲骨文的“臣”字像竖起的眼睛,可以表示奴隶也可以表示官员。文献中伊尹也被称为“小臣”。小臣被商王派出去管理各方面事务,有管理农事的“小耤臣”,管理马匹的“马小臣”,管理丘陵的“小丘臣”等。有一片甲骨文说“惠小臣令众黍”,意思就是命令小臣带领众人种黍。另外还有负责手工生产的“工”、储藏物品的“宁”、歌舞音乐的“万”等职官。

最后要说的就是一种特殊职官——妇。甲骨文中的“妇某”,一般都是商王的配偶。比如著名的“妇好”又叫“司母辛”,“司母(妇司)”表示她王后的身份。前文提到的“呼妇好侑于妣癸”,意思就是命令妇好用奴隶向祖先神妣癸进行侑祭。还有一片甲骨文说“登妇好三千,登旅万”,就是为妇好征集三千人,为军队征集一万人去作战。妇妌、妇好广泛参与政治与军事活动,与后世的后宫嫔妃大相径庭。(完)

作者/林屋公子