谷纹是农耕文明发展的产物,寄托着人们对丰收的渴望。

农耕文化中的秋分,是金灿灿、黄澄澄、香喷喷的。正如宋代诗人孔平仲在《禾熟》中所说:“百里西风禾黍香,鸣泉落窦谷登场。”田地里,作物低垂,以饱满丰硕的果实,向农人和大地致敬。这份丰衣足食的喜悦,也以纹饰的形式铭刻在古人日常使用的器物与随葬品上,寓意吉祥,祈福祝祷。

谷纹是农耕文明发展的产物,寄托着人们对丰收的渴望。战国柿蒂纹谷纹玻璃剑首,1953年出土于湖南长沙南门外东塘,现藏于湖南省博物馆。剑首呈圆饼状,米黄色,直径4.5厘米,厚0.5厘米。中心部位为两弦状圈纹围绕一枚谷粒纹,外饰单线勾勒的柿蒂纹,外圈有谷纹三周。柿蒂纹兴起于春秋战国、流行于汉代,因花纹形状像柿子分作四瓣的蒂而得名。柿子根固蒂厚,寓意坚固结实,一如坚韧强毅的农人,千百年来顺时而作,无论严寒酷暑。中国玻璃的起源可以追溯到西周时期,最初的玻璃制造受到西亚玻璃技术的影响,后逐步发展为独立制造。由于玻璃材质具有温润、半透明的特性,与玉器十分相似,古人会用玻璃制作仿玉礼器,这在玉矿资源相对不足的楚文化地区尤为常见。楚人好剑,有佩剑、赠剑、葬剑之俗,这件柿蒂纹谷纹玻璃剑首,对研究我国古代玻璃器源流和楚文化习俗都有重要意义。

▲战国柿蒂纹谷纹玻璃剑首。(图片来自《中国文化报》)

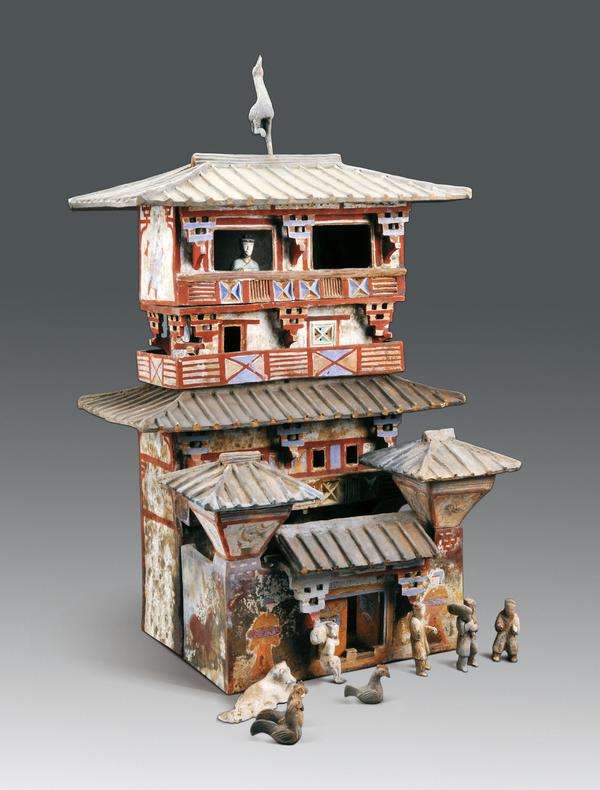

既能储粮又能居住,还有防御功能的住所,进一步诠释出古人心目中的五谷丰登、安居乐业。收藏于河南焦作市博物馆的汉代四层通体彩绘陶仓楼,系2009年出土于焦作白庄汉墓。其由院落、仓体、楼体组成,如“乐高”一样,各部分都可以拆卸组合。从下向上、从外向内看,一个农夫形象的陶俑背着重重的粮袋,正迈步走向院门口,其他3个陶俑则在院门右侧劳作,白色的看门犬、3只陶鸡闲适安逸,充满浓郁的生活气息。主楼一二层是一个整体粮仓,未设置门。再往上,窗前有一个坐俑、一个立俑,应是主人和侍者。庑殿式屋顶屋脊正中有一只单脚站立的朱雀,仰脖张嘴,向天长鸣。这一陶仓楼模型作为随葬器,展现了汉代庄园主的居住和生活场景。楼体彩绘主要使用朱红、白、紫、黑、黄(橘黄、土黄)、豆青6种颜色,朱红色的大量运用,体现了汉代对朱彩的崇尚。四层楼体背面绘有虎食女魃图:虎背饰虎皮纹,腹部为龙鳞花纹,肩生双翼,凸目怒睁,正俯首张口,欲吞噬仰倒的女子。据专家考证,女子为象征旱灾的女魃,该图像反映了汉代驱旱祈雨的观念。三层楼体背面绘有蛟龙出海图:紫色的龙身,黄褐色的龙首,肩部生翼,寓意风调雨顺。陶仓楼一二层仓体的背面,一棵朱红色的常青树寓意长寿,树上有6只青鸟——传说其为常伴仙人西王母的鸟,右侧是龙纹图案。作为我国目前已知唯一一座汉代通体彩绘陶仓楼,该模型具有重要的历史和艺术价值。

“洪范八政,食为政首。”解决好民众吃饭问题,是治国理政的头等大事。流行于三国和西晋时期的谷仓罐,由东汉的五联罐演变而来,有陶、瓷制品。北京故宫博物院收藏着一件三国时期的青釉堆塑谷仓罐,其作为当时的随葬用品,在秉持“事死如事生”观念的古代,成为见证“粮安天下”治理智慧的重要载体。谷仓上半部堆塑多种饰物,三层崇楼居中,一层两侧各有一条狗把门,楼檐之上有栖息的鸟和觅食的老鼠。崇楼两侧各立一亭阙,阙下有8位侍仆,各执不同乐器,正聚精会神地演奏乐曲。谷仓顶部堆塑5只相连的罐子,大罐居中,一鼠正从罐口爬出;四小罐分列大罐四角,周围簇拥着伸颈觅食的雀鸟。谷仓下半部为完整的青瓷罐形,罐肩部其他部位塑贴龟驮碑,碑上刻“永安三年时富且洋(祥)宜公卿多子孙寿命长千意(亿)万岁未见英(殃)”24字。龟的周围塑贴人物及鹿、猪、龟、鱼等动物,其间夹杂狗、鱼、龙等纹饰,另有“飞”“鹿”“句”“五种”等字样。这件谷仓罐以百鸟争食、牲畜满栏等题材的立体雕饰,展现了当年江南吴地庄园丰收的场景。

▲汉代四层通体彩绘陶仓楼。(图片来自《中国文化报》)

明清时期,五谷丰登纹饰被广泛用于官窑与民窑瓷器,成为农业立国思想的艺术化表达。其核心意象由稻、麦、黍、稷、豆五类谷物构成,辅以灯笼、蜜蜂等元素,寓意风调雨顺、仓廪充盈。北京故宫博物院收藏的清代粉彩葫芦万代五谷丰登纹渣斗,内绘粉彩缠枝葫芦纹,藤蔓相连,花果茂盛。据史料记载,此器为清同治年间专为皇帝大婚烧制的宫廷瓷器。葫芦,因谐音“福禄”,且果实累累,自古以来就被寄予福禄双全、子孙满堂的美好愿望。在清代,人们将五谷丰登纹与葫芦纹相结合,更添祥瑞。外壁黄地绘有相同葫芦纹,设四处圆形开光,内含宫灯、花瓶、如意、稻穗等,寓意平安如意、五谷丰登。开光内花瓶上饰以“囍”字,祈求子嗣繁衍、喜庆吉祥。整器设色鲜艳明丽,展现了清代晚期宫廷装饰的典型风格。渣斗又名奓斗、唾壶,起源于晋代,用于盛装唾吐物。如置于餐桌,盛载肉骨鱼刺等食物渣滓,小型者亦用于盛载茶渣,故也列于茶具之中。其造型源于青铜觚,形制多为喇叭口、高颈、鼓腹,瓷质最为常见,亦有银器、漆器、玻璃等材质。(完)(原标题:藏品上的五谷丰登)

作者/周小丽