谁从新发明中获益最多,是研发者还是使用者?对于将大量资金投入人工智能、绿色技术和芯片生产的投资者和政府来说,这个答案很重要。

美国《华尔街日报》网站7月24日发表题为《“买美国货”的政策有意义吗?答案对你的人工智能投资组合同样至关重要》的文章,作者为乔恩·辛德雷乌,全文主要内容编译如下:

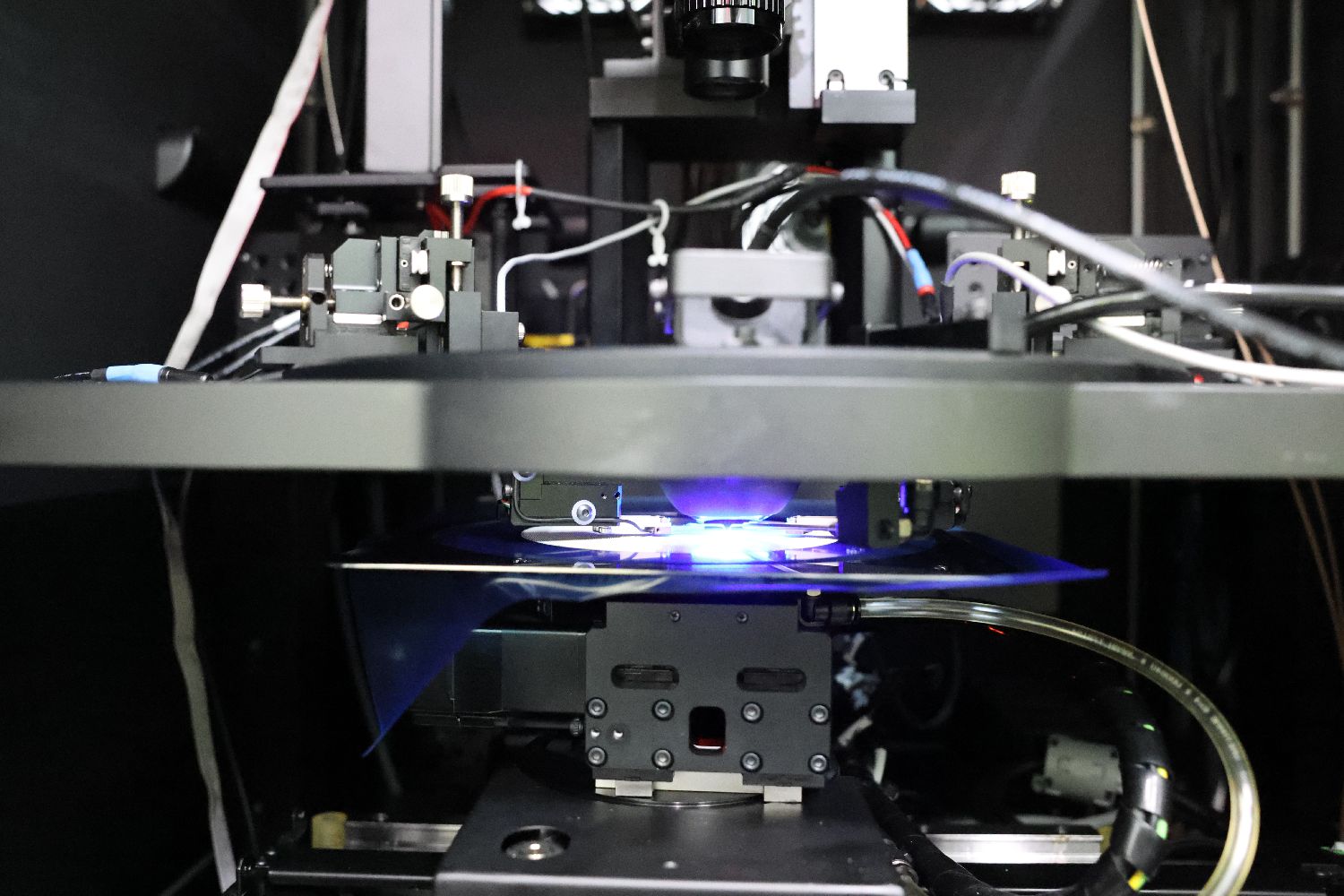

▲2023年5月16日,福建省福州高新技术产业开发区一芯片生产车间,自动化生产设备在生产芯片产品。(图片来自中新社)

▲2023年5月16日,福建省福州高新技术产业开发区一芯片生产车间,自动化生产设备在生产芯片产品。(图片来自中新社)

谁从新发明中获益最多,是研发者还是使用者?对于将大量资金投入人工智能、绿色技术和芯片生产的投资者和政府来说,这个答案很重要。

有些经济学家警告不要执迷于“制造东西”。他们指出,在20世纪90年代企业开始采用数字工具之前,这种工具在长达几十年的时间里对美国生产力的影响微乎其微。然而,广义上的技术研发也是世界上许多最成功的公司和经济体的支柱。

自初创公司开放人工智能研究中心去年推出ChatGPT以来,人们对生成式人工智能的热情推动了软件巨头和芯片制造商英伟达公司股票的上涨,并为聚焦人工智能的初创公司释放了资金。最近,股票投资者也开始打赌,这项技术将给那些在应用过程中具有先发优势的非科技公司带来回报。

瑞银集团分析师在5月份的报告中指出了潜在的赢家,如正在利用人工智能预测维修需求的飞机制造商空中客车公司,以及利用人工智能检测欺诈行为的信用卡网络威士信用卡公司和万事达卡公司。它们的股票表现优于潜在的输家。

一个与此相关的争论是西方政府最近转向产业政策的基础。拜登政府通过《通胀削减法案》和《芯片法案》调动了7000亿美元的补贴和投资,以此启动了一系列与半导体、电动汽车和可再生能源有关的工厂项目。5月份制造业建设支出同比涨幅高达77%。

批评者认为,重点应放在采用新技术上,而让贸易来决定由谁来制造。例如,总部位于华盛顿特区的彼得森国际经济研究所强调,本土生产往往效率低下,而且已经引发了外交争端。争端的另一方并不总是中国:欧盟对《通胀削减法案》有关“买美国货”的刺激措施表示担忧,尽管欧盟本身也在酝酿产业政策。该智库认为,归根结底,在个人电脑、光纤和网络服务方面,生产地在哪里并不重要。

▲2023年7月19日至21日,以“芯纽带,新未来”为主题的世界半导体大会暨南京国际半导体博览会在南京国际博览中心举行。本届博览会设有IC设计、封装测试、制造、设备与材料4大重点展区及人才专区,聚焦行业新市场、新产品、新技术,304家企业参展,参展参会约3.6万人次,促成半导体行业合作意向500多个。(图片来自中新社)

▲2023年7月19日至21日,以“芯纽带,新未来”为主题的世界半导体大会暨南京国际半导体博览会在南京国际博览中心举行。本届博览会设有IC设计、封装测试、制造、设备与材料4大重点展区及人才专区,聚焦行业新市场、新产品、新技术,304家企业参展,参展参会约3.6万人次,促成半导体行业合作意向500多个。(图片来自中新社)

诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛在1987年说过一句名言:“你可以在任何地方看到计算机时代,唯独生产力统计数字中看不到。”当时,半导体产业得益于政府的大力支持。20世纪50年代,政府采购首先推动半导体产业在美国获得发展。从80年代起,日本、韩国和中国台湾地区也纷纷推出补贴政策,共同垄断了这一市场。

直到20世纪90年代非科技公司对硬件和软件的私人投资激增时,美国的生产率增长才几乎翻了一番,从而巩固了美国的经济主导地位。

然而,经济学家罗伯特·J·戈登在2020年与他人共同撰写的论文中指出,1995年后美国生产率恢复增长几乎完全是由电子产品制造商和服务业中的数字技术用户推动的。

虽然这确实表明,随着办公室采用电脑,生产力普遍提高,但这只是一次性效应:2005年之后,即使在智能手机和网络经济蓬勃发展之际,这种效应也停止了。此外,技术应用的好处并没有扩散到非技术制造业,而这些行业的生产率通常比服务业高得多。

重要的并不在于数字革命对生产力没有影响,而在于办公室和工厂引入企业软件和智能手机所带来的收益,主要归企业软件和智能手机制造商所有。美国企业之所以统治世界,是因为它们创造技术,而不是因为它们更好地使用技术。

经济增长是一个“扩大规模”的过程:生产复杂的产品会使生产更复杂的产品变得更容易。尽管在芯片领域败退,但硅谷仍然是当今科技巨头的发展中心,首先是苹果公司这样的“重科技”制造商,然后是字母表公司这样的“软科技”企业。现在,它们有望成为人工智能产品的主要供应商。

事实上,过去半个世纪飞速发展的故事都发生在政府积极地将经济重心放在科技研发上的地区——日本、中国大陆、中国台湾和韩国。(完)

作者/乔恩·辛德雷乌