“我希望舆论不要再过分渲染‘古籍修复后继无人’这个论调,这是个小众行业,涌入太多人反而会打破秩序。”

【东西问客户端8月1日电】中国古籍对传承中华文明意义重大,但在多数媒体报道中,古籍修复和保护专业性强、收入较低、进事业单位门槛又高,还需要极大的耐心和定力……因此至今仍是冷门专业,人才储备形势严峻,如何带动更多年轻人投入到古籍守护工作中也一直是外界长期关注的话题。事实情况果真如此吗?东西问客户端近日采访了在国家图书馆古籍馆工作的不同年龄段的古籍修复者。

“200万人学修复,技术传承恐就断了”

“虽然待修复的古籍数量庞大,但在修复人才这个问题上我的看法或与他人不同”,谈到多年来古籍修复人才稀缺的话题时,今年70岁的国家图书馆研究馆员、国家级非物质文化遗产代表性项目传承人、古籍修复专家杜伟生有自己的观点。

杜伟生算是古籍修复行业中的“老前辈”了,他在这行里深耕了40余年,亲历了中国古籍从“无人问津”到“全民关注”的过程。在杜伟生看来,经过几十年发展,如今中国古籍修复行业已经不“缺人”了。他介绍,目前,中国古籍数量约有5000万册,国内占八九成,其他的在海外。这其中有1/3需要修复,即超过1500万册,这个数字中又有1/3需抢救性修复,否则就要灭失。“但这也并不代表缺人做修复。的确,2007年以前,全国古籍修复从业者不超过100人,所以一直以来,外部声音都在谈这个行业“缺人”。但其实这个问题早已解决。现在全国有二三十所学校开设了文物或古籍修复课程,2007年以后,国家古籍保护中心也办了20期培训班,现在全国从业者已翻了几番。”

杜伟生接着说,“不妨算一笔账,修一册古籍平均需10天,5000万册需5亿个工作日,一年约250个工作日,如果一年想修完全部则需200多万个人工。如果国家真投入了200万人工,即便把工时拉长至10年,修复工程结束后,这些人怎么办?古籍修复一个周期是200年,10年工作结束后停工190年,这个行业的技术就断了,它的存在基础就没有了。”

▲杜伟生工作中。(图片均来自东西问客户端 陶思远 摄)

▲杜伟生工作中。(图片均来自东西问客户端 陶思远 摄)

“没必要看电视觉得有意思就去学”

今天的国家图书馆古籍馆文献修复组里,“80后”“90后”占了大部分。在那间并不算大的办公室里,他们屏住呼吸、小心翼翼地“侍弄”着指尖上的古纸碎片。“85后”古籍修复师郭志新这样安静地坐在窗边的一角,已坐了13年。谈到为什么要学修书,她直言:“能看着这些残破的文献经过我的手,变成了能展阅、鉴赏的东西,想到它们的存在就是中华文明的延续,我就有一种成就感,觉得这个工作特别有价值”。

说起急缺修复人才的说法,她也表示“确实没那么急”,她反而呼吁年轻人,“没必要看了电视觉得这行有意思就盲目跟风去学,而是要认清自己是不是真的喜欢修复。很多人学了之后又发现自己没耐心、坐不住、又放弃,白白浪费了很多时间”。

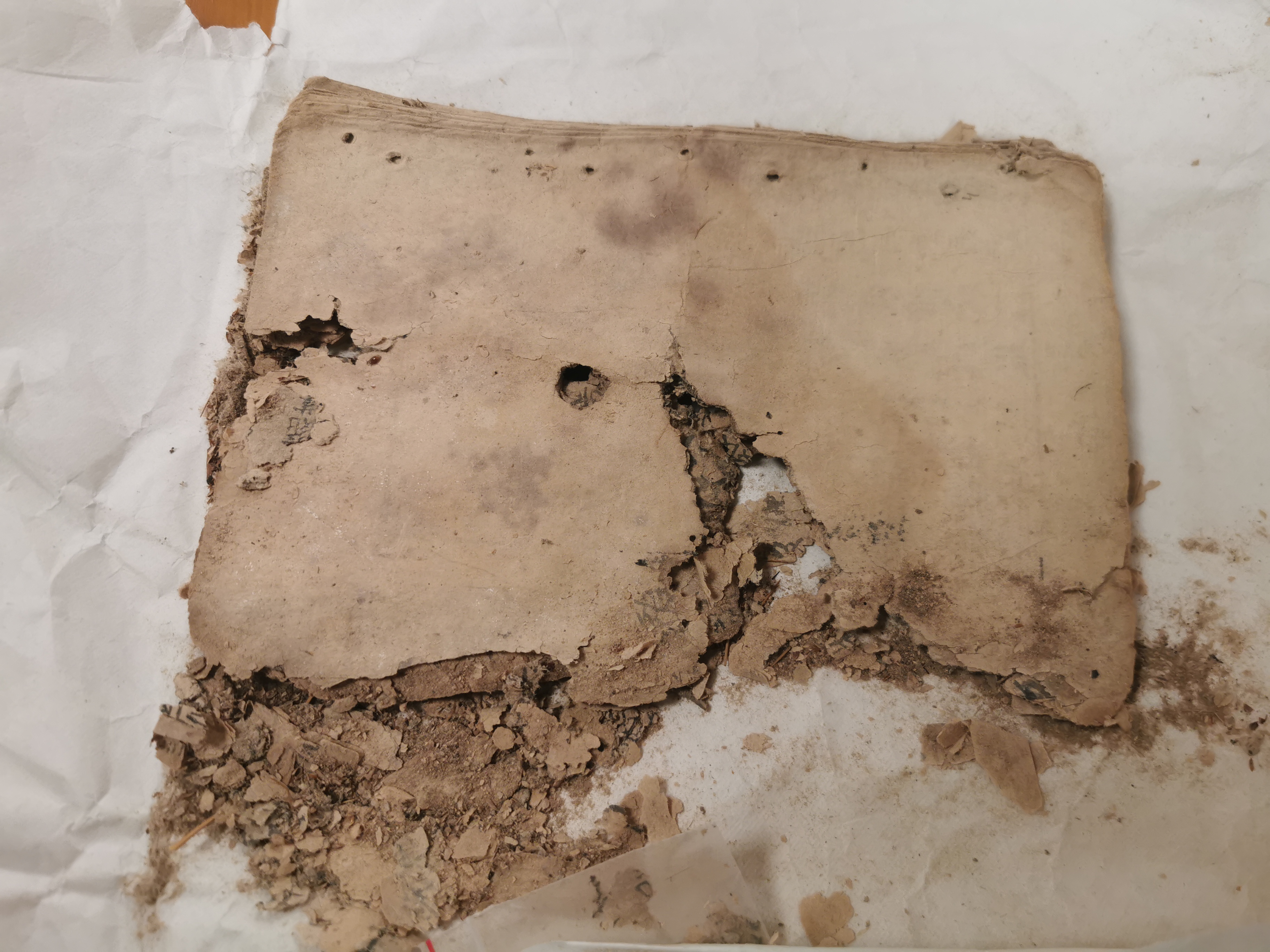

▲待修复的西夏文献。

▲待修复的西夏文献。

“急性子干不了,慢性子也干不了”

“80后”古籍修复师谢谨诚对自己的工作有深刻的体会,“急性子干不了、慢性子也干不了,急了出错、慢了拖活儿。所以这个工作对磨炼心性的挑战特别大。”他坦言,一开始选择这一行业只是为了实现自我价值,但当接触了越来越多的市级非遗、国家级非遗项目后,心态发生变化,“开始意识到我们在这修书对国家、甚至对中华文明的意义有多重要。”

他曾听过很多各界对古籍修复的反馈,有些来自宗教人士,也有些来自专家学者,甚至来自公众舆论。“我原来觉得修书对我来说就是干了个活儿,但后来发现它对宗教人士、或者哪个具体领域的人来说,很可能极大丰富了他们的研究资料。”他轻轻指了指手边的一本早已残破不看的西夏文献说:“本来认识西夏文的人就已不多,要是这么一本修出来,也许学界就能多识别几个字,这多有意义呀。”

当听到“古籍修复业后继无人、青黄不接”的说法时,谢谨诚笑着说:“那真不至于,仅杜老师(杜伟生)正式拜师的徒弟应该就有30多人,还有几十所高校一直在培养人,和其他非遗项目传承横向比较的话,古籍修复目前看谈不上后继无人。”据他理解,国外有过修复行业人才饱和的情况,“一下子出来几十万人学这个,最后都找不到工作了”……

面对记者的镜头,杜伟生最后语重心长地表示:“我希望舆论不要再过分渲染‘古籍修复后继无人’这个论调,这是个小众行业,涌入太多人反而会打破秩序。只要书在、人在、技术在,一代代有序传承,这个行业就能保持健康发展。眼下,我们真正缺乏的是经验丰富的人,更缺乏高学历、高能力的研究人员,那些梳理、编撰古籍修复史的人”。(完)

作者/陶思远