当我们更愿意以“地球村”的视角来看待图画书的创作与阅读时,或许会发现,“追寻那更为深层的相似之处”是更有价值的追求。

【东西问客户端3月1日电】“如何借助绘本阐释中国思想精髓?”“如何让海外读者爱上中国绘本?”在近日闭幕的第35届北京图书订货会上,中国儿童文学作家、国际安徒生奖得主曹文轩,儿童文学作家梅子涵,中国作协书记处书记邱华栋等十余位作家、儿童教育领域专家学者和国际权威出版机构代表就此展开研讨,共同探索中国绘本国际化发展之路。

▲“曹文轩国际大师哲理绘本”研讨会现场。(图片来自东西问客户端)

▲“曹文轩国际大师哲理绘本”研讨会现场。(图片来自东西问客户端)

绘本,又称图画书,是以一系列图画为主,辅以少量文字来传播信息,或者讲故事的书籍。近年来,绘本图书在中国少儿出版物中占比大幅增长。

据统计,2010年至今,由曹文轩创作文字出版的绘本作品已经超过了50本,其中有十几本是与十一二位国外的创作者合作的,国籍包括巴西、韩国、日本、伊朗、俄罗斯、意大利、瑞典、斯洛伐克、英国等等。

▲中国儿童文学作家、国际安徒生奖得主曹文轩在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

▲中国儿童文学作家、国际安徒生奖得主曹文轩在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

研讨会上,曹文轩透露,他与日本画家石川惠理子合作的绘本《我究竟是哪条船》故事蓝本其实源自一则古希腊寓言故事。“我是在若干年前就看到这么一个小典故,它一直在脑子里转,现在我就把它变成了一本图画书。”曹文轩说。

绘本或许起源于中国?

关于绘本的溯源,通常会指向捷克教育家夸美纽斯1658年出版的《世界图解》(Orbis Pictus,又译《图画中见到的世界》),它被视为是世界上第一本专门为儿童设计的插图书,有着“儿童绘本的雏形”之称。国际儿童读物联盟(IBBY)原主席张明舟在此次研讨会上表达了不同的观点。据他考证,中国在明朝的时候就出现了刊印给孩子读的插画图书,比夸美纽斯早了200多年。

▲国际儿童读物联盟(IBBY)原主席张明舟在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

▲国际儿童读物联盟(IBBY)原主席张明舟在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

2018年,中国曾作为第55届博洛尼亚国际童书展的主宾国,在意大利博洛尼亚市政厅举办了“东方书韵——中国古代插画艺术展”。伊朗籍的国际安徒生奖评委会主席佐拉·甘尼(Zohreh Ghaeni)观展后,同样发出了“绘本到底起源于哪里”的疑问。因为,画展中很多展品都比《世界图解》早很多年。从这个角度来说,中国真可谓绘本的源头。

绘本是最接近哲学的艺术样式

哲学是关于智慧的学问。北京师范大学教育学部课程与教学研究院副教授姚颖表示,儿童虽然处于人生成长的初期,也非常需要哲学,甚至在很多人看来,儿童也是天生的哲学家。

▲北京师范大学教育学部课程与教学研究院副教授姚颖在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

▲北京师范大学教育学部课程与教学研究院副教授姚颖在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

曹文轩也曾在诸多场合阐述:“绘本是我心目中离哲学最近的艺术样式。”

曹文轩说,这个世界上其实没有什么小孩不懂的问题,只不过要找到一种方式。绘本有多重?从孩子的成长而言,《战争与和平》有多重,绘本就有多重。它涉及的问题,是萨特的、加缪的、海德格尔的。关于存在,关于天地人间,关于命运,关于时间和空间,关于苦难,关于爱、恨、善、美与死亡。

▲儿童文学作家梅子涵在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

▲儿童文学作家梅子涵在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

儿童文学作家梅子涵则表示,哲学是科学之源,它能够改变人的思考方式,进而给实际生活提供很多智慧的启发。儿童的哲学教育并不是对艰涩的哲学概念的学习,而是拥有一种思辨的精神,在于对哲学思维的培养。

从“中国元素”到“地球村”质地

曹文轩曾与巴西画家罗杰·米罗合作《羽毛》《柠檬蝶》等多部绘本作品。当面对“作者写的故事,你能读懂吗?”这样的诘问,米罗说,其实“读懂”也有很多种,他能“读懂”那个故事带来的特别美感,并且用他自己的方式表现出来。

▲童书作者、译者、研究者与推广人阿甲在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

▲童书作者、译者、研究者与推广人阿甲在研讨会上发言。(图片来自东西问客户端)

中国首位“艾瑞·卡尔荣誉奖”(The Carle Honors)得主、童书作者、译者、研究者阿甲表示,在这种跨文化合作创作中,相互之间看来多少有点“懵懵懂懂”的合作者共同萃取的精华,反而有可能是最接近故事真意的部分。他认为,这主要是因为图画书这种特有的形式,文字构成一个故事,图画构成一个故事,文图共同构成了第三个故事。而这第三个故事很可能源自我们彼此更为深层的相似之处。

阿甲继续说道,当我们对整个世界的图画书历史有更多了解之后,当我们更愿意以“地球村”的视角来看待图画书的创作与阅读时,或许会发现,“追寻那更为深层的相似之处”是更有价值的追求。

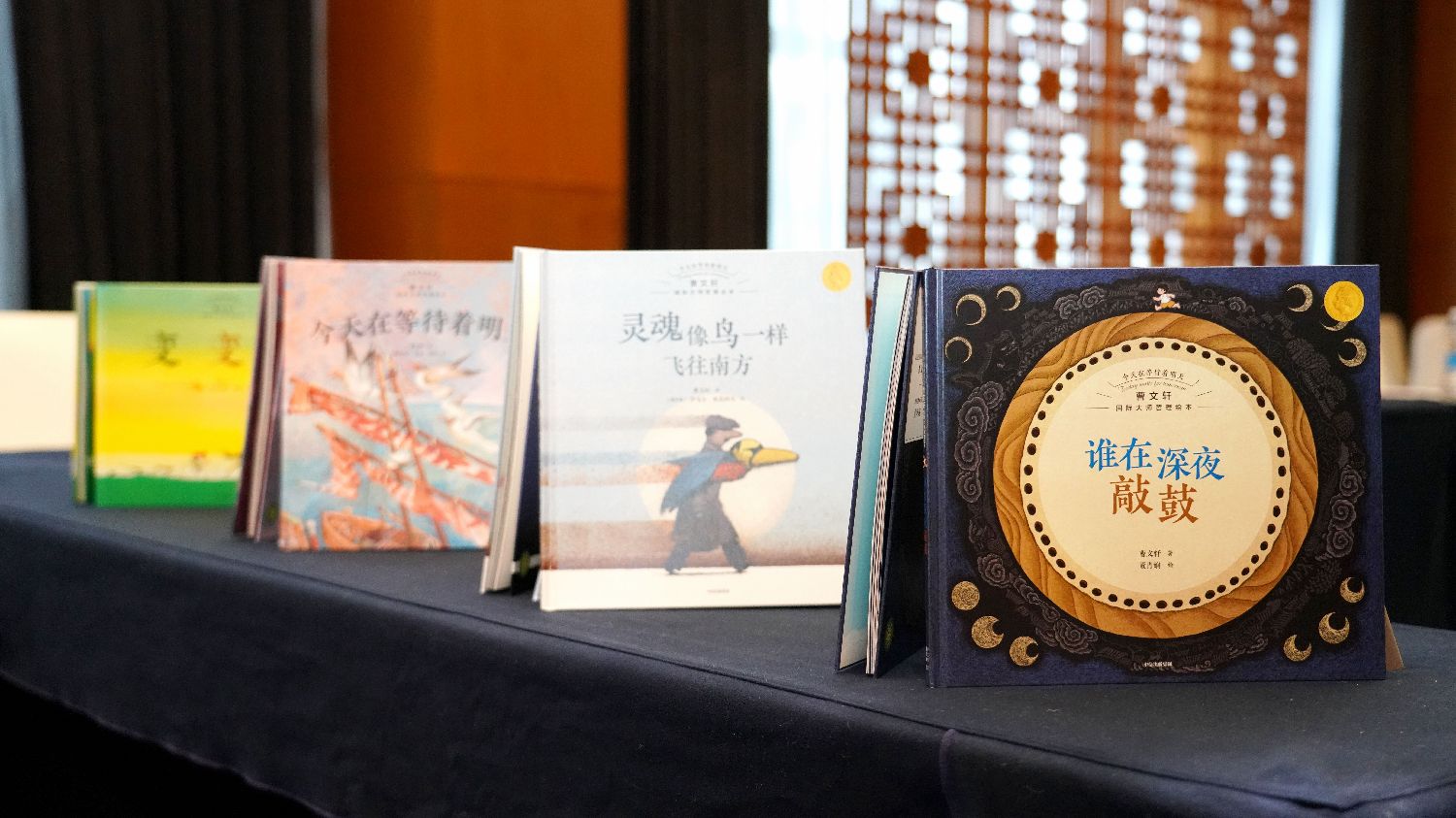

▲《今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本》。(图片来自东西问客户端)

▲《今天在等待着明天·曹文轩国际大师哲理绘本》。(图片来自东西问客户端)

据悉,曹文轩与意大利、俄罗斯、斯洛伐克等多国画师合作的哲理绘本《今天在等待着明天》已于2023年2月正式向全国发行。整套绘本温情与哲思并存,旨在培养孩子的哲学思维和思辨精神,建立更强大、自由的内心。(完)

记者/崔相光