亚运会火种采集仪式在良渚古城遗址公园进行,这里既是中华文明全面展示的圣地,也是运动精神一脉相承的福地,更是文化共富蓬勃建设的热地。

2023年6月15日,第十九届杭州亚运会的火种采集仪式在良渚古城遗址公园进行,五千多年前的文明辉光与现代的青春活力在此刻交汇,碰撞出最美火花。从文物保护到文化展示,良渚古城遗址公园用最生态、最科学的方式,最大限度还原了五千多年前那个以稻作农业为基础,以“水城”规划格局与营造技术为特征的良渚古国。火是人类文明的起源,它将人类带进了文明的时代。从1951年在新德里举行的第一届亚运会开始,回望历次亚运会的火种采集以及其后的火炬传递,无不与历史文脉及社会发展息息相关。

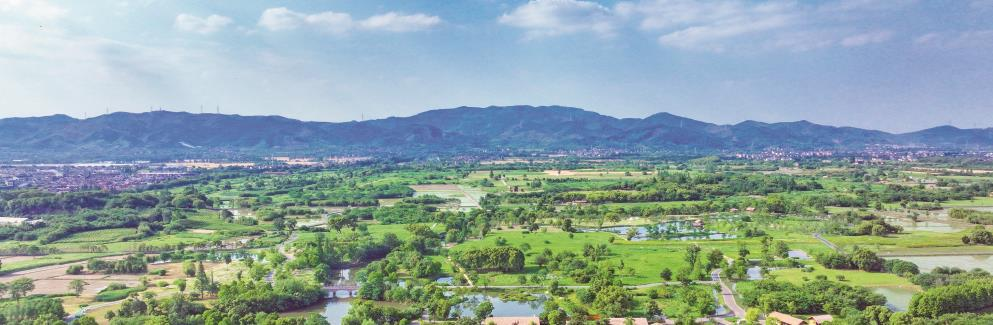

▲良渚古城遗址公园鸟瞰图(图片来自文汇报)

▲良渚古城遗址公园鸟瞰图(图片来自文汇报)

1990年北京亚运会,亚运火种的采集地在念青唐古拉峰之下。世界屋脊的神秘莫测更增添了神圣感,展示了全国人民对于这一全亚洲盛会首次来到华夏大地的由衷祝福。

2010年广州亚运会,在北京居庸关长城的北烽火台,16名少女与采火使者康辰晨一起,完成了亚运火种的采集。来自“天下第一雄关”的亚运火种,代表了神奇的自然力量和伟大人类智慧的完美结合,更是新世纪头10年中国迅猛发展的生动缩影。

今天,火种之光在圣地闪耀,良渚古城遗址公园以绝美的姿态迎接着八方来客。

▲杭州亚运会火种采集仪式在良渚古城遗址公园举行(图片来自文汇报)

▲杭州亚运会火种采集仪式在良渚古城遗址公园举行(图片来自文汇报)

中华文明全面展示的“圣地”

为什么是良渚?管窥其中的“文化基因”,或许能给出答案。

良渚文化距今5300-4300年,是长江下游环太湖流域继马家浜文化(距今7000-6000年)、崧泽文化(距今6000-5300年)之后发展起来的一支新石器时代晚期文化,是中国古代文明的重要源头之一。良渚文化分布广泛,主要分布于环太湖苏浙沪约3.65万平方公里的广袤地区,目前共发现1000余处良渚文化遗址。

良渚古城遗址位于杭州市余杭区,是良渚文化遗存分布最为密集、最为核心的地区,也是整个良渚文化分布区域的权力与信仰中心,有规模宏大、三重布局的城址,有目前已知中国乃至世界上最早的大型水利系统,有见证阶层分化、等级分明的墓地,出土有象征信仰和制度的系列玉器,完整呈现了中国5000年前早期国家的社会形态。联合国教科文组织评价,“良渚古城遗址代表了长江流域对‘多元一体’的中华文明起源作出的卓越贡献,是东亚和中国5000多年前史前稻作文明的最高成就,是人类文明史上早期城市文明的杰出范例。”

根据中华文明探源工程最新成果显示,良渚古城遗址作为探源工程重点研究的四大都邑性遗址之一,不仅为实证中华五千年文明史提供了最为直接、最为典型的例证,还为提出判断文明标准的中国方案提供了最完整、最有力的支撑。

2019年7月6日,在阿塞拜疆首都巴库,随着联合国教科文组织第43届世界遗产大会主席加拉耶夫的木槌落下,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》,从学术上实证了中华5000多年文明史。

遵照“良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地,是不可多得的宝贵财富,我们必须把它保护好”的精神指引,经过多年努力,伴随着其精美的玉器、恢宏的城池、鲜明的社会等级制度、山水城池交融的生态环境,正与现代文明不断交织,已经成为全球访客体验和感悟“中华五千年文明”的重要场所,也成为展示古代中国和现代中国的重要窗口。

作为中国大遗址保护利用的优秀典范,余杭区各级相关部门始终恪守安全底线,坚持规划管控,保护优先。数字手段被运用为保护研究的载体,在深化完善“人防+物防+技防+犬防+制度防”工作体系的基础上,围绕文物“发掘—保护—研究—利用”全生命周期,打造“良渚遗址5000+数智应用平台”,重塑良渚遗址保护研究利用工作流程。特别是以“国家古代壁画与土遗址保护工程技术中心东南分中心”的挂牌为契机,全力破解土遗址保护世界难题,进一步推进良渚古城遗址保护和可持续发展,努力打造世界遗产科学保护的世界典范。

▲良渚古城遗址公园(图片来自文汇报)

▲良渚古城遗址公园(图片来自文汇报)

随着良渚古城遗址公园、瑶山遗址公园和老虎岭遗址公园的相继开园,城址、祭坛和水坝三大遗产核心区实现全开放,并与良渚博物院组成完整的展示窗口体系,进一步让世界文化遗产全民共享。

虽然是中国大型土遗址的代表,但当我们走进良渚古城遗址,文化是“可触可摸可感”的。这里不是想象中的“土丘一片”,而是更有辨识度的雕塑小品、植物标识,是诸如3D打印1:1复刻的大型木构件那样直观的“第一现场”,是戴上AR智慧导览眼镜的“畅游千年”。通过环境修复、数字展示等手段,既保存了良渚古城遗址水丰草美的自然环境,又破解了土遗址内涵展示的世界性难题,拉近了古老文明与现代文明的距离。

运动精神一脉相承的“福地”

亚运火种采集和传递源于奥运会。当火种点燃,火炬手接力奔跑,象征着和平、光明、团结、友谊的体育精神便就此延续下去。这项从古希腊流传下来的传统,是全世界人民所共享的。

第19届杭州亚运会火炬“薪火”,在设计之初就融入了大量良渚元素,良渚螺旋纹演化而来的图案装点着炬身;以玉琮为语意特征的炬冠寓意着方圆相融;出火口设计源自良渚经典玉器“琮”最早的甲骨文字形……无论是从火炬外观来看,还是从“薪火”二字解析,都表达出了主办城市杭州对中华文化的致敬和传承,也寄托了希望通过此次体育盛会向世界展示真实、立体、全面的古代中国、现代中国和未来中国的美好愿望。

五千年前,良渚人生活在太湖流域,碧水纵横,绿树繁茂,白鹭轻飞。他们依水而居,耕作水稻、营造房屋、兴修水利……劳动生活的景象历历在目。面对暴雨和洪水的挑战,他们用几十年的时间,设计并修筑了世界上最早的拦洪大坝系统。良渚人筚路蓝缕、克服万难、团结奋进的精神,也与拼搏奋斗的亚运会精神相契合。

今天,在良渚古城遗址公园莫角山宫殿区采集亚运火种,也寓意着良渚的远古文明之光,穿过岁月时空,点燃新时代的亚运之火,象征体育精神传承发扬、赓续不竭。

良渚先民秉承着智慧、勇敢、坚韧、积极、乐观的精神,开展着团结、拼搏、奋进的实践。正如火种象征着的“相互理解、友谊团结和公平竞争”的精神,以及杭州亚运会“用心交融,互相包容,团结向上、紧密相拥的理想,传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更高、更强’的向往契合一致”。在良渚回首五千年,寻先人足迹,俯瞰世界,找到生命向上的力量,寻溯运动的精神。

▲国际考古界泰斗科林·伦福儒参观良渚博物院(图片来自文汇报)

▲国际考古界泰斗科林·伦福儒参观良渚博物院(图片来自文汇报)

文化共富蓬勃建设的“热地”

站在历史的交汇点上,良渚古城遗址以文物保护标杆地、中华文明展示地、文旅融合样板地、共同富裕示范地为总体目标,在保护中创新,在传承中发展,努力让珍贵的世界遗产“活起来”,让更多人了解和喜爱。

随着中华文明探源工程和“考古中国”长江下游区域文明模式研究的深入,北村遗址、塘山北侧水坝等考古成果不断涌现,早期良渚形成、长江下游地区史前社会文明进程等课题研究取得突破性进展,为文明定义和认定进入文明社会的中国方案提供了强大支撑。

近年来,良渚古城遗址与国际合作不断加强,世界考古论坛、文化遗产世界大会良渚分会场等国际活动先后举办。良渚作为中国早期国家社会代表,入编国际权威考古学著作《考古学:理论、方法与实践》(第八版),体现了世界考古学界对中华五千年文明史的认可。

以“良渚”“浙江”“世界”为主题的《良渚揽秀》跨界表演,吸引逾400万海内外观众线上线下观看;交响乐《良渚》赴葡萄牙、西班牙、哥伦比亚等7个海外地区公演与亮相;“良渚符号”荣获2022罗马国际舞蹈大赛舞蹈影像金奖。《良渚》纪录片和《良渚微讲坛》系列短视频作品先后译配成英语、匈牙利语、葡萄牙语、希腊语、德语等多语种,在埃及、巴西、俄罗斯、意大利、葡萄牙、匈牙利等15个国家完成主流化展播,海外总覆盖人数近2亿;《五千年良渚王国》丛书推出日文、英文版;良渚文化海外数字推广项目先后在60余个国家亮相。

另外,良渚遗址入选全国统编《中国历史》教科书,出版各类科研文集、普及读物累计600余种。每年都举行的“杭州良渚日”暨良渚文化周活动,汇集学术交流、国际对话、群众参与的共享活动,与以良渚文化为设计灵感的700多款文创产品,共同持续丰富着良渚文旅的供给,让更多文物和文化遗产活起来,生动展现出五千多年前古代中国的美美与共,以及当代中国的自信从容。

▲南城墙水城门遗址(图片来自文汇报)

▲南城墙水城门遗址(图片来自文汇报)

承载着五千年记忆的良渚文化,作为中华民族独特的精神向标,正迸发出无限的生机活力,书写着古文明的时代新语,绘就“后申遗时代”的良渚印象与中国印象。

良渚遗址核心区所在的长三角地区,经济形态活跃、城市发展迅速。如何建立长效有力的管理体制和保护体系?如何处理好经济发展与遗址保护的矛盾?怎么营造与遗址保护要求相协调的优美环境?这些都关系着百姓的民生福祉。

浙江是先行探索高质量发展建设共同富裕的示范区,而共同富裕不仅是全体人民的物质生活富裕,更是人民群众精神生活富裕。以人民中心为价值引领、以美丽经济为展示窗口、以民生改善为奋进目标,一个由世界级遗址带动的共同富裕示范地,在良渚自然成型,稳步破解推动人居环境升级、乡村产业振兴、乡村文化自信等命题,向着未来正不断生长。

良渚遗址周边,申遗成功效应持续放大,生态振兴、产业振兴、文化振兴、人才振兴、文旅融合等五大领域合作广泛开展。循着大遗址保护和乡村振兴的契合点,探索实现大遗址保护与提高原住民生活品质的“双赢”。

今年年初,余杭提出在当地北部建设良渚文化大走廊。随后,“良渚文化大走廊”被写入杭州市政府工作报告。这条文化廊道将五千多年的良渚文化、两千多年的运河文化、一千多年的径山文化、双千年古镇文化、苕溪文化和现代数字文化等串珠成链,具体点位包括良渚古城遗址公园、瑶山遗址公园、老虎岭遗址公园、杭州国家版本馆、大运河文化国家公园(余杭段)、小古城遗址、良渚博物院、浙江省考古与文物保护基地、瓶窑古镇、安溪古镇,及“径山茶宴”“余杭纸伞”等非遗项目。

良渚文化大走廊的建设带来的基础设施投入、公共服务配套提升等,不仅优化城市界面、让区域发展更加“有血有肉”,亦将有效带动沿线城乡居民生活水平提升。同时,以文化产业为代表的新兴产业的培育、导入、成长、做强,为原本以传统制造业、农业等为主导的杭州北部地区注入全新的产业活力。

在良渚文化“金字招牌”的加持下,这片土地在五千多年后的今天,继续熠熠生辉,打造成为乡里人的美好家园、城里人的向往地、文创人的灵感催生地和创业人的腾飞实现地,全力回应百姓对于文化汲取和精神共富的期待。(完)(原标题:良渚古城遗址:点亮“薪火”闪耀五千年文明之光)

作者/蒋萍 刘海波