作为我国第一个被确立为非物质文化遗产的传统节日,端午节蕴含着中国人的文化精神,更在岁月的长河中形成了丰富多彩的节庆民俗。

每年农历五月初五日是我国的传统节日端午节,其又名“端阳节”“午日节”“五月节”“艾节”“夏节”等。作为我国第一个被确立为非物质文化遗产的传统节日,端午节蕴含着中国人的文化精神,更在岁月的长河中形成了丰富多彩的节庆民俗:端午祭水神、纪念屈原或伍子胥、赛龙舟、包粽子和吃粽子、喝雄黄酒、挂菖蒲和艾草......而在我们的另一项灿烂的非遗——年画艺术中也生动描绘了古人过端午的习俗景象,让我们得以走进“年画中的端午”,感受当时人们欢乐洋溢的节日氛围。

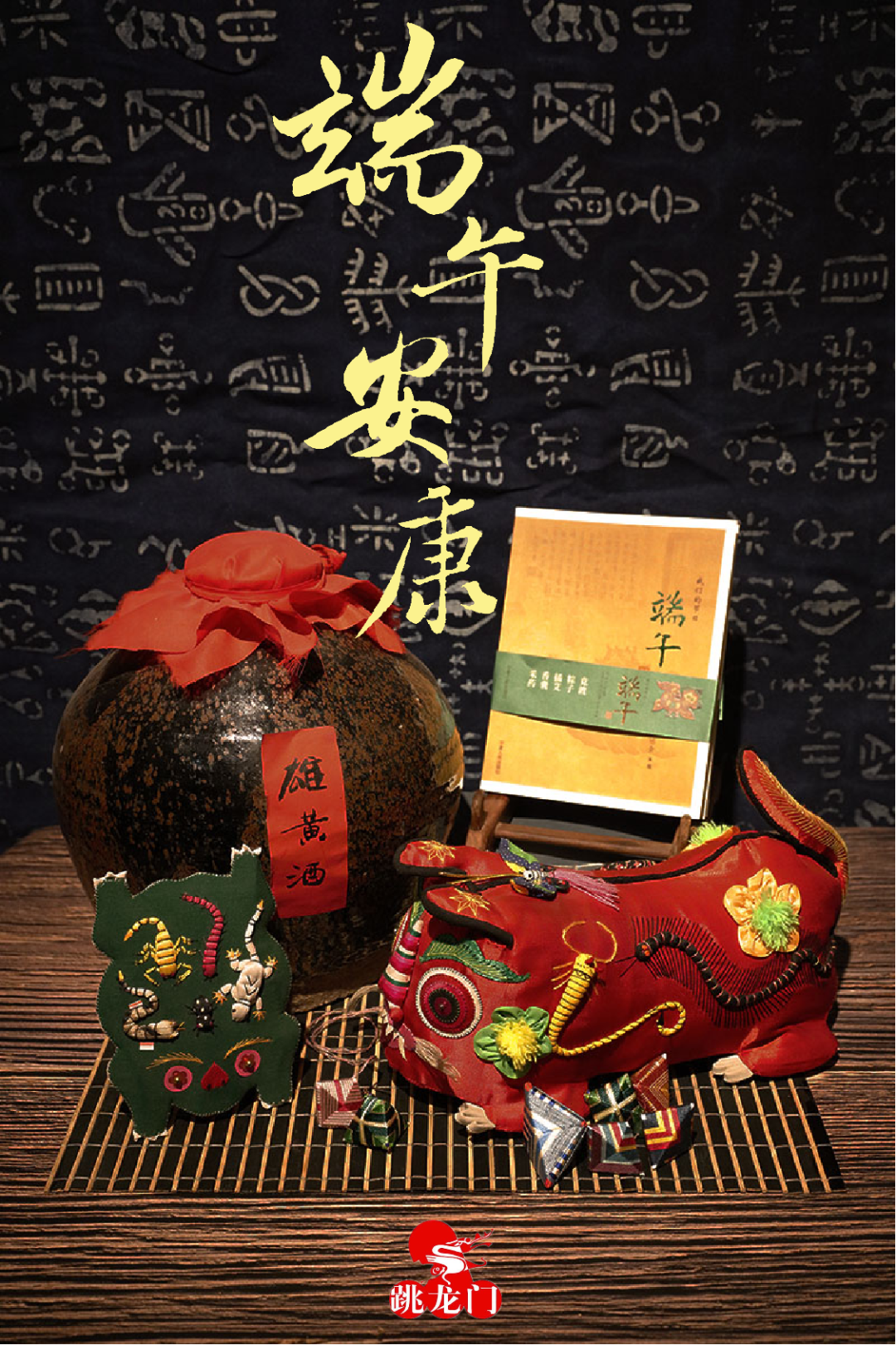

▲冯骥才主编《我们的节日——端午》和端午习俗物件(图片来自环球网)

▲冯骥才主编《我们的节日——端午》和端午习俗物件(图片来自环球网)

年画以“年”得名,其产生与传统春节年俗文化有着紧密联系,作为中国独有的民间艺术形式之一,它具有极高的艺术价值与文化意义。但不少人会误以为,只有在过年时才能挂年画?

“一年之中不同的节令都可以在家中张贴年画。”天津大学冯骥才文学艺术研究院年画中心王凤老师诉环球网文化记者,年画有狭义和广义之分,狭义的年画是专用于年节习俗的年画。如门神、灶君及天地众神牌位,这些都是新年家庭必备的年画内容。

而广义的年画则包揽所有关于世俗民风的年画。年画的题材非常丰富,有民间信仰、仕女娃娃、戏出年画、历史故事、世俗生活、博戏玩具等。著名文化学者冯骥才先生也曾说“年画是中国民间社会生活的百科全书”。

“年画的内容包罗万象,中国大部分的传统节日在年画当中都可以找到,端午节又是其中非常重要的一个内容。”王凤打开由冯骥才先生主编的《中国木版年画集成》,带我们按图索骥走进年画里的端午节。

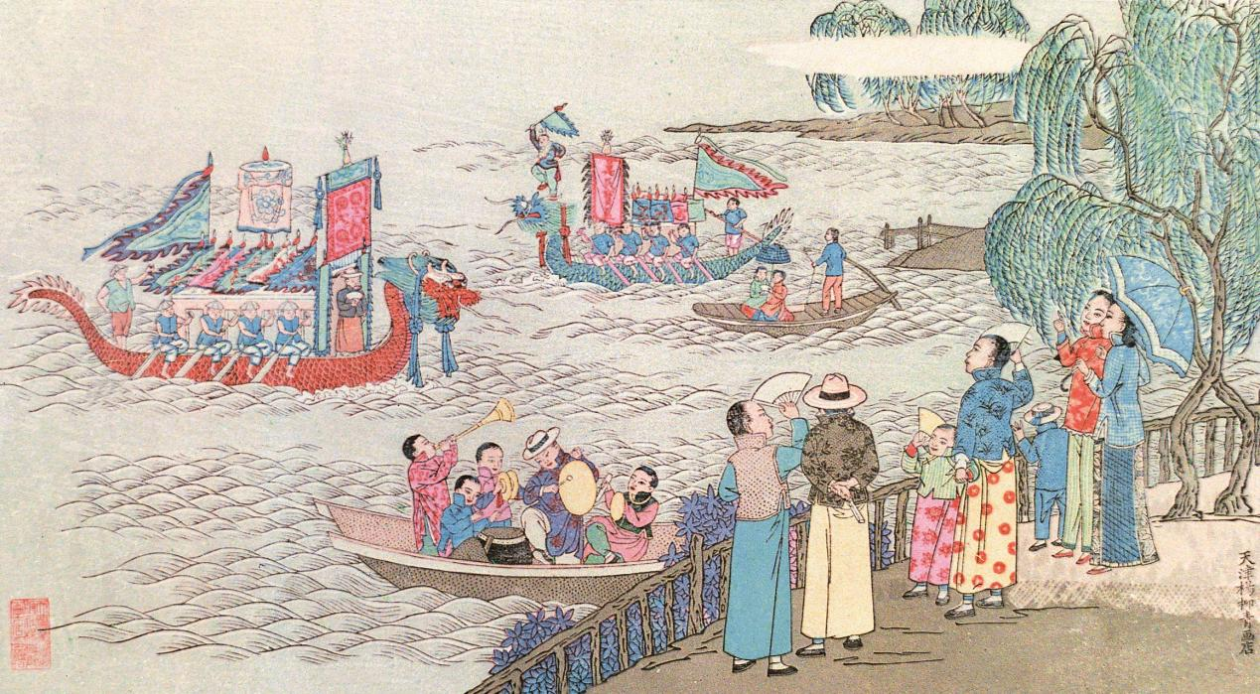

▲杨柳青年画《闹龙舟》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成——杨柳青卷(下)》第380页(图片来自环球网)

▲杨柳青年画《闹龙舟》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成——杨柳青卷(下)》第380页(图片来自环球网)

年画里看活力满满的龙舟竞渡

端午节是古代持龙图腾崇拜民族的祭祖活动日,在这一天闹龙舟是一种古老的民俗活动,民间也有赛龙舟缅怀屈原的风俗。在天津杨柳青年画《闹龙舟》中,描绘了游人观看龙舟竞技的场景。岸边绿柳成荫,水上旗幡飘动,非常热闹。“从画中人物的着装上可以看出绘画的年代是晚清至民国的时期。年画所表现出的民俗和时代特征,也非常具有历史价值。”王凤介绍。

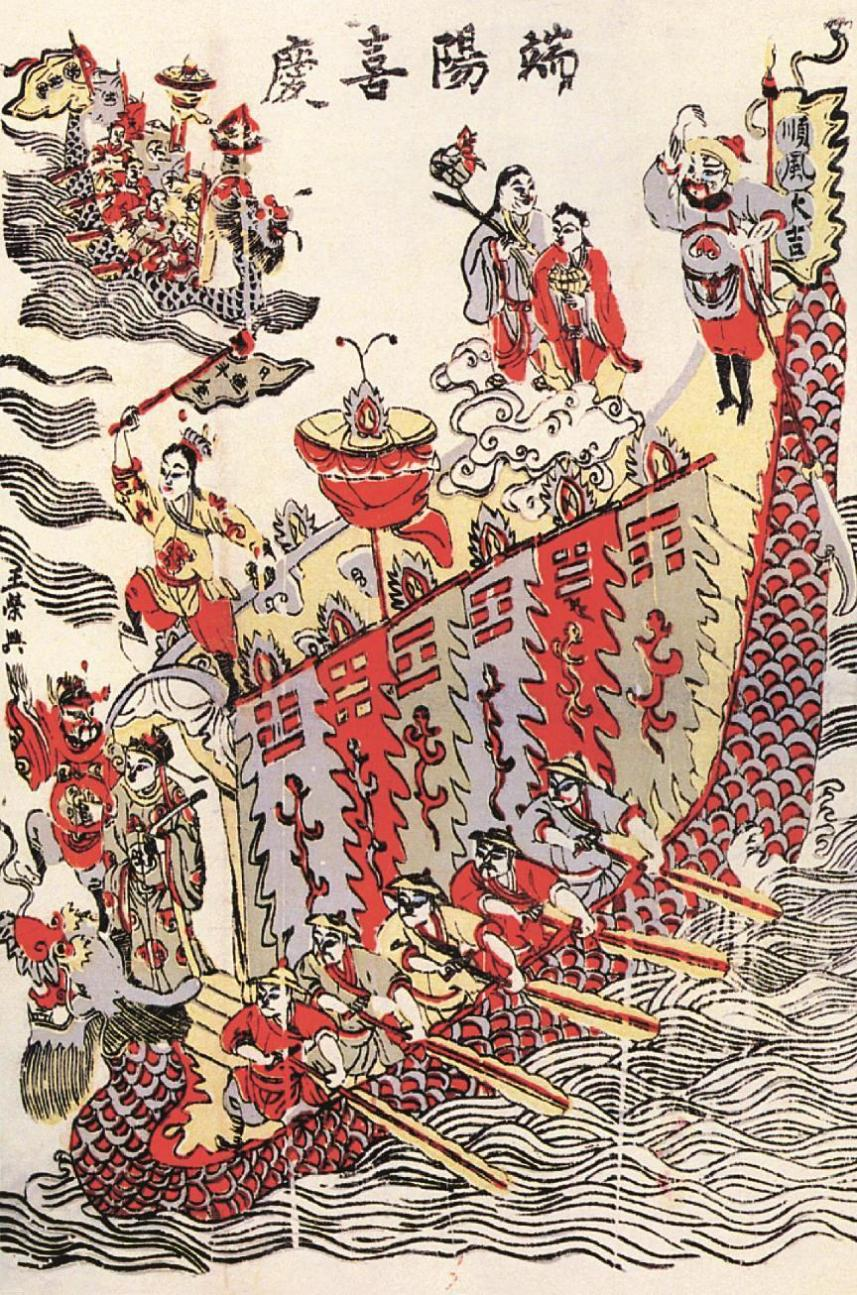

▲桃花坞年画《端阳喜庆》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—桃花坞卷(上)》第132页(图片来自环球网)

▲桃花坞年画《端阳喜庆》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—桃花坞卷(上)》第132页(图片来自环球网)

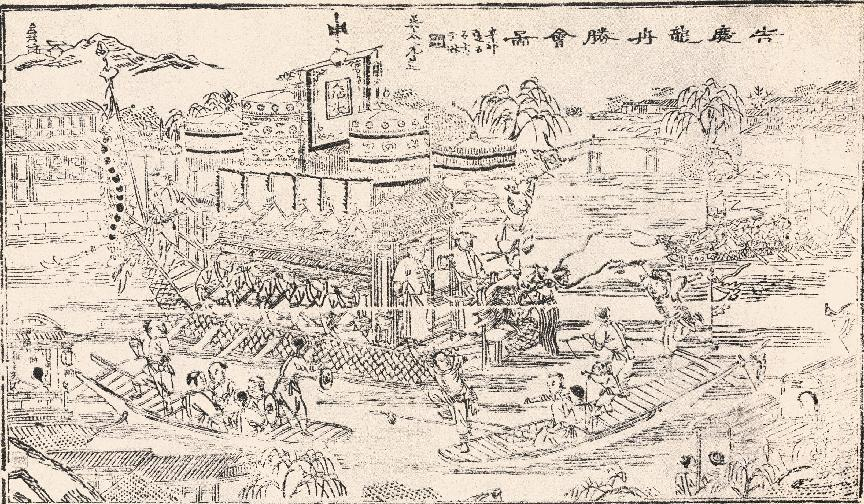

提到年画,人们常说“南桃北柳”,南方的苏州桃花坞和北方的天津杨柳青,被公认为是年画的两个代表产地。南方素来也有举行水上龙舟竞渡的习俗,在桃花坞年画《端阳喜庆》所描绘的龙舟竞技的画面里,人物众多,竞渡气氛热烈。另一幅收藏于苏州桃花坞木刻年画社的《吉庆龙舟胜会图》,绘制于清光绪十七年(1891年),采用单色墨线,细节刻画更加复杂精致。

▲桃花坞年画《吉庆龙舟胜会图》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—桃花坞卷(上)》第132页(图片来自环球网)

▲桃花坞年画《吉庆龙舟胜会图》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—桃花坞卷(上)》第132页(图片来自环球网)

年画里感受护佑健康的民间信仰

古时端午节在不少地区有百姓竞采杂药,并蓄药以蠲(juan)除毒气等习俗。明末清初,百姓开始在端午节悬挂钟馗像。“钟馗和年画的关系比较深远,早在唐代就已经出现钟馗信仰,神话故事里的钟馗是一个能吃小鬼的大鬼,最初是作为门神贴在家里的大门上面用来镇宅。”王凤介绍,钟馗与端午“结缘”其实与“五毒”的说法大有关系。

农历五月被称为“恶月”,而端午这天又被称为“毒日”“恶日”。由于夏日到来,气温陡升,虫虐恣肆,病菌繁殖,很容易对抵抗力较低的妇女和儿带来疾病。当时的老百姓把引起人们生病的原因归结于五毒。所谓五毒,一般是指蟾蜍,蝎子、壁虎、蜈蚣,还有蛇。人们认为要在端午节时保护身体,就要斩杀五毒。同时认为钟馗既然能吃小鬼,那他斩杀这五毒就更不在话下了。所以到了明清的时候,也形成了在端午节时屋内悬挂钟馗像这样一个习俗。

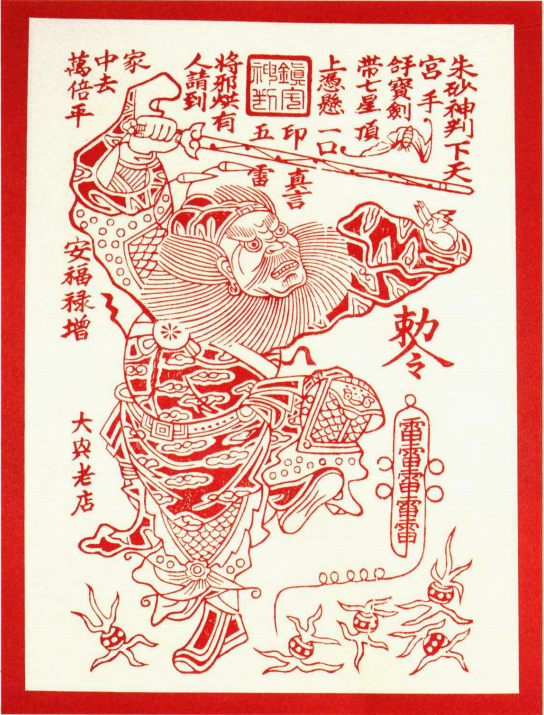

▲图说:武强年画《镇宅钟馗》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—武强卷》第44页(图片来自环球网)

▲图说:武强年画《镇宅钟馗》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—武强卷》第44页(图片来自环球网)

在端午节时,古人们把钟馗画像“请”到家中去,以保佑平安福禄,除病除祟。在河北武强年画《镇宅钟馗》中,描绘了一个朱砂神判钟馗的形象,其面目狰狞,形态威猛,手挥七星宝剑,敕令五雷,斩杀妖魔邪祟。画面上方有镇宅神印一口,两边配有诗文:“朱砂神判下天宫,手拿宝剑带七星。顶上凭悬一口印,真言五雷将邪烘。有人请到家中去,万倍平安福禄增。”

▲桃花坞年画《张天师》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—桃花坞卷(上)》第190页(图片来自环球网)

▲桃花坞年画《张天师》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—桃花坞卷(上)》第190页(图片来自环球网)

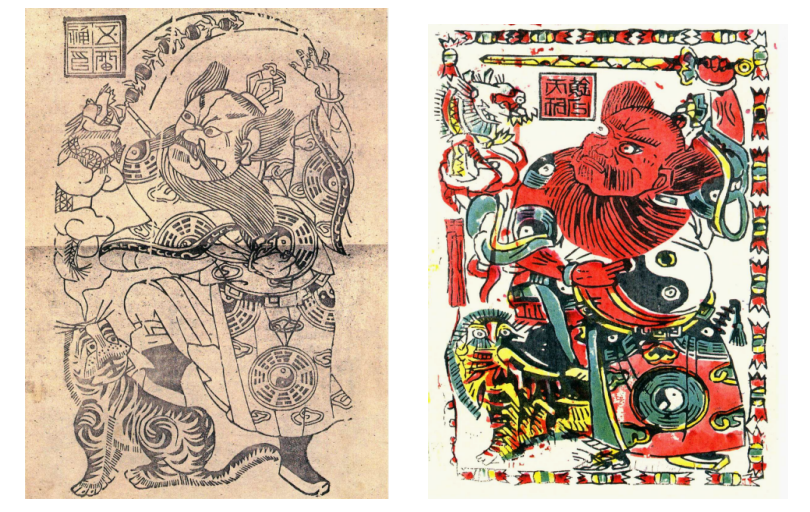

除了对钟馗的信仰,一些地区还有在端午时节贴天师符的习俗,以镇恶除祟。东汉沛人张道陵就是张天师,永平时拜江州令,后弃官隐居江西龙虎山,习炼丹符咒之术,为道教的创始人和崇拜的偶像。传说天师用符水咒能擒魑魅魍魉,降服妖魔鬼怪。

由武强年画博物馆收藏的两张年画《天师镇宅》中,一张是墨线年画,一张是套色年画。画中的天师身穿道袍跨于虎上,怒目而视,手挥七星宝剑直击邪祟。人们在端午节将此图张挂于中堂,以辟邪消灾。

▲图说:武强年画《天师镇宅》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—武强卷》第45页(图片来自环球网)

▲图说:武强年画《天师镇宅》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—武强卷》第45页(图片来自环球网)

年画里的欢乐娃娃画和“老虎耷拉”

年画中还有众多的娃娃画,体现了过去民间流行祈子、期盼多子多福的美好愿望。在武强年画中特别有趣的一幅是近代《新绘龙舟欢乐图》,就是把端午龙舟竞渡与娃娃画结合在了一起。在墨线勾勒的画面中,描绘了五个儿童乘着龙舟,敲锣打鼓尽情欢乐。另有一儿童入水捉鸭嬉戏,增添了生活情趣。

▲图说:武强年画《新绘龙舟欢乐》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—武强卷》第121页(图片来自环球网)

▲图说:武强年画《新绘龙舟欢乐》摘自冯骥才主编《中国木版年画集成—武强卷》第121页(图片来自环球网)

提到娃娃画,也一定要认识认识天津当地独具特色的端午习俗——给孩子佩戴“老虎耷拉”。这是一种端午节的特殊饰品,在一些地区称其为“老虎褡裢”,而天津方言则称之为“老虎耷拉”。为了防“五毒”,天津百姓就在农历五月初五的这一天将“老虎耷拉”系在孩子的左肩,来辟邪祛疾,护佑孩童平安健康。

▲天津“老虎耷拉”(图片来自环球网)

▲天津“老虎耷拉”(图片来自环球网)

“耷拉”以老虎起首,虎威严凶猛,雄强阳刚,能够震慑邪祟,也寓意孩子虎虎生威,茁壮成长。“耷拉”中间会穿上红辣椒、葱、葫芦、桃子等有吉祥寓意的配饰,有的地区还会额外挂上一个小香包,香包中放上艾草,可以驱蚊祛虫。“老虎耷拉”陪伴了一代又一代天津娃娃的成长,更代表了长辈们对孩子最真挚的爱与祝福。

“虎的辟邪功能在中国民间广为应用,古代端午还有悬挂和张贴艾虎的习俗。古人认为,虎是护子之神,佩戴‘老虎耷拉’,意寓老虎保护儿童健康不生病。”王凤介绍,在天津以及其他很多地区都有端午节给孩子戴虎头帽、虎头鞋等习俗。

▲跳龙门乡土艺术博物端午文化展区(图片来自环球网)

▲跳龙门乡土艺术博物端午文化展区(图片来自环球网)

年画根植于农耕文化的土壤,每到端午节,冯研院的跳龙门乡土艺术博物馆也会制作有意思的端午民俗短视频,设计线上互动答题小游戏,邀请学生在博物馆的传统节日展区观展感受节日民俗,年轻的学子们能够在冯研院的这片人文绿地上感受非遗之美。而今年的有奖知识竞猜活动的奖品正是“老虎耷拉”。王凤说,“希望通过有娱乐性的答题活动能吸引到更多大学生的目光,在感受端午节日氛围的同时普及传统节日里的非遗知识,让学生们接触到更多文化的精髓。”(完)

作者/安绮