“我同法国汉学家,如杜德兰、马克、吕敏、风仪诚,是相交多年的老朋友,有许多共同感兴趣的话题。在北京、在巴黎,有许多面对面的直接交流。”

据北京大学中文系发布的消息,该系教授李零日前荣获2023年度“汪德迈中国学奖”。此奖项由法国碑铭与美文科学院设立,香港明远基金会支持,以纪念法国汉学家汪德迈(Léon Vandermeersch)生前的杰出贡献。

今年5月,法国碑铭与美文科学院与香港明远基金会举行奖项评审会议,决定授予李零2023年度“汪德迈中国学奖”,以表彰李零在中国出土文献、特别是楚系简帛的研究领域的卓越成就,以及在中国古代物质文化研究方面的建树,为学界贡献了诸多富有原创性、创造性的学术成果。

▲“汪德迈中国学奖”奖章。(图片来自北京大学官方网站)

▲“汪德迈中国学奖”奖章。(图片来自北京大学官方网站)

李零其人:先后参与战国秦汉简牍整理

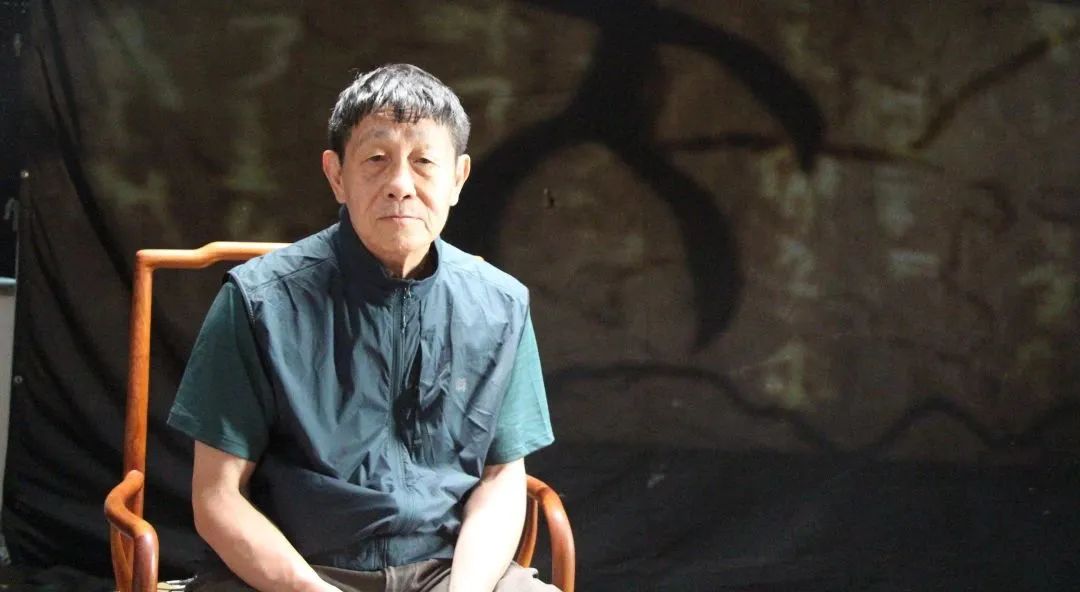

“我是中国人,用中文写作,研究中国,今年已75岁。”在“汪德迈中国学奖”颁授仪式上,李零这样介绍自己。

李零1977年进入中国社科院考古研究所,参与金文资料的整理和研究;1981年参与陕西宝鸡市西高泉秦墓发掘;1982年毕业,获历史学硕士学位,导师张政烺先生。毕业后参与陕西省长安县(今西安市长安区)沣西西周遗址发掘。1983至1984年,任职于中国社科院农业经济研究所。1985年调入北京大学中文系工作至今。先后参与战国秦汉简牍整理,如湖北包山楚墓竹简、郭店楚墓竹简,上海博物馆藏战国楚简,北京大学藏秦简、汉简等。

▲李零。(图片来自北京大学官方网站)

▲李零。(图片来自北京大学官方网站)

自1980至2017年,李零研究长沙出土子弹库楚帛书,代表作有《楚帛书研究(十一种)》《子弹库楚帛书》(两册,英文版分别由Lothar von Falkenhausen、Donald Harper两位教授翻译,香港中文大学出版社出版)。后者获第五届中国出版政府奖图书奖提名奖、全国优秀古籍图书奖一等奖。

“汪德迈中国学奖”:300年来法国汉学史上的首例

享誉世界汉学界的法国著名汉学家汪德迈(Léon Vandermeersch)长期研究中国儒学、古代社会制度和中国思想史等领域,成就卓著。他曾在采访中表示:“用一生来研究一个国家和一种文化,是世上最迷人的事”。

上世纪40年代,汪德迈在巴黎的东方语言学院(Institut National des Langues et Civilisations Orientales)学习汉语、越南语、哲学和法律,并随后前往越南和日本学习和工作。上世纪60年代,汪德迈在香港师从国学大师饶宗颐,后者教他学习《说文解字》,识别书简、甲骨文等。

法兰西学院自1814年起设置汉学教席,这是汉学首次正式进入西方大学的圣殿。该学院设立的“儒莲奖”有“汉学界的诺贝尔奖”之称。汪德迈曾于1980年获“儒莲奖”。

该学院于2019年设立“汪德迈中国学奖”,这是法兰西学院历史上首次设立“中国学奖”,也被认为是300年来法国汉学史上的首例。该奖项以汪德迈的名字命名,在世界范围颁发,系终身成就奖。

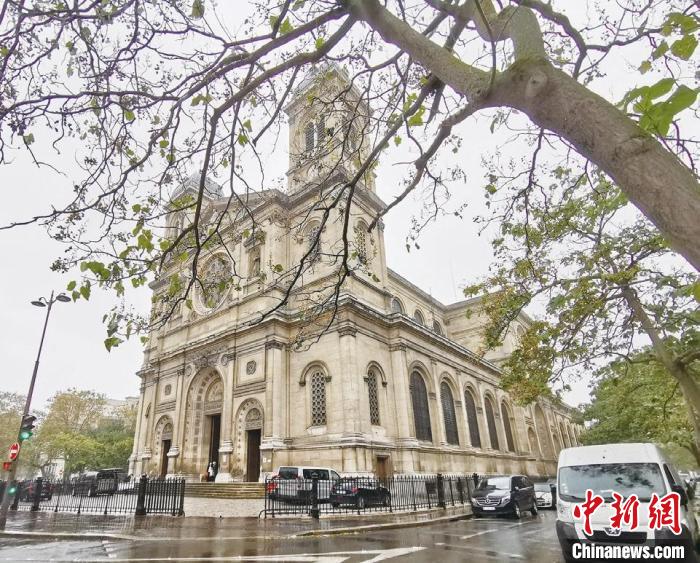

汪德迈于当地时间2021年10月17日在巴黎因病逝世,享年93岁。

▲法国汉学家汪德迈的宗教弥撒仪式在巴黎7区的圣·弗朗索瓦·泽维尔教堂举行。(中新网资料图片)

▲法国汉学家汪德迈的宗教弥撒仪式在巴黎7区的圣·弗朗索瓦·泽维尔教堂举行。(中新网资料图片)

李零:我很欣赏法国远东学院入乡随俗的交流方式

“我同法国汉学家,如杜德兰、马克、吕敏、风仪诚,是相交多年的老朋友,彼此有许多共同感兴趣的话题。”李零在“汪德迈中国学奖”颁授仪式的答谢辞中说道。

“我们在北京、在巴黎,有许多面对面的直接交流。我很欣赏法国远东学院入乡随俗的交流方式,参加过《法国汉学》在北京的编辑工作。”李零继续说。

▲颁奖现场,故宫博物院研究员王睿(李零学生)前往法国代领奖。(图片来自北京大学官方网站)

▲颁奖现场,故宫博物院研究员王睿(李零学生)前往法国代领奖。(图片来自北京大学官方网站)

2014年,李零到巴黎参加法国汉学200周年纪念会。当时,他曾回顾过100年前,沙畹(Edouard Chavannes)、伯希和与罗振玉、王国维的交往。

谈及近期的学术工作,李零说:“沙畹写过《泰山》《投龙》。最近,这两本名著的中文译本即将由商务印书馆出版,山东博物馆正在筹办泰山展,浙江博物馆正在筹办投龙展,我有幸参与其中。我想,这是我们对中法学术交流的最好纪念。”

综合中新社、中新网、北京大学官方网站等