在对外文化交流中,翻译水平的高低往往起到非常关键的作用。怎样才能把文艺作品翻译好,把文学韵味细微精致地传达出来?

在对外文化交流中,翻译水平的高低往往起到非常关键的作用。怎样才能把文艺作品翻译好,把文学韵味细微精致地传达出来?我们不妨听听那些亲身体验者怎么说。

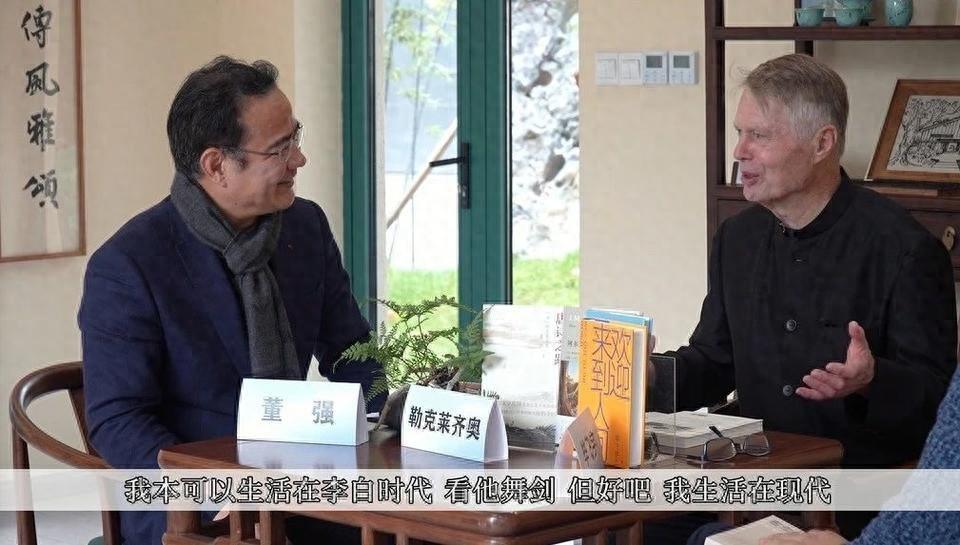

根据北京大学燕京学堂微博发布的消息,近日,北京大学燕京学堂院长董强,法国著名作家、2008年诺贝尔文学奖获得者勒克莱齐奥,著名作家、茅盾文学奖得主毕飞宇,相聚南京世界文学客厅,畅聊“一位法国诺奖得主的唐诗之路”,共话翻译在中法文化交流中的作用。围绕诸如怎样理解唐诗和中国文化,怎样才能把作品的思想和境界准确生动地翻译出来等话题,他们分别阐述了各自的观点。这些观点对我们了解外国人怎样看待中华文化、推动对外文化交流也大有裨益。

▲图片来源大众日报

▲图片来源大众日报

“现代性”可以看作是一种态度

勒克莱齐奥是一位很有影响力的作家,至今已经出版小说、随笔等四十余部。1980年,以小说《沙漠》获得保尔·莫朗文学奖。2008年,获诺贝尔文学奖。他同时也是一位优秀的翻译家。董强长期致力于法国语言、文学、艺术及中法文化比较研究。在董强的帮助下,勒克莱齐奥深入阅读唐诗。在此基础上,两人共同创作了《唐诗之路》一书。该书出版后,成为法国畅销书。

从这部合作的作品中,能相当程度地了解到一位法国作家、翻译家对于中华文化的某些特别感受。

整体而言,作者特别注意从情感角度入手去解读作品和理解人物。例如,书中谈到李白和杜甫的友谊时这样说:“毫无疑问,这两个男人之间的友谊是真切的,也许因为他们非常互补。”“他们性格迥异,却能走到一起,这显然是因为对诗歌的共同热爱。即便在最困难的情况下,他们也都不放弃创作。”

李白和杜甫对诗歌的热爱,到底是怎样的一种情感?作者这样描述:“对于他们来说,诗是他们唯一可以接受的高贵,因为那是伴随他们的才华和心血的特权。同时,诗歌使他们可以诉说哀怨,抒发欲望,表现他们在现实中找不到的希望。”

自然而充沛的情感是创作的一个基础条件,是缀文联句的动力。同样,情感也是理解作者和作品的一把方便的“钥匙”,是评价作者和作品的一把靠谱的“尺子”。勒克莱齐奥作为一位作家,对此当然更是感同身受,所以他自然而然地从情感入手去读诗和剖析诗人。也正是从情感切入,《唐诗之路》读懂了李白和杜甫,读懂了他们的诗。

对唐诗和诗人的“现代性”解读更有意思。勒克莱齐奥表示,从唐代至今,唐诗仍然具有令人惊叹的普世性,所以,希望能让更多的人了解唐诗、了解中国文学和中国文化。仍以对李白的解读为例,他这样说:“李白是一位有着现代性的主角,他试图走向未知,找到未知。他泛舟航行,最终将他带到海天交界处,在那里与祖先会合,与灵魂会合,与永恒会合。”对此,毕飞宇认为,勒克莱齐奥的观点突破了人们对“现代性”的狭隘看法,即现代性不是时间概念,而是一种态度。

把“现代性”看作“一种态度”,是勒克莱齐奥对唐诗和诗人的独特认知。这种认知很新鲜,也很有意味。如果我们尝试以这个视角去解读李白、解读唐诗乃至中华优秀传统文化,或能发掘出许多此前并未关注或曾经忽视的内容,寻找到一个与今天息息相通的“时尚”李白。前不久,收获高票房的动画片《长安三万里》,就给我们带来了一个与此气质接近的李白。看过这部动画片的,无不对李白、高适这两位主角印象深刻。“诗在,长安就在”的台词,显示了诗人的豪迈,揭示了唐诗的魅力,展现了大唐气象,同时也引发了关于文艺的时代价值与历史使命的深入思考。如果套用这个观点来观察和分析,我们可以判断《长安三万里》其实就是从“态度”切入的。

不同的历史文化背景,自然会形成不一样的文化认知和评价标准,文化交流的价值和意义恰在于此。

翻译出“思想和境界”

文化因交流而更加丰富多彩。在文化交流过程中,翻译所起到的重要作用不言自明。

关于作品翻译的话题,也是勒克莱齐奥与中国作家、学者交流的主要内容之一。

作为一位资深翻译家,董强认为,优秀的翻译需要在文字翻译和文化传递间找到平衡,翻译不仅是一项专业性极强的工作,需要系统的培养、培训,同时也是一项创造性极强的活动,在刻板的专业培训之外,需要艺术家一样的思想和境界,用匠心去打磨。

达到“艺术家一样的思想和境界”,显然既包括专业性也包括创造性,是一个相当高的标准和要求。

那些赢得大家交口称誉的大翻译家和优秀翻译作品,正是在这些方面表现得高人一筹。例如,已故著名翻译家许渊冲教授的翻译,就确确实实把艺术家的境界传达出来,他的译作能让人领略到原作的意境之美。

在翻译理念和标准方面,许渊冲提出意美、音美、形美的“三美论”,以此达到让阅读者“知之、好之、乐之”的目的。要达到“意美”,其实就是要达到“艺术家一样的思想和境界”。他在翻译的时候,必悉心细读原著原文,反复揣摩作者创作本意,确定直译还是意译。所以,他的翻译常常让人感觉耳目一新,从心底佩服处理之巧妙。

许渊冲对古诗中“玉”的翻译就很值得称道。在中国传统文化中,“玉”是一个独特的存在。历史悠久的玉文化传承至今,依然在不断变着花样翻新。很多人对玉摆件、玉饰品情有独钟,因为玉不仅仅质地纯洁、外观莹美,还因此形成以玉“比德”的文化风尚,以玉比喻人品之高洁。这一点最直观地体现在那些与玉有关的成语中。形容人潇洒倜傥,姿容秀美(多指男人),则称玉树临风;形容人心地纯洁,品行端正,则赞玉洁冰清;品尝到美酒,称之为玉液琼浆;遇到好坏不分,同归于尽的情况时,称为玉石俱焚……在诗文中,与玉有关的句子也比比皆是。而由于东西方思维模式的差异,“玉”在东西方文化中的意义也大不相同。这又为翻译工作增加了几重难度。

许渊冲对此是如何处理的呢?具体在何种情况下可以直译,在何种情况下又须意译呢?贵州师范大学学者李欣专门对此探析,并深入研究其不同译法所体现出的文化意义。如“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”中,此处玉是本义,则采用直译的办法。至于像“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒”,此诗句中之“钟鼓馔玉”,形容富贵豪华的生活,许渊冲先生将其译为“rare and costly dishes”,不囿于字面意思,既传达了原诗的意思,又显示了“玉”的文化意义,可谓十分精确。李欣认为,许渊冲对于“玉”的翻译,侧重于保留“玉”的文化意义,在翻译中体现出“玉”的文化内涵,向目的语读者传播中国的玉文化,是文化自信的体现。

勒克莱齐奥与董强、毕飞宇对谈时,都强调翻译须保持原作的意境或境界。要做到这一点,需要译者兼有一位优秀学者的渊博学识和一位优秀艺术家的才华横溢。许渊冲达到了这样的境界,所以他的诸多译本成了翻译的样本。(完)