相较于广为人知的剪纸、戏曲,近年来,洮岷花儿、建湖杂技、呼麦等“小众”非遗项目逐渐从幕后走向台前,吸引了越来越多人的目光。

悠长舒缓的蒙古族长调、轻柔婉转的昆曲、技艺精湛的无锡精微绣……7月20日至22日,以“守正创新,赓续薪火”为主题的第二届中国非物质文化遗产保护年会在江苏宜兴市窑湖小镇举办。年会汇聚了来自全国各地300余项国家级、省市级代表性非物质文化遗产项目,将传统文化与现代生活元素巧妙融合,为游客打造了一场沉浸式非遗体验之旅。

年会开幕式上,非遗节目精彩不断。尤为引人注目的是洮泯花儿《不唱花儿心不甘》、建湖杂技荟萃《越古·淮今》、蒙古歌曲《宴歌》等节目,将二郎山花儿、建湖杂技、蒙古族呼麦等国家级非遗项目的独特风采呈现得淋漓尽致。

相较于广为人知的剪纸、戏曲,这些非遗或许显得相对“小众”,但它们所承载的文化深度与艺术价值却丝毫不减。近年来,这些“小众”非遗项目逐渐从幕后走向台前,吸引了越来越多人的目光。

二郎山花儿会:千年“花儿”正当年

▲岷县十里镇大沟寨的“花儿会”现场。(图片来自中国甘肃网)

“啊欧怜儿,牡丹花儿,大了给妈洗锅锅儿。”这是岷县孩子会说话时就会唱的“花儿”。“花儿”借指青春期的男女,又叫“少年”“牡丹”等,是一种表达爱情的民歌形式。岷县坐落于洮河中上游,“洮岷花儿”作为国家级非物质文化遗产之一,入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录,千百年来口口相传、生生不息。岷县更有着“联合国民歌考察基地”“中国花儿传承基地”等多彩绚丽的文化名片。

在岷县,每年都有一场盛大的活动,叫“二郎山花儿会”。资料显示,二郎山花儿会至少在明代就已成型,它最早源于岷县的祭神赛会,集湫神祭祀、花儿演唱、物资交流于一体。祭祀当天,祭祀群众赛唱洮岷,除了具有音乐价值和即兴演唱价值外,“洮岷花儿”歌词的文学价值也极高,大量运用了传统的赋、比、兴修辞手法,凝聚着劳动人民的智慧。

此前,岷县“花儿”因其音调高亢、唱腔独特、表演形式单一等因素,只能在山野间由少数年长的花儿歌手吟唱,一度面临传承困境。近年来,“我们把‘花儿’唱法糅杂于现代流行音乐之中,配以乐器进行演唱。”在传承人徐卓的带领下,岷县“花儿”组建了自己的乐队,不仅受到当地人的欢迎,还唱进了兰州、成都、北京……

“这些年来,我们扶持培养‘花儿’传承人100名,培训‘花儿’歌手500名,连续24年举办‘花儿’歌手大赛……”岷县非物质文化遗产保护中心主任苗菁提到“花儿”发展时如数家珍。

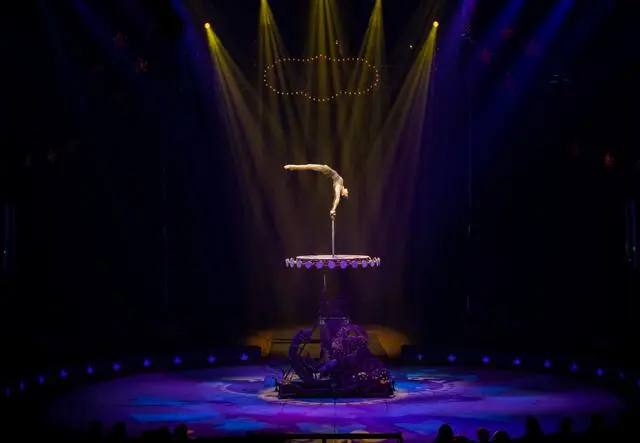

建湖杂技:是技术,更是艺术

▲建湖杂技亮相德国斯图加特。(图片来自新华社)

顶板凳、走钢丝、爬杆、手上绝活……一次次突破身体极限的绝技,是建湖杂技人的中国功夫。作为中国杂技三大发祥地之一,建湖被称为“中国杂技之乡” “中国民间文化艺术之乡”,2008年,建湖杂技入选中国第二批国家级非物质文化遗产名录。

历史上,建湖庆丰镇所属的十八个村庄,统称为“十八团”。“十八团”附近曾发现一批西汉时期的墓葬,在墓室的壁画上,绘有“角抵图”,也就是那个时期的杂技。明朝初年,朝廷在建湖一带实行垦殖政策,许多外地杂技艺人与回乡的建湖人一道,令十八团成为杂技家族聚居之地。至康熙年间,重阳前后的杂技汇演盛况空前,成为建湖当地的文化盛事。

然而,因杂技培训周期较长且从业时间较短,建湖杂技在现代发展中也面临着人才稀缺的困境,“2006年,杂技团的老师花了4个月的时间,跑了近50个地方仅招到3个学生,而且全部都是男性,生源遭遇萎缩。”盐城市杂技团原团长卜金宽说。

幸运的是,近年来建湖杂技的保护工作引起高度重视,“建湖杂技村村到校校到”等品牌惠民活动让杂技艺术重焕生机。此外,如今的建湖杂技不仅保留了传统技艺的精髓,更融入了恢弘绚丽的场面、活跃欢腾的氛围以及叙事性的剧目。如今,建湖杂技团频繁亮相国内外舞台,线上线下观众达700万人次,不仅唤醒了建湖人的回忆,也激发了年轻一代对传统文化的自豪与热爱。

蒙古族呼麦:曾失传百年以上

▲胡格吉勒图呼麦表演。(图片来自《中国青年报》)

“哨音高亢,低音雄浑,时而夹杂的金属声质地感鲜明……”音乐爱好者刘东谈起在呼和浩特举行的呼麦专场演出,连连表示太震撼了。呼麦,又名“浩林潮尔”或“潮尔”,是蒙古族特有的单人多声表演艺术,既可一人演唱,也可多人演唱,主要流传于中国的内蒙古和新疆,蒙古国的西部和俄罗斯的图瓦等蒙古族聚居区。2006年,蒙古族呼麦被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年,入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

关于呼麦的起源,虽时间地点存在争议,但普遍认为其发源于匈奴、东胡等古老游牧民族的生产生活中,随着族群间的广泛交流,呼麦艺术从草原传入中原。有学者认为,大蒙古国时期成吉思汗在出征前,会带领千万蒙古铁骑演唱呼麦,声势赫奕,威震八方。

然而,如此独特的艺术形式,在内蒙古却失传了百余年以上。内蒙古民族艺术剧院表示,呼麦的“失传”主要归因于当地自然生态与生产生活方式的巨变,包括呼麦在内的一些传统民歌失去了生存基础和演唱环境,加之能担负起呼麦传承人重任的歌手寥寥无几。

直到20世纪八九十年代,随着中国对外文化交流不断扩大,与周边国家的交流日益频繁,才使得高音呼麦这一古老的演唱艺术有机会重新回归内蒙古。”原内蒙古民乐团负责人叶尔达说。今时不同往日,呼麦如今已经成为内蒙古文艺团体演出中重要的演唱艺术,是蒙古族优秀传统文化的代表与标签。

近年来,呼麦艺术更是与摇滚音乐巧妙结合,广泛吸取世界各音乐领域的营养,不断在国际舞台上焕发新生。“这种创新为古老艺术赋予新的时代面貌,也是我们文化自信和文化自豪的表现。”原内蒙古师范大学音乐学院教授杨玉成说。

非物质文化遗产是中华民族的瑰宝。从洮岷花儿、建湖杂技以及呼麦等非遗项目的传承情况看,这些曾经也许小众的非遗,在一代代传承人的坚守与传承之下,正散发出新的时代力量,并以崭新的形式呈现在了世人面前。(完)

综合中新社、新华社、央广网、《江南时报》、《中国青年报》、中国甘肃网、北青网等