孔子是春秋时期的著名教育家,被后人尊为至圣先师。几千年来,人们一直对孔子非常尊崇,也反映国人对于教育的重视。

每年的9月28日是孔子诞辰纪念日,各地会举行各种纪念活动。孔子是春秋时期的著名教育家,被后人尊为至圣先师。几千年来,人们一直对孔子非常尊崇,也反映国人对于教育的重视。

在封建社会,历代皇帝都会通过祭祀孔子,以表示自己视儒家思想为正统思想,以便于自己的统治。清朝时,雍正帝对孔子非常推崇,不仅提高祭祀孔子的等级,还推出了很多重视教育的举措。

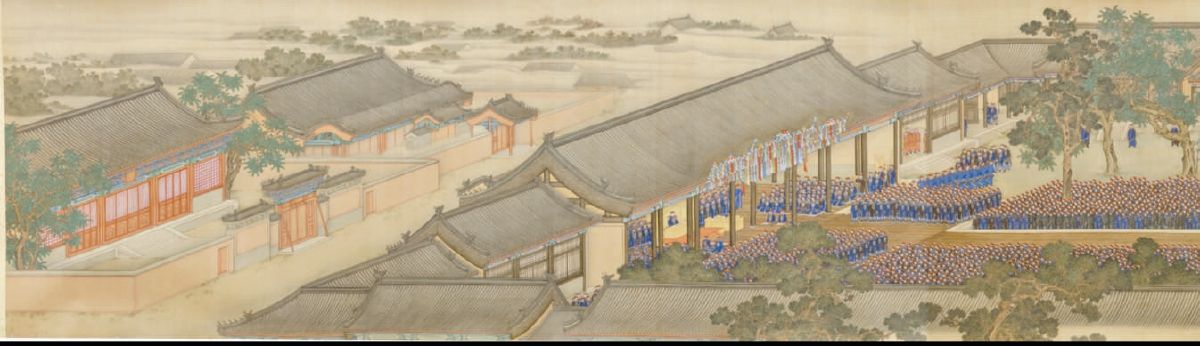

▲《胤禛临雍图》(局部)故宫博物院藏。(图片来自《北京晚报》)

雍正元年(1723)三月十五日,刚刚即位的雍正帝要求内阁会同礼部一起商议是否应尊孔子五代先祖为王爵。礼部最初认为仍然保持其公爵的称号为宜。但雍正帝据理力争,认为天地君亲师“五伦”为百行之本,人所宜重。而天地君亲之义,必须要通过老师的教诲才能够清楚。“自古师道,无过于孔子”,因此他要求再次商讨。大臣们见皇帝态度坚决,也就不再提出异议,于是六月十二日,皇帝正式下旨追封孔子先世五代为王爵。

次年,雍正帝提出,将皇帝临雍大典中的“幸学”(即皇帝亲临太学)改为“诣学”,以表示对孔子的尊崇。一般来讲,如果说皇帝临幸某地,体现的是皇帝的权威,用他自己的话说是“臣下尊君之词,朕心有所未安”。而如果说是“诣”某地,则将皇帝摆在了较低的位置。如皇帝到自己祖先的陵寝去祭拜,便称为“恭诣”某某陵寝。而且,雍正帝要求在今后的奏章记注中,将“幸”字都改为“诣”字,以示崇敬。

雍正五年(1727)二月,雍正帝下旨,要求自该年起,每年的八月二十七日孔子诞辰之日(古时以农历记之,按照公历推算,为阳历9月28日),皇帝要致斋一日,不理刑名,民间则禁止屠宰。雍正将孔子诞辰日的待遇提高到了和祭祀康熙帝一个级别。

除了尊孔以外,雍正帝对于在太学举办的临雍大典以及每次的会试、殿试也非常重视。“临雍”即皇帝亲临太学讲学,雍正二年(1724)三月初一,雍正帝亲临太学(今国子监)。《清世宗实录》中记录了当天的一些细节:雍正帝抵达孔庙后,步入先师门、大成门,在孔子牌位前行“释奠”礼。之后,他前往彝伦堂,亲王以下,以及孔子后人代表,国子监祭酒、司业,文武官员行礼后,皇帝赐坐。随后,给当天的讲官赐坐。满汉祭酒依次向皇帝讲解《大学》篇章,司业则讲授《尚书》。翰林院官员、五经博士、国子监官员、进士、举人、荫贡监生等依次站立于堂下听讲。讲解完毕后宣读皇帝诏命:“圣人之道,如日中天,讲究服膺,用资治理,尔师生其勉之”。宣读完毕后赐给王以下各官员茶,皇帝回宫,随后颁赐给诸位生员食品。

值得一提的是,这次的临雍大典被以绘画的方式记录下来,使得人们能够像观看纪录片一般考察当时的细节。在这幅《胤禛临雍图》中,后人还能一窥乾隆改建前国子监的全貌,而且每一位参与大典的人物,无论是负责周边警戒工作的侍卫,还是听讲的官员,乃至于坐在彝伦堂中的雍正皇帝,都被忠实地记录下来。

皇帝的重视自然促进了太学的进一步发展。雍正九年(1731),在孙嘉淦(时任工部左侍郎,兼管顺天府尹、国子监祭酒)的建议下,雍正帝决定拓展太学学舍,将成贤街南侧一处空闲官房腾挪出来,作为新的校舍使用,这就是日后的“国子监南学”。民国时期,国子监南学成为京师第一图书馆的馆址,如今这里是方家胡同小学校舍的一部分,仍然在延续着其教育功能。

除了对于典礼、校舍的重视,雍正帝对于参加考试的学子们,也是关照有加。雍正元年(1723)举行殿试的时候,恰逢京城寒冬。按照原有的规矩,殿试是在太和殿前的丹墀举行。雍正帝认为在这种极寒天气下,砚池都有可能会结冰,学子们书写起来会非常困难。于是他决定,将考试地点改在太和殿内的两侧,并吩咐总管太监,要在大殿内多安置火炉,以便取暖。对于封建时代的读书人来说,能够在皇帝举行大典的太和殿内考试,绝对是一项殊荣。

雍正四年(1726)九月,雍正帝考虑到第二年是闰二月,而在京城举办的会试时间即在二月,如果依据往年的惯例执行,天气比较寒冷。于是他下旨,将考试推迟至三月举行,并要求今后凡是会试遇到闰月之年,礼部都要先期奏闻,以便相关部门制定出预案。雍正帝这样提前近半年便开始规划和下达通知,可谓是未雨绸缪,也给学子们提供了极大的便利。

第二年的三月初三,雍正帝觉得天气仍然比较寒冷,开始他还有将考试日期继续延期的打算,但考虑到如果这样临时通知,很多读书人可能就把自己的盘缠都花光了,于是仍按照先前的方案,于三月初八开始考试,但特别声明,所有入场考试的学子都允许携带手炉,以温笔砚。同时也可以穿皮衣或者厚的棉衣服,但不能因此就乘机怀挟(即携带小抄)。考场内的茶饭要求供给官员“加意预备”,并专门派大臣对餐食进行监管,可谓是为考生提供了“特别餐饮”。同时雍正帝还要求每天给考生配备姜汤以御寒,并按照考生名单发放木炭,以资使用。

经过层层选拔而取得功名的考生,雍正帝也格外关注。雍正二年(1724),他专门下令给礼部、工部和国子监,“讲孔庙进士题名碑故事”。这个背后有这样一段旧事呢?

清代自顺治三年(1646)起,即开始在孔庙大成门外设立题名碑,其流程是所有的进士在孔庙行释菜礼后,由礼部题请,工部发给建碑银一百两,交与国子监立石题名。但自康熙三年(1664)起,该仪式被辅政大臣裁撤,但取得功名的进士们仍然延续着这个传统,每一科都是自己掏钱来竖题名碑。

雍正帝即位之后连开两年恩科,再加上康熙六十年(1721)会试选取的进士,他均要求国子监补刻题名碑。此后每科的题名碑,也恢复旧有的规矩,依次立碑。雍正之所以这样做,是他认为此举能够让“庶士子观览此碑,知读书登榜之荣,益励其潜修上达之志”。(完)

作者/杨征