施寒微认为,中国地域辽阔,地域间存在差异,神祇信仰既有地方特色又有与外来文化明显的碰撞和交融特色。

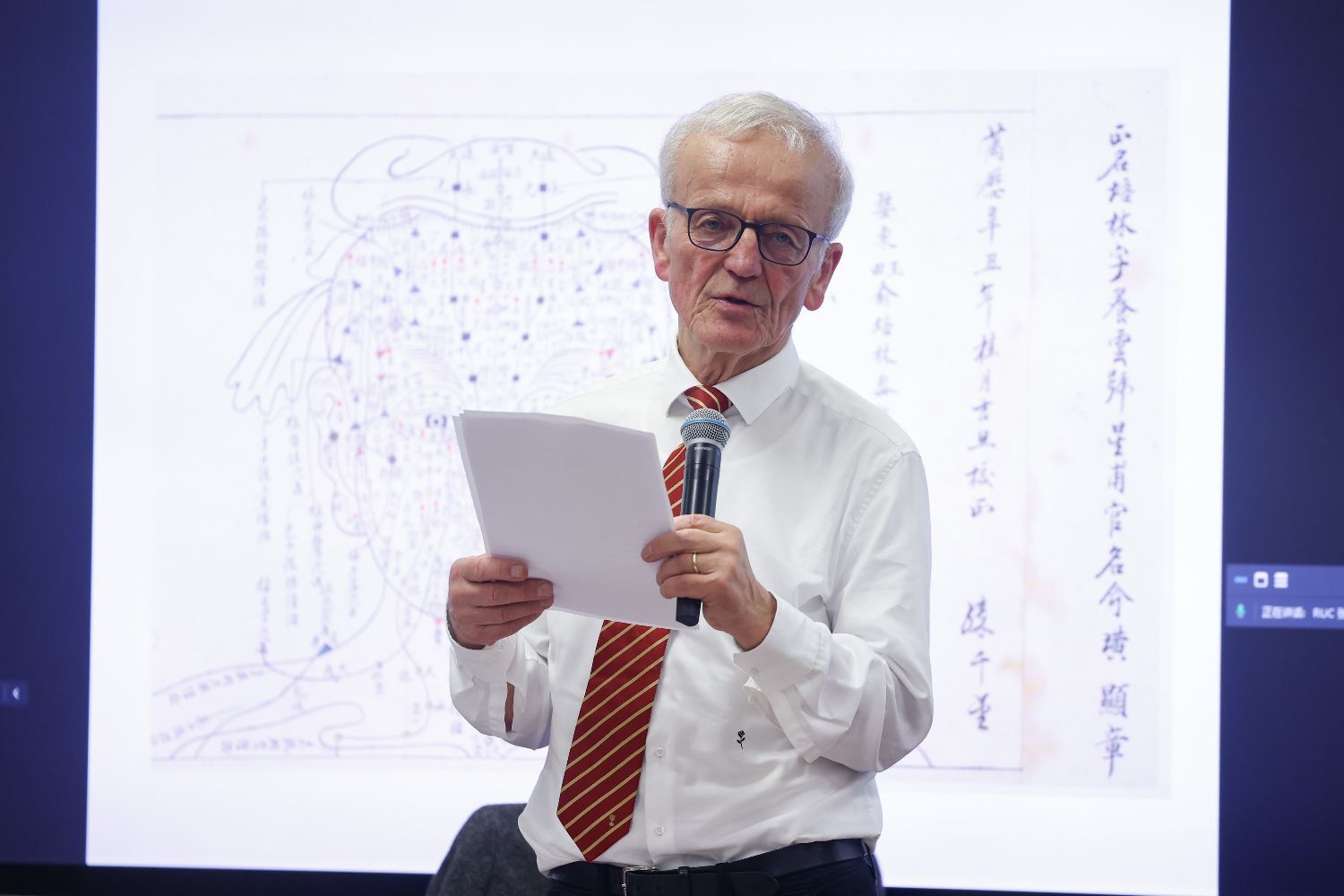

▲德国哥廷根大学东亚文学与文化荣休教授施寒微以《福禄寿:中国的神祇和秩序》为主题,展示其以西方汉学家的视角,对古代中国宗教、治理与道德秩序之间复杂关系的研究观点。(王骏摄)

【东西问客户端10月17日电】10月16日,明德书院“明德讲堂”系列活动暨“中华文明海外传播与人类文明深度对话”系列活动的首场主题讲座在北京中国人民大学举行。

首场讲座由哥廷根大学东亚文学与文化荣休教授施寒微(Helwig Schmidt-Glintzer)担任主讲,作“福禄寿:中国的神祇和秩序”主题报告。施寒微从西方汉学家的视角考察古代中国宗教、治理与道德秩序之间的复杂关系,展示中国神灵等文化传统如何塑造社会价值观,特别是如何影响人们的财富、健康和长寿等观念。

▲哥廷根大学东亚文学与文化荣休教授施寒微在讲座中阐述自己的观点。(王骏 摄)

施寒微是德国汉学家、作家,自2014年起担任国际儒学联合会副会长;2015年荣获中华图书特殊贡献奖;2021年被授予德国联邦共和国一级勋章;2024年获得中国政府友谊奖。其研究领域涉及中国思想史、佛教、历史、文学和当代中国。其德文代表著作有《弘明集》《古代中国》《近现代中国》《福禄寿:中国的神祇和秩序》《德国人写的中国文学史》等。

施寒微认为,中国地域辽阔,地域间存在差异,神祇信仰既有地方特色又有与外来文化明显的碰撞和交融特色。他从福禄寿这三个中国人习以为常的神祇形象出发,指出中国文化中一脉相承的包容和开放特性。当今中国倡导的和谐社会反映出中国人追求的社会共识,这种共识对于在社会中构建起人与人之间的信任至关重要,也是维护国家社会稳定的重要因素。

▲现场听众了解施寒微的学术研究成果。 (王骏 摄)

施寒微进一步阐释了中国“以人为本”“天地人和谐统一”等源自儒、释、道传统智慧的核心理念,他指出,现代中国的社会核心价值观也是在深厚的传统基础上构建而成。此外,中国的宗教在历史长河中及当前时代均展现出多样性,这一现象对当前宗教仍具有深远影响。

“我们每个人都是个体,都希望有自己独特的一面。同时我们又寻求这种共同体,但我们也希望在共同体里面,每个个体有自己的特点,所以我们其实也是在追求这种多样性。”施寒微指出,在欧洲基督教虽然影响最大,同样存在多元的宗教信仰。欧洲文化与中国文化的差异明显,在相互理解上面临挑战,因此需要更多相互研究和彼此聆听,尊重各自的独立见解和思考。

▲施寒微在讲座中回答提问。(王骏 摄)

对此,中国人民大学原副校长杨慧林在点评时指出,许多中国汉语概念与德语或英语概念具有可比性,如“community”与汉字“共同”比较,其中“同”可能指“同一性”“相似性”,而“共”则强调“共享性”。

据了解,明德书院“明德讲堂”系列活动暨中华文明研究院“中华文明海外传播与人类文明深度对话”系列活动共有7场学术讲座及6场学术沙龙、工作坊,持续三个月时间,来自韩国、日本、德国、匈牙利、津巴布韦、乌干达等国的汉学家将以线上线下多种方式带来对中华文明和人类文明的新思考、新理解。(完)

作者/高楚颐