作为海上丝绸之路上的白色黄金,中国陶瓷受到世界各国的青睐,成为他国竞相追逐和崇尚的目标,在中外文化交流与世界文明互鉴中扮演了重要的角色。

千年瓷都美名远扬,四方宾朋应约而至。近日,2024中国景德镇国际陶瓷博览会在景德镇国际陶博城开幕,来自12个国家和地区的1100余家陶瓷企业在“千年瓷都”共觅商机。

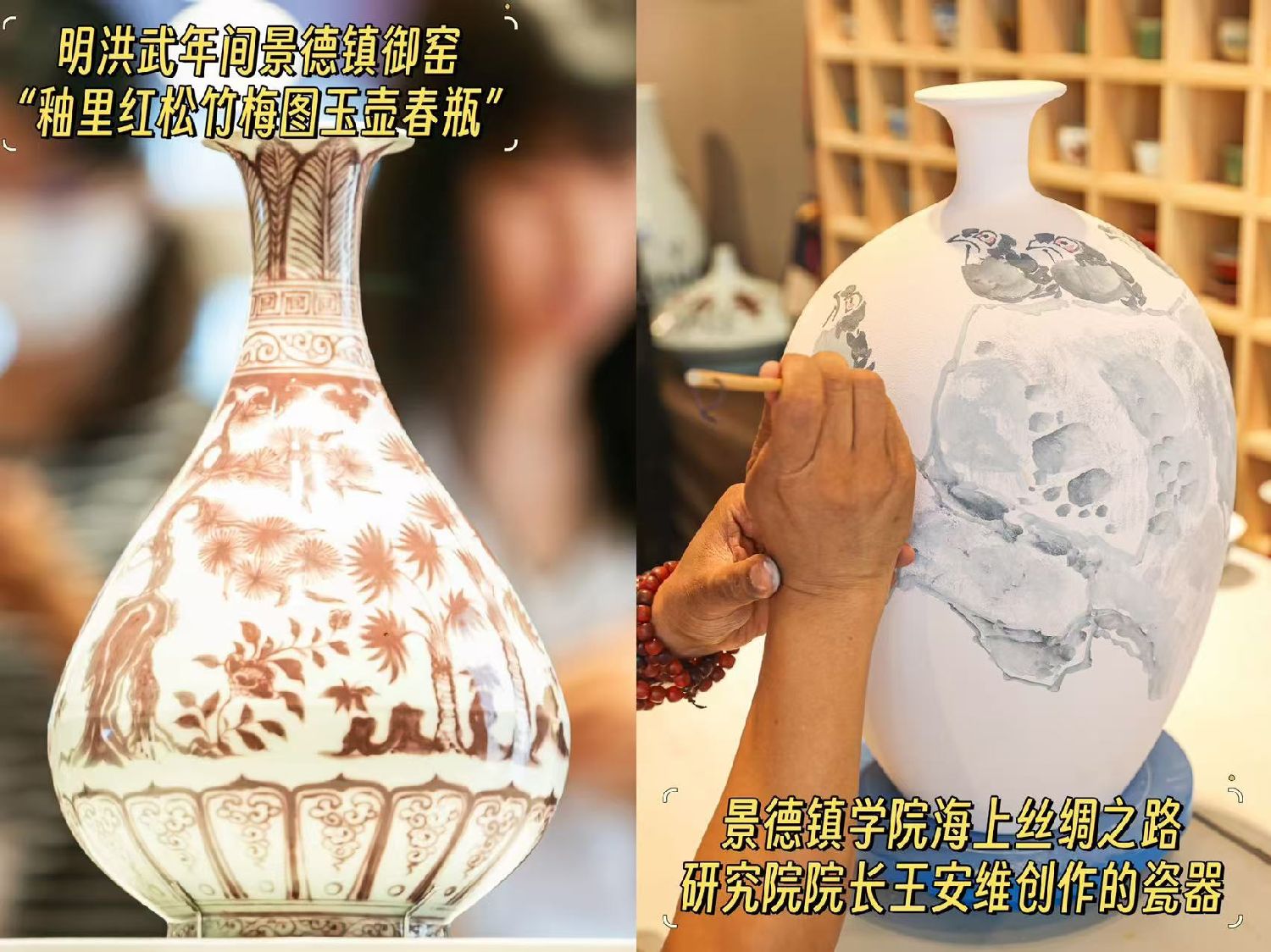

景德镇的瓷器,自古便“行于九域、施及外洋”,大洋彼岸的绅士与贵妇们称其为——“china”。而诞生出瓷器这一人类瑰宝的神秘东方大国,亦得名为“China”。作为海上丝绸之路上的白色黄金,中国陶瓷一度受到世界各国的青睐,成为他国竞相追逐和崇尚的目标,在中外文化交流与世界文明互鉴中扮演了十分重要的角色。今天汉学佳就来讲讲china与China的故事。

18世纪初,法国传教士殷弘绪游学景德镇考察瓷器的烧造方法,在他笔下,景德镇3000座窑密布全镇,白天是热闹的集市,入夜是巨大的火炉。通过实地走访考察观摩与查阅中国陶瓷典籍,殷弘绪获得了中国瓷器包括景德镇陶瓷制作工艺的第一手资料。他将收集到的信息整理成两封书信寄回法国。在他的帮助下,法国、英国、瑞典、荷兰成功烧制出了优质的瓷器。因此,殷弘绪也被称作“西方系统研究中国瓷器的第一人”。

清代以降,《陶说》《景德镇陶录》等专论陶瓷工艺的著作陆续涌现。这些专著记录了最完整的陶瓷制作工艺和发展历史,是了解中国陶瓷文化的基本典籍,对于热衷中国瓷器制作、收藏和研究的欧洲人颇具吸引力。

1856年,法国汉学家儒莲出版《景德镇陶录》的法译本《中国陶瓷的历史与制作》,这是中国陶瓷文献第一部外译本,当时欧洲学者研究中国陶瓷可参考的唯一权威译作。在书中,儒莲聚焦陶瓷制作工艺,并在书后附上十四幅配图,以图文结合的形式生动说明陶瓷制作的工艺流程。

此外,儒莲还在译本中增补了译者导言、萨尔威达序言、扉页注解、术语表、关键词、文本注释、评注、后记、日本陶瓷情况译文以及中国陶瓷产区图和中国陶瓷制作工艺图等,大大拓展了《景德镇陶录》原本文字的内容,为海外读者提供了一个丰富的文化和语言环境,减少了海外读者对译本内容的误读,弥补了异域文化可能带来的理解偏差。

与儒莲译著专注陶瓷工艺、简化复杂内容、强调专业技术术语的准确表达不同,英国汉学家卜士礼在1910年将《陶说》全译成英文时,坚持精当的直译。他还在卷目和篇章的划分上延续原书方式,这种处理方式不仅保持了译本内容的完整性,还为西方学界建立中国瓷器分类标准作出了重要贡献。

如今的景德镇,形成了以陶阳里、陶溪川为代表的文化游,以陶瓷博物馆、御窑博物馆为代表的展馆游,以陶博城、名坊园为代表的购物游……在社交媒体中,“#景德镇陶瓷”频繁成为热门话题,屡屡占据热搜榜前列。

“我在1995年到中国的瓷业重镇江西景德镇考察,在古代作为官窑生产地的景德镇,瓷器产量非常惊人。仅在明代的万历五年,宫廷的预定就有17万件。”德国汉学家雷德侯谈及景德镇的变化时感慨:“今天,景德镇每天的陶瓷产量甚至达到了百万件。我在那里看到一些高品质手绘蟋蟀纹装饰的茶杯。画工拥有一个蟋蟀图案模具,他们用此磨具在杯子弧面上先印出蟋蟀的基本轮廓,然后画工便在此基础上自由发挥,画出一只只貌似相像,但又略有差异、有个性美的蟋蟀纹。我当时看了几十个这种纹样的杯子,对着每一只蟋蟀拍照,非常感慨景德镇这种以机械手段成型、手工加工赋予个性艺术发挥、又存在差异的瓷器生产的典型特性。”

作为中国“第五大发明”,瓷器不仅是中华文化的重要载体,还是中国形象的符号代表。汉学家对陶瓷文化的关注与传播不仅促进了中外陶瓷技艺与文化艺术的广泛交流,还推动了世界陶瓷业的生产与发展。

综合中新社、中国社会科学网等

文中图片均来自中新社