据北京语言大学世界汉学中心消息,当地时间2024年10月21日,匈牙利著名汉学家、翻译家、匈牙利罗兰大学中国系名誉副教授尤山度逝世。

据北京语言大学世界汉学中心消息,当地时间2024年10月21日,匈牙利著名汉学家、翻译家、匈牙利罗兰大学中国系名誉副教授尤山度逝世。

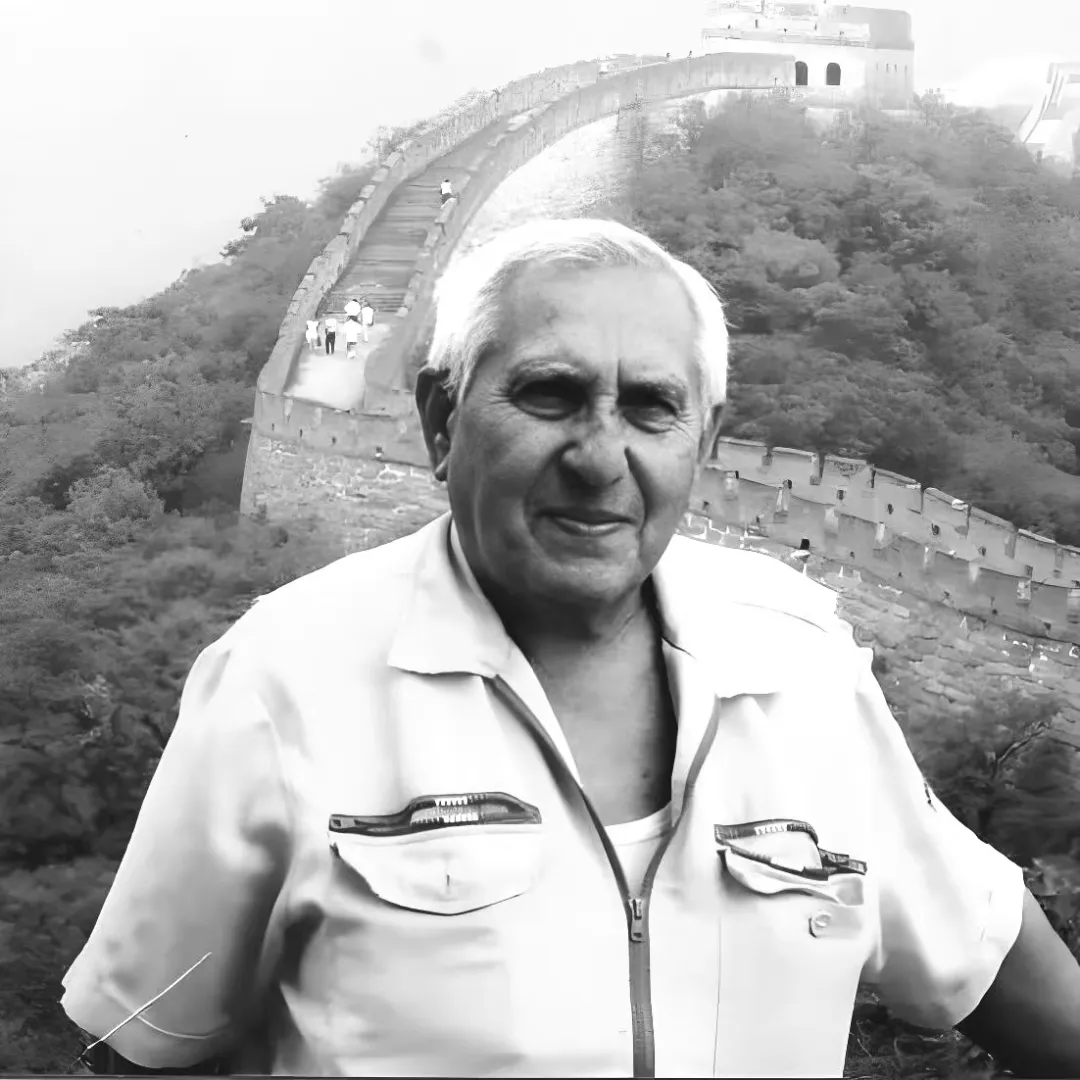

▲尤山度。(图片来自中新社)

尤山度在匈牙利汉学发展史上具有里程碑般的地位和影响,他为传播中华文化、促进中匈文化交流、增进中匈两国民众相互了解作出了重要贡献。提到尤山度与中国的故事,那得从1950年讲起。

1950年12月,尤山度坐了整整15天的火车,从布达佩斯出发抵达北京,开启了他在清华大学的留学生活。尤山度此前接受中新社东西问专访时曾回忆道:“我在清华大学读书时正值中国的抗美援朝战争时期。那时的中国十分需要国际声援,而我们这些东欧的学生恰在此时由官方组织来到中国,这对双方来说都具有十分重要的意义。”自此,他的一生便与中国紧紧联系在一起。

▲1952年夏,东欧交换生中国语文专修班师生在清华大学合影。(图片来自中国文化译研网)

在尤山度的记忆中,留学生活让他感受到了前所未有的热情。“当时我们在清华大学接受汉语培训,给我们上汉语课的老师,是全北京最好的老师。他们原先是英国、美国大学里的客座教授,被国家从国外召唤回来,为我们做汉语培训。”尤山度评价他的中文启蒙老师们为“最高级、最亲密的老师”,老师经常会直接到他们的宿舍嘘寒问暖,主动关注他们的学习和生活,过年的时候还会用保温瓶送来热气腾腾的饺子。

1955年回国后,出于对中国的浓厚兴趣,尤山度主动要求去匈牙利中国科学历史研究所工作。那时中匈交往频繁,匈牙利外交部非常需要会说汉语的人,于是在匈牙利中国科学历史研究所工作了一段时间后,他就被抽调进了匈牙利外交部。短短一年多的时间里,他为周恩来、朱德等许多访问匈牙利的中国重要领导人做过翻译。在他的相册里,至今还珍藏着许多与这些中国领导人的合影,这也成了他的中国记忆中最为珍贵的部分。1956年1月,朱德访问匈牙利,尤山度担任官方翻译。在一次群众集会上,当时的匈牙利领导人送给朱德一柄特制的马刀,朱德兴奋地从刀鞘里抽出马刀,高高举起。说起这个场景,尤山度十分的骄傲:“我作为当时唯一在场的翻译,就站在他身边,对我来说,那是一次难忘的经历。”

▲20世纪50年代,尤山度(中)为周恩来(右)做翻译。(图片来自中新社)

1956年,尤山度离开外交部进入罗兰大学从事教育事业。1975年至1976年间,他被再次抽调派往匈牙利驻华使馆工作了一年。1976年9月,尤山度回到匈牙利,继续任职于罗兰大学的中文系。

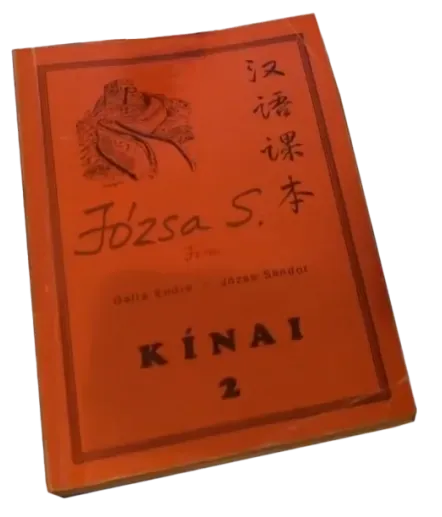

“上世纪70年代末,当时匈牙利大学里的中文教材非常有限,仅有的几种教材不能完全满足匈牙利本土教学需要。”尤山度回忆说。他与同事高恩德决心结合自己的翻译经验以及汉语教学实际,选取中国最好的教材,改编为一套适合匈牙利学生使用的教材。这套4册本《汉语课本》教材给无数匈牙利学生了解中国打开了方便之门,是匈牙利第一套比较完整的汉学学习资料,到现在还一直用于匈牙利学生的汉语教学。

▲尤山度和高恩德主编的《汉语课本》教材卷二。(图片来自中国文化译研网)

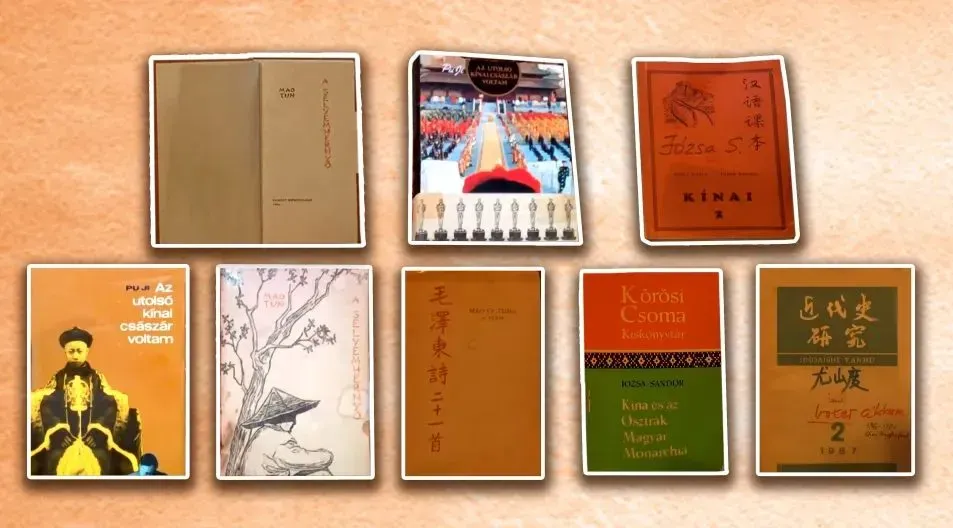

1988年至1991年,尤山度被北京外国语大学聘为客座教授,为中国学生讲授匈牙利历史。这之后他就一直活跃在中匈文化交流的各个领域。“做研究70年,我的研究视野一直没有离开过中国这个研究对象。”尤山度年逾90时依然笔耕不辍,他的许多学术著作都产生了重要影响。他在《中国与奥匈帝国》一书中,基于自己对中国和匈牙利两国历史与现实的深刻理解,将1949年后的中国与匈牙利的关系与历史,完整地记录了下来,是迄今为止十分珍贵的史料汇编。在尤山度看来,“匈牙利文化的独特性来自于其东方根基”。在他书房的墙上一直挂着一幅用汉字写就的裴多菲的名句“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛”。

▲尤山度的作品。(图片来自中国文化译研网)

此外,尤山度在中国文化翻译方面也是成果斐然。他通过查阅资料、与中国朋友探讨交流,与匈牙利诗人反复探讨,整理和翻译了毛泽东21首作品,以《毛泽东诗词二十一首》为书名,用中匈双语对照的形式在布达佩斯出版。出于对毛泽东的敬重,这本书中文部分出自当时匈牙利最好的中文书法家的手笔,并用红色印刷,书籍封面采用了当时最昂贵的丝绸封面,印制十分精良。尽管定价很高,作为第一部匈牙利语的毛泽东诗词作品,这本书还是很快就销售出3000册,在匈牙利产生了非常大的反响。尤山度还负责翻译了中国末代皇帝溥仪的自传,该书匈牙利语版译为《我是中国最后一个皇帝》,前后印刷三次。他还特意带着书稿拜访了溥仪的弟弟溥杰,溥杰为此挥毫留下墨宝:“我的前半生”和“惩毖鉴前车”,该书法收录于第三次印刷的匈语版溥仪自传中。

尤山度曾这样说道,“我退休以后,也没有停止中文教学和中国研究。成年以后,我的一生都在和中国打交道”。这是从事汉学研究70年的尤山度对自己一生的概括,也深情地表达了他与中国紧密的生活交织和情感连接。

综合中新社、《学习时报》、CCTSS微信公众号等