从20年前偶然接触中文,到如今成为熟读中国古代典籍的汉学家,沈友友经历了探索中华文化的传奇之旅。

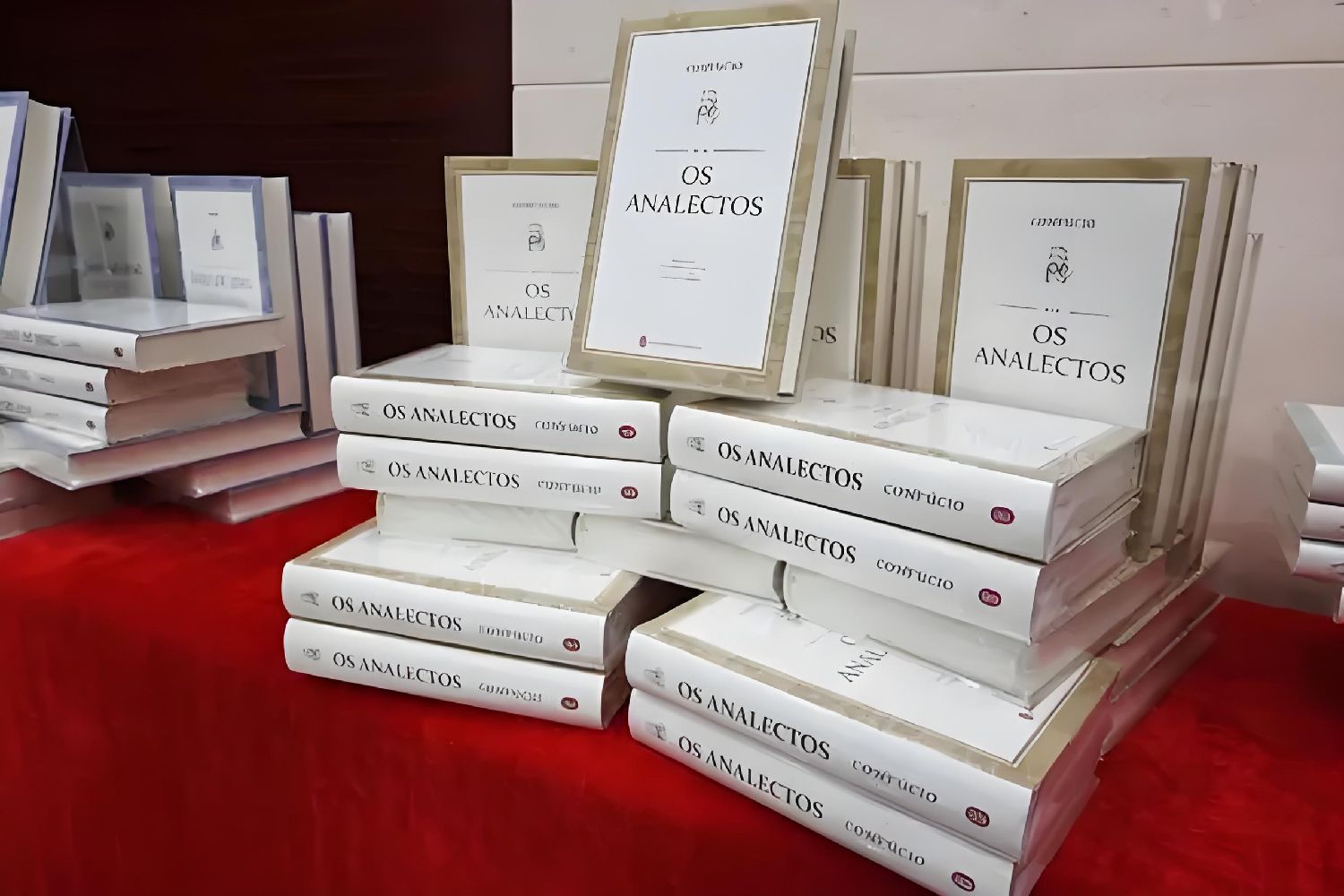

葡文版中华经典再上新!

近日,“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式在北京举行。当天发布的《〈道德经〉通解》《〈论语〉通解》《〈庄子·内篇〉通解》三部著作是由巴西汉学家沈友友精心整理与翻译的葡语译著,详尽诠释了《道德经》《论语》《庄子·内篇》等中国国学经典。不仅忠实地还原了老子、孔子、庄子的智慧原貌,更巧妙融合中国古代学者的深邃见解,为葡语国家读者呈现中华传统文化的思想盛宴。

▲沈友友在“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式上发言。(图片来自南美侨报网)

从20年前偶然接触中文,到如今成为熟读中国古代典籍的汉学家,沈友友经历了探索中华文化的传奇之旅。

2005年,沈友友来到中国工作,同时开始学习中文。在沈友友看来,中华文化是丰富、多面且深刻的。当意识到学习中文、了解中华文化不是一蹴而就的事情,需要投入更多时间和精力时,他毅然决定留在中国。

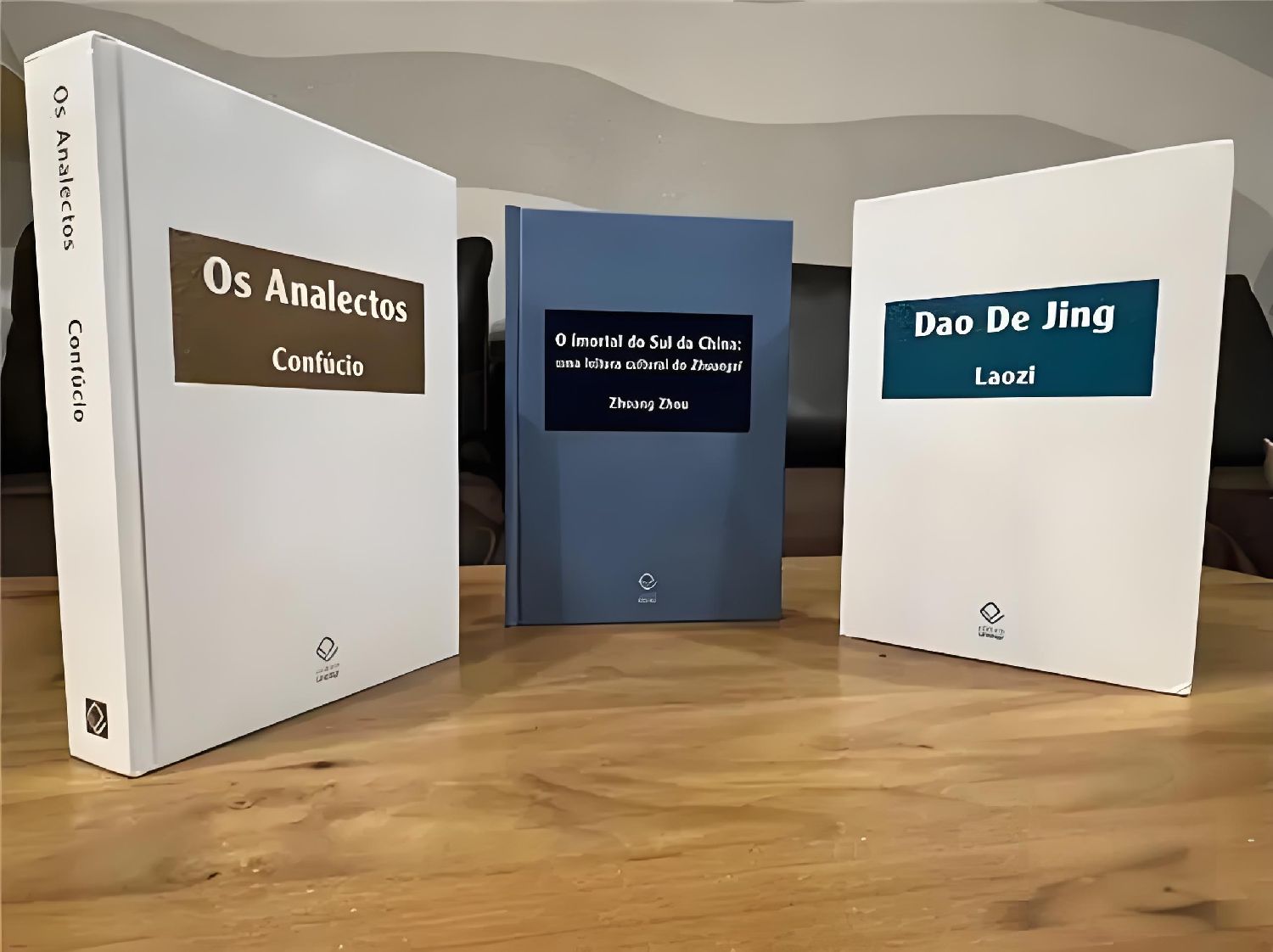

在中国生活期间,沈友友先后取得了北京大学中国哲学硕士学位和中国人民大学哲学博士学位,并踏上了汉学研究的道路。多年来,沈友友陆续翻译出版了《论语·葡语解义》《老子道德经河上公注·葡语通释》等多部葡语版译作,并发表了三十多篇文章。尽管研究成果颇丰,但这些典籍的翻译过程并非一帆风顺。“翻译就像是与自己搏斗的一个过程,中巴两国之间的文化差异较大,当翻译时找不到一个满意的表述时,自我搏斗就会相当激烈。”沈友友笑称,自己有时候生气会把书扔了,之后又重新再买一本。“译作的目的是激发读者进一步研究中国文化的意愿。我希望这些书在进入葡语国家的时候,能够有理想的传播效果。”

▲首发式新书《〈论语〉通解》。(图片来自南美侨报网)

值得一提的是,迄今为止,中外学者翻译的《论语》与《庄子》已达数十个版本,而《道德经》更是被译成了近百种语言。那么,海外学者为何对《论语》《道德经》《庄子》这三部经典情有独钟?

“选择《论语》因为它是中国传统文化的重要中心思想;选择《道德经》因为它在对外传播中国文化方面是最为重要的书籍之一;选择《庄子》因为它是最能打动国际读者内心的中国书籍。”这是沈友友的答案。

“《论语》中所展现的中国文化不仅仅是中国古代的,也是现代的。”两年前,马耳他青年汉学家萨尔瓦多雷·朱弗雷首次将《论语》翻译成马耳他语并出版。这是他一直想完成的工作,“《论语》是世界上最有价值的文学和哲学著作之一,也是我最喜欢的中国文学作品之一。”

▲沈友友翻译出版的部分葡语版中国传统经典作品。(沈友友供中新社)

美国汉学家邰谧侠是“全球老学”研究中心的主任,“全球老学”研究中心是研究《道德经》及其诠释、翻译的机构,首要任务是把全球所有的《道德经》译本和注本收集齐全形成一个完整的全球老学特藏。“《老子》也叫《道德经》,这本传统经典已然成为全人类的财富。它始终能为不同时代、不同地方的人们提供资源。”

“道家最难的一本书就是《庄子》,虽然晦涩难懂,但其妙无穷,甚至能够解决我们在现代生活中遇到的问题。”厄瓜多尔汉学家何塞讲述了《庄子·至乐》中记载的一则故事,妻子死后,庄子“方箕踞鼓盆而歌”——伸着两腿坐在地上敲着瓦缶唱歌,“面对至亲的离世,庄子不悲反喜,因为他知道妻子落叶归根,生老病死都是自然的一部分。理解了这一点,我们便能够坦然地面对生活起落,不为花颜易逝而焦虑,不因面对死亡而悲伤。”何塞说。

历史长河大浪淘沙,先贤哲思的魅力却不曾褪色分毫。这些经典之作不仅是中华文明的瑰宝,也成为了连接不同国家和文化之间理解与交流的桥梁。

综合中新社、环球时报、北京日报客户端、总台环球资讯广播等