大禹治水的故事在中国家喻户晓。大家都知道大禹是奋斗在中原黄河流域的人,最后在中原奠定了中国第一个王朝夏。要说大禹和四川有关,很多人可能觉得不大可能,毕竟在古代,蜀道难,难于上青天,上古时代太隔绝,大禹跑四川那老远的地方去干吗?

但《蜀王本纪》中记载,大禹出生在汶山广柔县,这个广柔县,就在现在川西北阿坝的理县。三国时代蜀汉大学者谯周,有个老师叫秦宓,秦老师就认为大禹出生在当时汶山郡的一个叫“石纽”的地方(《三国志·蜀志·秦宓传》)。

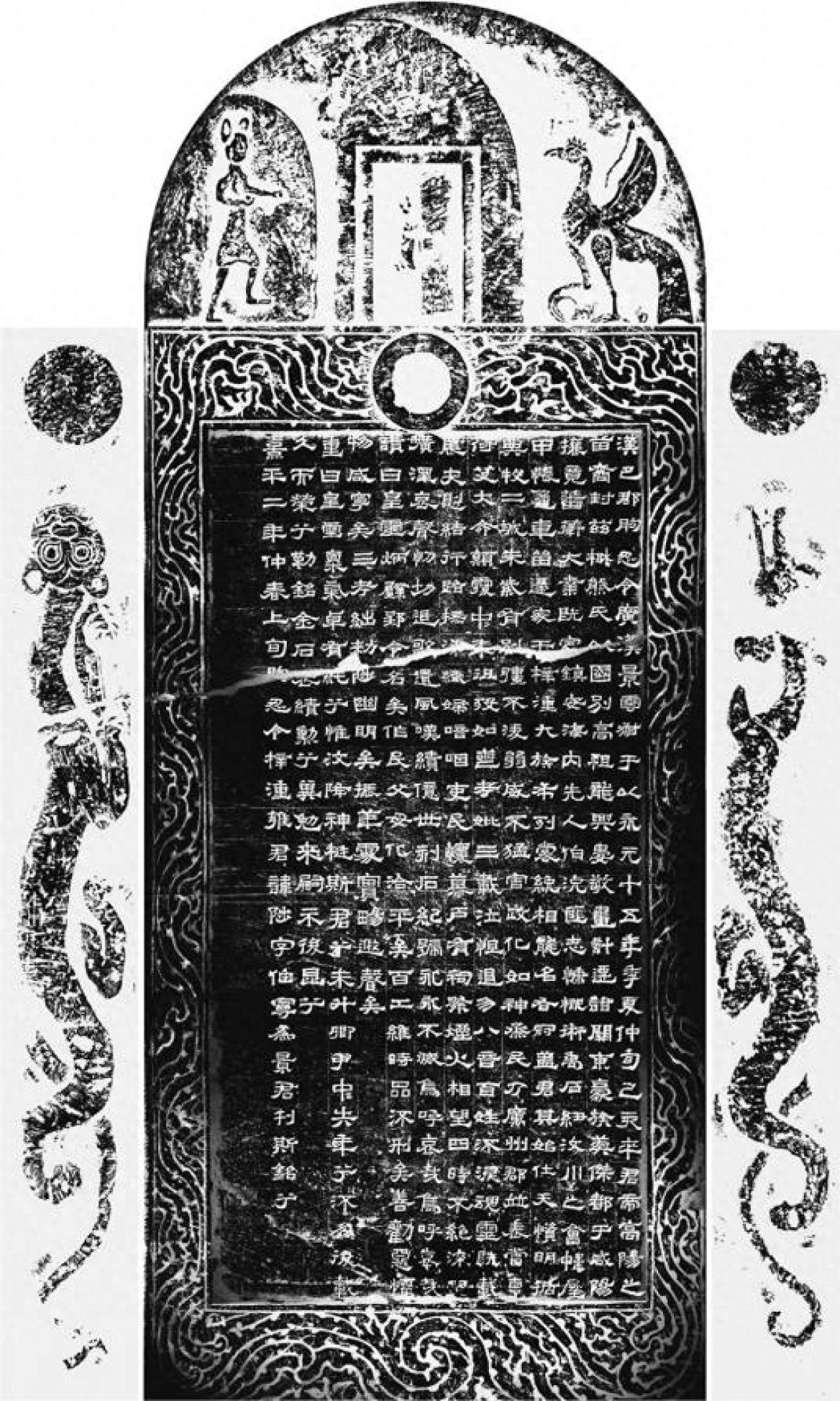

2004年在重庆云阳县,出土了一块东汉时代的石碑,叫《景云碑》,碑文里面也提到大禹出生在“石纽”,并且在“汶川”举行过会议(“术禹石纽,汶川之会”)。

▲《景云碑》。作者供图

汶山郡的郡治在川西北阿坝的茂县,“石纽”的具体位置,则有多种说法。据说,就在大禹出生的那个广柔县,也有一个石纽乡,方圆有一百里。当地的古代氐羌族老乡们,因为崇拜大禹故里,把这当圣地,不敢在这居住和放牧。所以,这一片的树木、植被之类,应该比较丰富。

老乡们也不讲究大汉朝的法律,而是有自己的一套江湖规矩,或者叫不成文习惯法。如果有犯罪的人,能逃到这处圣地躲起来,艺高人胆大,荒野求生能力爆棚,能坚持在这儿混三年,不被人抓住。那么恭喜,这可不得了,这是大禹在天上保佑啊。他犯的罪,那就一笔勾销了。(《水经注》卷三十六“沫水”)

找个圣地藏起来,这种事在古老的习惯法时代,是比较常见的。比如在古代欧洲,只要犯人逃到教堂,就可以得到保护,追捕他的人,不能进入教堂。比如英国玫瑰战争的时候,爱德华四世的王后伊丽莎白·伍德维尔,就逃到西敏寺躲起来。有时候,只要摸到教堂大门的门环,就算可以得到保护。

当然了,广柔县老乡们饶恕能在石纽圣地荒野求生的人,主要还是看大禹的面子。当地老乡们热爱大禹、尊敬大禹、崇拜大禹。大禹已经成了当地人和文化的重要部分。

古老传说背后往往有真实历史的影子

对这种现象,一些研究者嗤之以鼻,觉得这就是边缘人群的攀高枝行为。因为你们是“华夏边缘”,要向主流文明靠近,就得编造一些祖先传说,抬高身价。

记载大禹出生在川西的文献,哪怕把《蜀王本纪》算成杨雄写的,最早也只是西汉。《三国志》和《水经注》的说法就更晚了,说明都是晚期被造出来的呗。

这种推论的思路,从逻辑上讲当然也是可能成立的。但这种思路可能忽略了一个问题,那就是一些古老传说背后,看似荒诞不经的内容,确实可能有一些真实历史的影子,最早被口口相传地传颂,更晚时代才被文字给记录下来的。

比如在欧洲,十九世纪以前的学者,看待《荷马史诗》,都是将其视为神话和文学作品,而不是真实的历史。虽然《荷马史诗》中讲述了希腊联盟对特洛伊的战争,但没有人拿“特洛伊战争”当真实、严肃的历史。

这事儿后来发生反转,挺戏剧性的,是由一个“民科”加土豪的德国人推动的。这人叫海因里希·施里曼,从小就迷恋《荷马史诗》。施里曼后来从学徒成为商人,最后投资发大财成为土豪,一直没有受过“学术训练”。这反倒让他能不迷信权威,而是保持自己的想法,坚持认定《荷马史诗》中记载了真实的历史。

这位土豪是真任性,只根据《荷马史诗》中对特洛伊城周围环境的记载,就把位于当时奥斯曼帝国的希沙里克山丘,认定为特洛伊遗址所在,在1870年开始挖掘,不但真的挖掘出特洛伊的城墙,而且出土了大量金银珠宝。

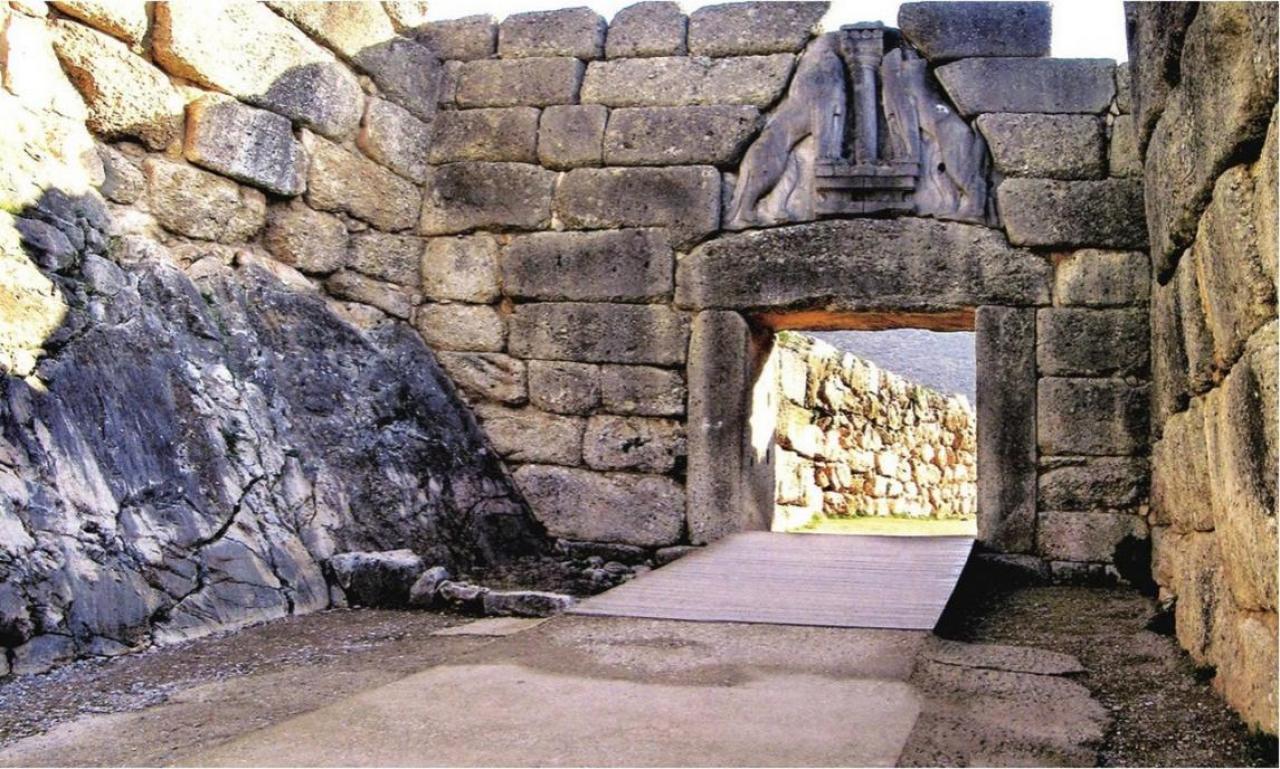

▲施里曼发现的迈锡尼古城“狮子门”。作者供图

▲施里曼在特洛伊遗址发现的黄金饰品。作者供图

施里曼发现了特洛伊,轰动了当时的欧洲,包括学术界。因为这打破了人们对历史的认知,即以往那些被当作神话、文学的故事,其实很可能背后具有真实历史的影子。

发现特洛伊后,施里曼再接再厉,又在希腊伯罗奔尼撒半岛,发掘出《荷马史诗》中的迈锡尼古城。在他之后,受到施里曼的启发,英国人阿瑟·约翰·埃文斯爵士,又于1900年在地中海的克里特岛上,发现了克诺索斯宫殿遗址,证实了《荷马史诗》中对克诺索斯的记载。

施里曼和埃文斯的大发现,竟然挖掘出在传统古希腊文明以前,欧洲还存在一个更古老的“爱琴海文明”。《荷马史诗》中记载的特洛伊战争,就是对这个古老文明的模糊记忆。

当然,现在网络上一些人喜欢谈“西方伪史论”,说特洛伊、迈锡尼、克里特之类的遗址,都是现代伪造的。是西方人为了拉长自己的历史。

但问题是,“西方伪史论”的逻辑就有问题。如果洋人在历史上是长期停留在树上的猴子、野人,只是到了近两百年,却忽然获得洪荒之力,以迅雷不及掩耳之势爆炸般地崛起。这其实不是在贬低西方,这恰恰是在神话西方,只有“神族”才有这种不可思议的爆发力,而不是像正常人一样,有一个渐进的演化过程。

更何况,“西方伪史论”的逻辑,也同样可以被反用于中国考古发现,说三星堆是现代人伪造的,对吧?所以啊,对这些“网络民科”的说法,真的不用认真理会。对这种“魔法”,你一认真就输了。

真有人信这个,你就回答他说,说得好,我同意。古埃及、古希腊都是拿破仑伪造的,其实英国起源于湖南英县,德国起源于山东德州,这样就行了。就像郭德纲说的,有人说火箭要烧水洗煤,你跟他争,再多说一句你就输了。

话说回来,施里曼、埃文斯等人发现爱琴海文明的学术意义,就是启发我们在面对不可思议,甚至荒诞不经的神话、传说时,可以多留个心眼,想想这背后,是不是还可能存在真实历史的影子?

古蜀沿用中原夏朝礼制礼器

这种启发,同样适用于大禹出生在四川的传说。如果我们不把“大禹”看成一个具体的历史人物,而是看成一个符号,这个符号即古代黄河流域的文化,以及大禹缔造的夏朝的文化。如果这样的话,古代四川真的和黄河流域、夏朝文化之间,存在着不少联系。

首先是在三星堆遗址,发现了很多二里头才有的玉牙璋、三足盉、觚、高柄豆、鬲形器之类的陶礼器。这些器物的名称,可能看起来有点奇怪和抽象,先不去管它。我们就单独看一种比较典型的器物,就是在夏朝都城二里头,以及在三星堆都有很多发现的典型器物,叫做三足盉,一对比就清楚了。

▲二里头出土的陶盉。作者供图

▲三星堆青关山H105出土的陶盉。作者供图

上图是夏朝都城二里头出土的三足陶盉,下图是三星堆出土的。二者的形状简直如出一辙。如果不加以说明,用肉眼是很难区分哪个是二里头的,哪个又是三星堆的。

这种三足盉,是一种祭器,并非一般老百姓日常用的东西,而是专门造出来,祭祀鬼神或者祖宗用的。盉里面装的是酒,三个圆锥状的脚,用一点柴火就可以加热,让里面的酒沸腾。

朝上有一个孔,能够把酒香朝着天上发散出去。当时的人们相信,天上、地下都住着神,要让天上、地下的神,都能得到祭祀,吃饱喝足,人间就能风调雨顺。所以,“修礼地祇,谒款天神”(《史记·司马相如列传》),让上面的、下面的各路大神,都吃好喝好。

神灵喜欢用鼻子闻香味,来享用祭品。《诗经》里面描述“苾芬孝祀,神嗜饮食”,就是用香味来满足这些大神。对地下的各路大神,可以把酒浇灌到地上,这些酒里面加了郁金之类的香料,也叫“郁鬯(chàng)”,大神们很喜欢。

而对于在天上的神,也要让他们享用这些香酒,陶盉朝上的小孔,就是为这个服务的。各位在上面的大哥们,吃好喝好啊,兄弟我这么虔诚,一定保佑兄弟们风调雨顺能发财。

祭拜各路大神的方法,是很专业化、模式化和固定化的,就是说陶盉的用法,是有传承和延续性的。夏朝这么用陶盉,传到三星堆,一样也是大致相同的用法。这种用法想要讨好天上、地下各路大神的思路,也是一脉相承的。

你可能会说,不对啊,二里头是夏朝中晚期的,三星堆祭祀坑,那是商朝中后期的,二者之间隔着几百年。这三星堆人就算是夏朝铁杆粉丝,这时间上也对不上啊,夏朝都灭亡几百年了,怎么还在用夏朝的礼制礼器?

其实这也没毛病,孔老夫子早就说过,礼失求诸野嘛。意思就是,中心地带的文明元素,随着时间流逝消失了。但是这些元素,却在更遥远的边缘地区,得到了完好的保留。通过研究边缘地区保留的东西,就能弄明白以前是咋回事。

比如说,中国在满清以后,对明朝的很多礼制,就不用了。但在朝鲜半岛的韩国,至今还在沿用“朱子家礼”之类的东西,甚至还在使用“崇祯后三百七十四年”之类的纪年,简直堪称大明活化石。

▲1847年日本的“衮冕服”。作者供图

▲现代韩国的“崇祯纪年”。作者供图

而在日本,一直到清朝晚期了,在明治维新之前,居然还在使用中国先秦以来的“衮冕服”,上面有十二纹章。在韩国,至今也还保留着衮冕、祭宗庙之类的古礼。这些东西,都可以叫做礼失求诸野。

所以当时的古蜀国,也是类似的情况。虽然夏朝已经不在了,但是却保留和沿用着夏朝的礼制和礼器。类似的夏朝礼器,除了三足盉等陶器外,还有玉牙璋、青铜绿松石兽面牌这类东西。

▲左为三星堆出土的玉牙璋,右为二里头出土的玉牙璋。作者供图

从形制上来看,三星堆出土的玉牙璋,和二里头出土的玉牙璋,也几乎一模一样。如果没有文字介绍,简直是无法区分。这种礼器,是地位很高的人,拿着祭拜各路大神的。三星堆二号祭祀坑里面,就出土过一件祭拜大神的跪坐人像,手上就拿着这种牙璋,看起来挺虔诚的。

▲三星堆二号坑出土的手持牙璋祭祀的人像。作者供图

在二里头还有一种叫做青铜绿松石兽面纹饰牌的东西。就是一块青铜牌,上面用很多绿松石,镶嵌出一个兽面的形象。我曾经写过一本书,叫《早期中国的龙凤文化》,对此做过研究。这个兽,其实就是龙。夏朝人崇拜龙,夏王家族和龙关系很密切,大禹也和龙有关系。

▲左:三星堆出土的嵌绿松石铜牌,右:二里头出土的嵌绿松石铜牌。作者供图

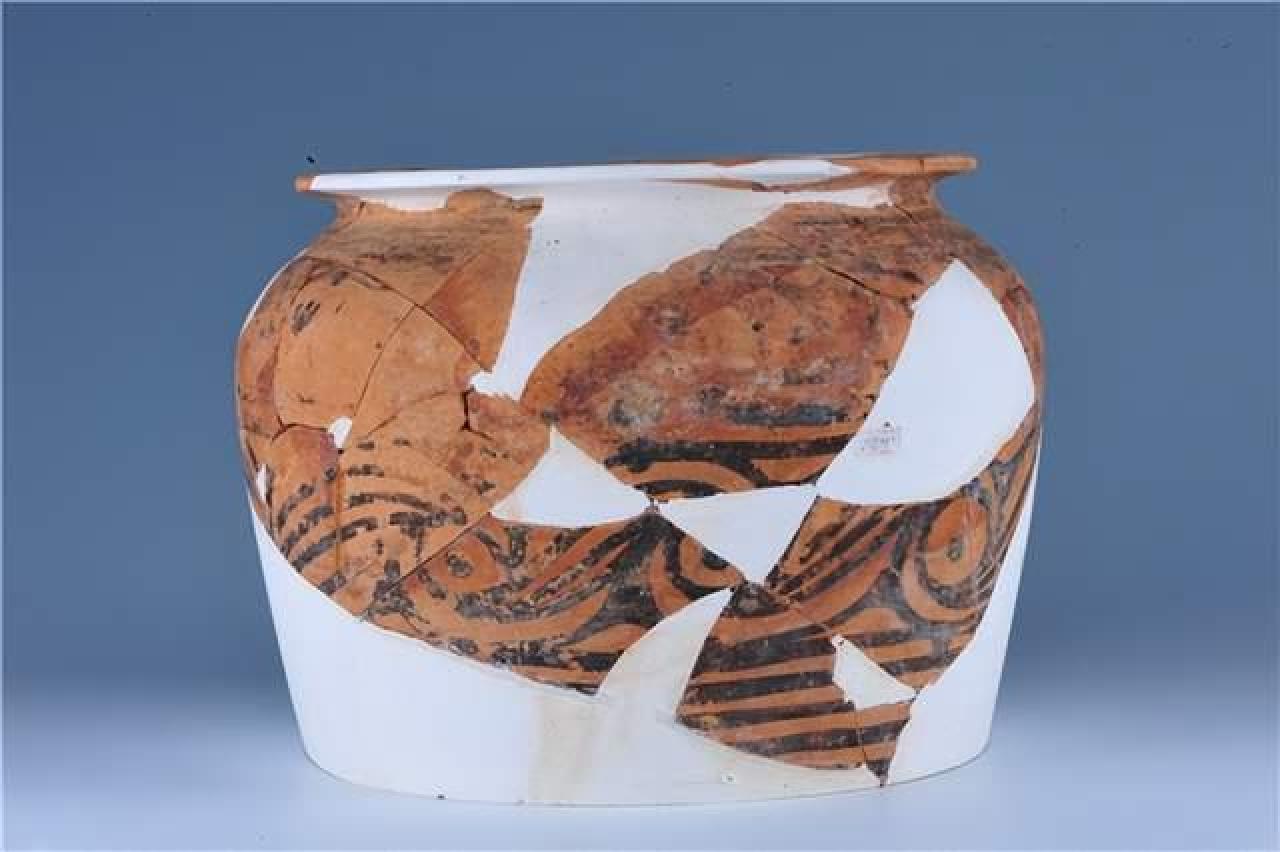

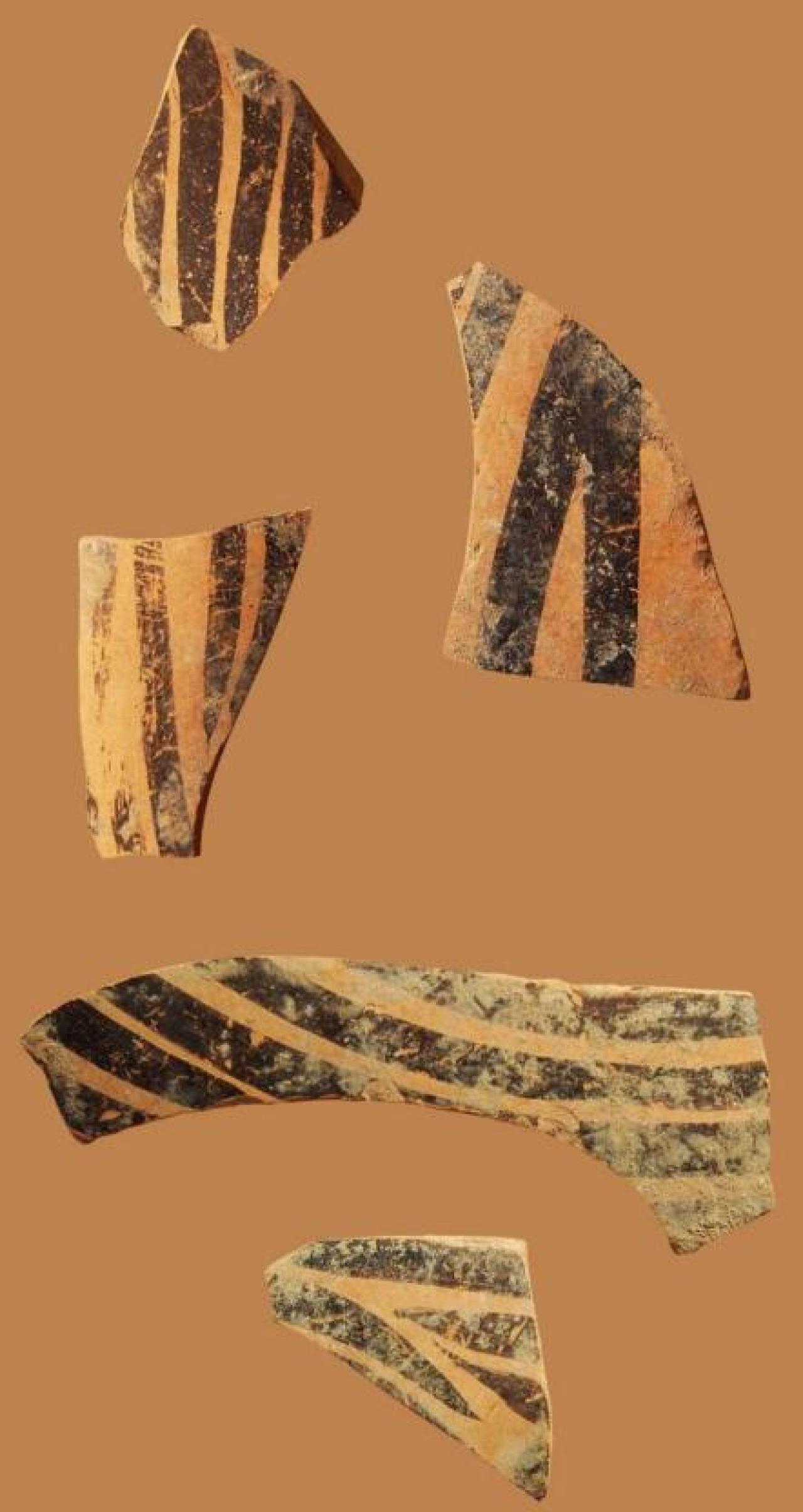

除了这些礼器之外,在传说中那些大禹出生的川西北地区,还发现过不少彩陶。这些彩陶和黄河流域的马家窑文化彩陶之间,存在着千丝万缕的联系。比如在距今五千多年前的四川茂县营盘山遗址,就出土过和黄河上游地区很相似的彩陶。在川西北各地,多处都发现有这类彩陶。

▲茂县营盘山出土的彩陶。作者供图

▲四川马尔康市哈休遗址出土的彩陶。作者供图

在川西的茂县营盘山、汶川县龙溪寨、马尔康市哈休遗址、马尔康石达秋遗址、松潘县苍坪村、金川县刘家寨、汉源的狮子山遗址等很多地方,出土有黄河上游地区风格的彩陶。尖底瓶、陶罐等器型也很相似。

在古代四川和黄河流域之间,存在着一条“彩陶之路”。川西各地彩陶的化学元素分析结果,也和黄河上游地区非常相似。其中一些可能是从黄河流域买卖过来的,也有一些是蜀人自己仿造的。当时古蜀人心目中,来自中原地区的彩陶,是值得模仿的好物。

如果把“大禹”理解成中原的文化,那么“大禹”确实和古代四川之间有不浅的缘分。所谓“尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟”的说法,其实是不成立的。川西各地流传的“石纽”传说,正是对这一历史影子的依稀记忆。(完)