七百年前,一位元代的民间航海家从泉州启航,最终抵达非洲的土地。几乎在同一时期,一位摩洛哥旅行家历经艰辛,到达了泉州,开启了中国之旅。

七百年前,一位元代的民间航海家从泉州启航,远渡重洋,最终抵达非洲的土地。

几乎在同一时期,一位摩洛哥旅行家历经艰辛,到达了泉州,开启了他向往已久的中国之旅。

这次奇迹般的“互访”,似乎预示了中非如今的紧密关系,种下了两地友好合作、互利共赢的种子。

(一)汪大渊的非洲远航

这位元代的民间航海家,就是汪大渊。在1330年,也就是郑和下西洋的75年前,汪大渊便沿着海上丝绸之路,踏上了一段传奇的地理大发现之旅。

在接下来的十年间,汪大渊两次远航,最远抵达了非洲东海岸的坦桑尼亚桑给巴尔岛,被誉为“东方的马可·波罗”。

在他的著作《岛夷志略》中,汪大渊详细记载了他所到之处的地理物产、风俗民情和贸易情况。这些记录很早就引起了西方学者的关注,并被翻译为多种语言,供世界各地的学者研究。

▲汪大渊航海图,AI制作。

在汪大渊之前,中非之间的探索和认识已有着悠久的历史。自汉朝开辟丝绸之路起,中非之间的交流便通过贸易、文化和人员往来等方式展开。

三国时期,文献中已有关于非洲的记载,例如魏国史书《魏略》中提到的“海西乌迟散城”,据考证很可能是现今的埃及亚历山大港。

说起亚历山大港,《史记》记载安息使臣“以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉”,其实“黎轩善眩人”说的就是亚历山大的魔术师。

《魏略》称,“黎轩多奇幻,口中吹火,自缚自解”。据史料记载,“埃及艳后”克利奥帕特拉七世曾穿戴华丽的中国绸衣出席宴会,惊艳全场。

▲身穿中国绸衣的埃及艳后,AI制作。

公元8世纪,唐代著名旅行家杜环曾游历北非,并在《经行记》中清晰记录了在“摩邻国”的见闻:“其人黑,其俗犷,少米麦,无草木,马食干鱼,人餐鹘莽。”(鹘莽:唐代波斯枣的异名)

经后世学者考证,杜环远游的“摩邻国”大概就是今天北非的埃塞俄比亚或摩洛哥地区,杜环因此成为历史上第一个到非洲大陆的中国人。

▲杜环像。(图片来源:丝绸之路世界遗产网)

唐宋以来,中国人对非洲的认识逐渐加深,相关文献著述也越来越多。如唐代段成式的《酉阳杂俎》,宋代李石的《续博物志》、赵汝适的《诸蕃志》、周去非的《岭外代答》,元代刘郁的《西使记》、汪大渊的《岛夷志略》,明代马欢的《瀛涯胜览》等,记载了亚历山大、开罗、桑给巴尔以及马达加斯加等地的地理和社会生活。

到了清代,中国人对非洲的认识更加全面。林则徐的《四洲志》、魏源的《海国图志》和徐继畬的《瀛寰志略》都编有非洲志部分,这些作品更为详细地介绍了非洲的地理、人文社会和政治状况。

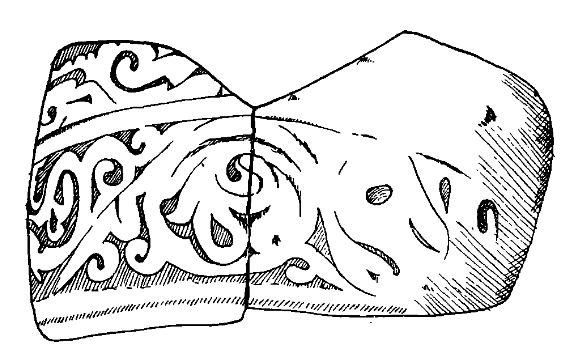

▲埃及开罗古城出土宋元印花青瓷(摹本)。(图片来源:中国知网)

与此同时,近百年来,非洲各地也不断发掘出唐宋时代的货币与瓷器。在埃及的福斯塔特城(开罗古城)曾发掘出晚唐至清早期的中国瓷器;在索马里的首都摩加迪沙出土了宋代的钱币,在桑给巴尔发现宋代的货币和古青花瓷器等。

这些文献与文物,有力证明了中非文明交往至少已有两千年的历史,成为研究中非友好文明交往的宝贵历史资料。

(二)伊本·白图泰的中国之旅

而那位与汪大渊生活在同一时期,从非洲远道而来中国的旅行家,是摩洛哥的伊本·白图泰。

伊本·白图泰将中华文明带到了遥远的非洲,成为了中非友谊桥梁的搭建者。

1324年,也就是元朝泰定元年,22岁的伊本·白图泰离开了家乡,开启了他环游世界的旅程。他在游记中写道:

“我从丹吉尔——我的故乡出发正是伊历725年(公元1324年)7月第二个星期四,……一路上我无亲无友,受尽波折,……离别了故乡,像飞鸟离巢一般。”

▲阿拉伯文《伊本·白图泰游记》的封面。(图片来源:泉州网)

伊本·白图泰的非凡之旅持续了20余年,他穿越了亚非欧的数十个国家,深入了解了各地的山岳河流、风土人情和奇闻轶事。他依靠帆船、马车、骆驼和步行,完成了难以想象的艰苦旅行。

印度德里苏丹国得知伊本·白图泰热爱旅行,便任命他为使者,沿着海上丝绸之路出使中国。他和中国的故事,也就此展开。

1341年,伊本·白图泰从印度乘船出发,途中遭遇风暴并流落至马尔代夫,但最终在四年后到达刺桐城(今福建省泉州市),开启了他向往已久的中国之旅。

▲泉州海外交通史博物馆内的伊本·白图泰雕像。(图片来源:泉州网)

伊本·白图泰沿着京杭大运河北上南下,途经泉州、广州、镇江、杭州以及元大都,详细记述了中国的风土民情、社会状况和历史事件。

他对中国当时的繁荣景象赞叹不已,认为中国是“世界上房舍最美好的地区,全境无一寸荒地”“沿河两岸皆是花园、村落和田禾”。

在伊本·白图泰看来,杭州是他在中国“所见到的最大城市”,而泉州的港口则“是世界大港之一,甚至可能是最大的港口”“港湾内船艇相接,帆樯蔽天。彩色风帆与绸伞,相映生辉。雕舫画艇,十分精致”。

▲由宋元时期的泉州出发,是一个广袤的海上世界。制图/莫奈。(图片来源:地道风物)

他对中国的广袤土地和丰富物产印象深刻:“各种水果、五谷、黄金、白银,皆是世界各地无法比拟的。”

“世界上没有比中国人更富有的了。”

“中国瓷器是瓷器种类中最美好的。”

“中国人是各民族中最精于工艺者。”

“中国地区是最安全、最美好的地区。”

▲泉州开元寺东西双塔,建于南宋时期,是泉州的文化地标。摄影/赵啸飞。(图片来源:地道风物)

1987年,中国学者李建工受邀参加摩洛哥举办的国际学术交流活动。会后,他向摩洛哥国王展示了中文版的《伊本·白图泰游记》,国王高兴地说:“伊本·白图泰数百年前就访问过中国,说明摩中友谊之久远。如今,这位友好使者的游记被翻译为中文并出版,这是件大事,象征着我们两国友谊的新发展!”

随着多条中非直飞航线的开通,古老的海上丝绸之路已演变为便捷快速的“空中走廊”。这些“空中走廊”极大缩短了中非之间的物理距离,架起了中非人民交往的“连心桥”。

▲2019年,中国南方航空公司运营的首条由湖南直飞非洲大陆的定期航线抵达肯尼亚首都内罗毕,中国又多了一条通往非洲的“空中走廊”。新华社记者吕帅摄

(三)续写中非“山海情”新篇章

如今,越来越多的非洲朋友选择来到中国,以各种方式继续着“伊本·阿图泰之旅”。

2024年2月,70岁的摩洛哥自行车运动员卡里姆·穆斯塔从卡萨布兰卡出发,历经200多天、穿越15个国家,骑行15000公里,终于在2024年中非合作论坛北京峰会召开前夕到达北京,并于9月来到福建泉州。

他表示,此次旅程就是为了追随14世纪摩洛哥旅行家伊本·白图泰的足迹,更好地探索世界、了解中国。

尽管旅途中经历了很多困难,但每到一处,卡里姆都能感受到友善的中国人民给予他的热烈欢迎、热情款待和巨大帮助。

▲骑行来到中国的卡里姆·穆斯塔。(图片来源:人民网)

今天,越来越多的中国人在非洲发展创业,也有很多像卡里姆一样不远万里从非洲来到中国学习、工作和生活的国际友人。

宝拉,一位在中国生活十余年的加蓬主持人兼配音演员,通过配音让非洲观众理解中国的影视作品,看到最新、最真实的中国。

刚果(布)的青年王子Prince Igor Itoua,在中国留学多年并开展科研,希望能够“用在中国的所学,为家乡建设坦途大道”。

南非的“90后”企业家辛格,致力于推动非中经贸文化交流,她相信“与中国合作,就是与机遇同行”。

一直以来,中国对非洲的支持也从未停歇。从基础设施建设到农业生产,从电子商贸到教育医疗,中非合作的累累硕果,让非洲兄弟姐妹切实感受到了发展的实惠。

▲3月2日,在尼日利亚拉各斯,一列轻轨蓝线列车驶入码头站(无人机照片)。(图片来源:新华社)

在加纳,中国铁建港航局集团承建的多功能综合渔港,圆了加纳人民数十年的梦想,不仅为促进就业、改善当地渔民生活注入活力,也延续着中非古老的航海记忆;在尼日利亚,中土集团承建的拉各斯轻轨蓝线,作为西非地区首条电气化轨道交通,为当地居民提供了便捷、绿色的出行方式。

在肯尼亚,湖南小伙创立的跨境电商平台,让中非好物在“云端丝路”上实现双向奔赴;在津巴布韦,女孩夏洛特“拜师”援津的湖南中医医生,用针灸治疗帮助当地百姓……

中国还积极帮助非洲提升粮食安全,援建了24个农业示范中心。通过农业专家技术援助和培训、先进农业技术转移,中国的杂交水稻在20多个非洲国家扎根,绿意盎然的农业园在这片热土上茁壮成长,非洲人民的“粮袋子”和“菜篮子”日益丰富。

▲冈比亚中河区萨普地区,当地村民在空地上晒谷子(上图);塞内加尔达喀尔市桑加勒卡姆村,中国农业专家周建鹏在辣椒大棚与当地村民查看辣椒长势(下图)。湖南日报全媒体记者傅聪陈萌摄

今年是中非合作论坛成立25周年。在这一平台上,中非双方不断深化合作,推动文明交流互鉴,续写着中非“山海情”的时代新篇。

“根植于传统友好,彰显于合作共赢,壮大于与时偕行。”有关中非合作共赢、携手共进的故事,道出了中非友谊历久弥坚、永葆活力的真谛。

中非传统友谊沿着“真实亲诚”的轨道,必将走向更广、更宽、更深层次的美好未来,惠及两地,为世界的和平与发展贡献力量。(完)

(作者简介/张艳丽,西北民族大学中华民族共同体学院博士研究生;马少卿,西北民族大学铸牢中华民族共同体意识研究院教授、博士生导师,系本文指导老师。)