从唐太宗敕建到雍正赐名,从戊戌风云到文人雅集,法源寺的每一块砖瓦都镌刻着文明的年轮。

一千三百年间,法源寺的丁香开了又谢,石阶上的青苔绿了又黄。

这座始建于唐贞观年间的古刹,曾目送泰戈尔在花下吟诗,庇护齐白石于僧房刻印,更在李敖笔下化作戊戌变法的血色舞台。而今,寺内一座石狮被游客轰然推倒,碎裂声中,历史与现实的裂痕怵然惊心。

从唐太宗敕建到雍正赐名,从戊戌风云到文人雅集,法源寺的每一块砖瓦都镌刻着文明的年轮。

▲2024年4月,北京法源寺丁香盛开。(图片来自视觉中国)

▲2024年4月,北京法源寺丁香盛开。(图片来自视觉中国)

花下对谈:一场跨越百年的文化伏笔

每年的丁香花开,法源寺便会盛极一时,五湖四海的人们从四面八方纷至沓来,只为借着春日好时节,一睹“胜地花开香雪海”盛景。这满树繁花曾见证的,不仅是游人的惊艳目光,更有一场载入文化史的诗意相逢。

1924年4月,印度诗人泰戈尔首次到访中国。作为翻译,徐志摩、林徽因陪同泰戈尔到北京法源寺,在丁香花下娓娓而谈。泰戈尔还作了《东西文化之精髓》的演讲和一首诗,成为中印文化交流史上的佳话。

泰戈尔在演讲时说,自己是“为求道而来”,“犹如一位敬香者,来向中国文化致敬”。

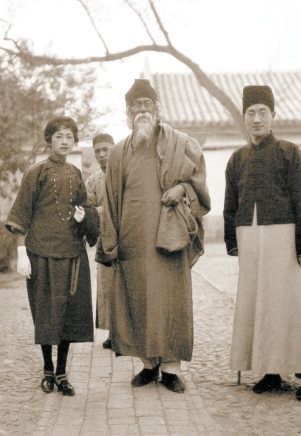

▲1924年4月26日,“岁寒三友”在法源寺合影。(图片来自《北京晚报》)

▲1924年4月26日,“岁寒三友”在法源寺合影。(图片来自《北京晚报》)

那次访华交流盛况空前,吸引了梁启超、鲁迅、蔡元培、胡适、梅兰芳等一众名流。泰戈尔、徐志摩、林徽因在寺内的合影流传至今,被称为“岁寒三友”。林徽因清馨淡雅若“梅”,泰戈尔沧桑坚韧似“松”,徐志摩清癯飘逸如“竹”。

▲2024年4月,“致敬巨匠百年诗情”法源寺百年丁香诗会开幕式上,扮演泰戈尔(中)、林徽因(左)、徐志摩的演员在百年前三人合影的位置进行表演。(图片来自中新社)

▲2024年4月,“致敬巨匠百年诗情”法源寺百年丁香诗会开幕式上,扮演泰戈尔(中)、林徽因(左)、徐志摩的演员在百年前三人合影的位置进行表演。(图片来自中新社)

100年后,2024年4月,泰戈尔后裔、舞蹈家苏拉加·泰戈尔来到法源寺,参加“致敬巨匠百年诗情”法源寺百年丁香诗会。她说,泰戈尔与中国朋友缔结了一生的友谊,直到离世前还与中国朋友保持着联系,“我也在中国感受到了人们的热情,希望我们在友谊中创造出更多能骄傲地展示给下一代的作品。”

年过半百北漂:齐白石在法源寺的生存博弈

画家齐白石,比泰戈尔更早些——于1917年来到法源寺,并下榻僧房。他没有闲情逸致,更不是来赏花、吟诗的,而是以年过半百的岁数来京城闯荡、谋生的。

法源寺所在的宣南文化区(宣武门以南)是清代至民国早期文人聚集之地、会馆集中区域。法源寺距烂缦胡同的湖南会馆仅500米,离湘潭会馆1.2公里,离湖广会馆1.5公里,步行到琉璃厂也在半小时以内。

住在法源寺,对于本身为湖南湘潭籍、又以卖画刻印为生的齐白石而言,无疑是既有“地利”,又得“人和”。齐白石1917年与1919年曾两度入住法源寺,两次合计住了10个月有余。

琉璃厂大街上,有一间齐白石的“南纸铺”,他可以整日刻印卖画,但收入微薄。好在京城知名画家陈师曾偶然发现齐白石所刻印章,甚为惊奇,并专程到法源寺来拜访。《白石老人自述》写道:“我在琉璃厂南纸铺,挂了卖画刻印的润格,陈师曾见着我刻的印,特到法源寺来访我,晤谈之下,即成莫逆。”在那之后不久,陈师曾将齐白石的画作拿到东京展览,使齐白石的名声大振。

▲2024年4月,北京法源寺丁香花盛放,吸引游客前往观赏。(图片来自中新社)

▲2024年4月,北京法源寺丁香花盛放,吸引游客前往观赏。(图片来自中新社)

一声罄响,半部近代史在戏台复活

“法源寺在北京西城牛街附近,宣武门外教子胡同东南侧……”话剧《北京法源寺》在这样的陈白中开场。

《北京法源寺》是台湾作家李敖的首部长篇小说,后来被改编成话剧,2015年首演至今,让这座古寺为更多人所熟知。

李敖在《北京法源寺》中写到,广东青年康有为、梁启超和湖南汉子谭嗣同在法源寺相遇,之后中国近代史上悲壮激越的戊戌变法正式拉开序幕。

故事在鸟鸣鸽哨、诵经撞钟声中启幕。一声罄响,直接道出了“庙堂高耸,人间戏场”的主旨。话剧将1888年至1927年跨越30余年的风雨飘摇,浓缩在最具戏剧冲突的10天里,舞台上透过宫廷、民间、寺庙三重空间窥见这段残酷历史。志士精英,家国命运,浩瀚情感,慷慨磅礴,用传奇手法写就的历史人物有一种既传统又新颖的中国审美气质,让人激动不已。

千年古刹,千年的见证。

如今,当满树的丁香花再度缀满枝头,这座古朴的院落正静候着更多的游人驻足。(完)

参考中新社、《北京日报》《北京晚报》等资料