无论是苏轼还是李白,他们在全球各地都拥有庞大的粉丝团。在他们的生平和作品中,不少外国读者得以窥见东方文化的精神内核。

清明前后,许多年轻人踏上了这样的旅途——为历史名人扫墓。从四川眉山的苏氏墓地,到安徽当涂的李白墓,还有安徽庐江周瑜墓,这些历史名人的“永眠地”周围都摆满了各种别出心裁的礼物,鲜花、零食、周边制品、手写信……

▲安徽当涂李白墓。(图片来自社交媒体截图)

这一场场跨越千年的“奔现”,是追思更是文化传承。这些花束与信件的背后,都承载着当下人们对古人的思念和对古人才华与精神财富的向往。事实上,无论是苏轼还是李白,他们在全球各地都拥有庞大的粉丝团。在他们的生平和作品中,不少外国读者得以窥见东方文化的精神内核。为何大家对这些千古文豪如此偏爱?今天我们听听汉学家的答案。

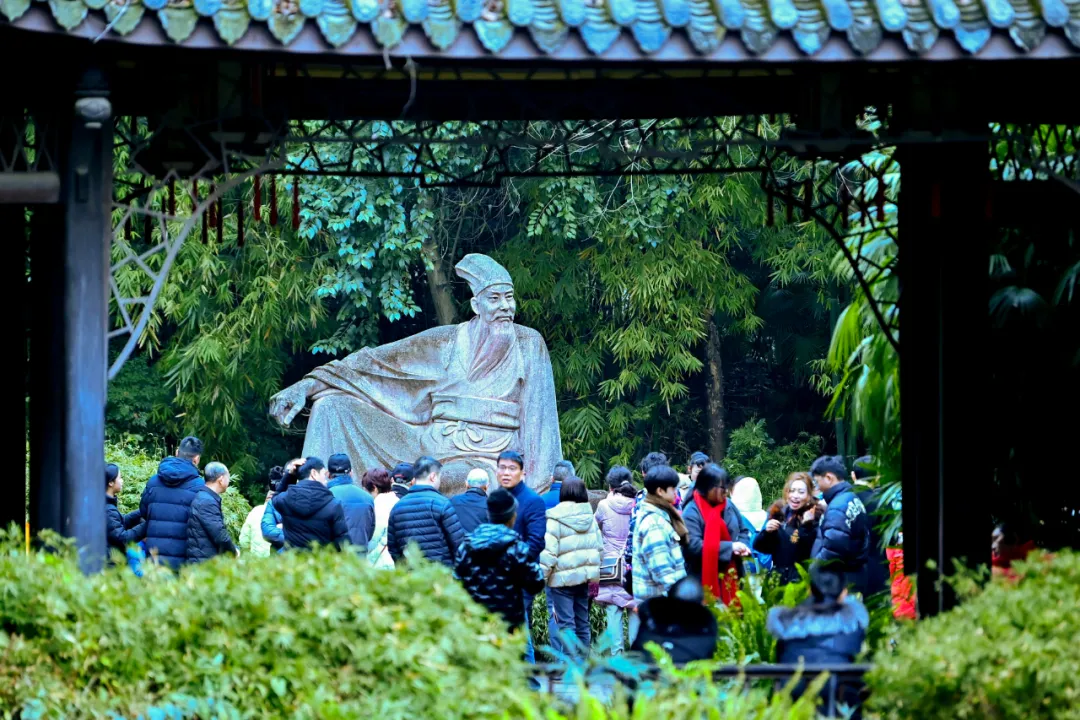

数百年来,苏轼一直是文化圈的“顶流男神”,许多西方人最喜欢的中国文人便是他。法国汉学家费飏就被苏轼“谨慎、博学、有自嘲精神和自由的灵魂”所吸引。他强调苏轼作为“全才”的丰富才能,不应简单地将苏轼划入某一类别,而应将这位古人视作“完整的人”。“苏轼是散文家、书法家、画家、儒家经典评论家,也是一位处理实际政务的地方官员、政治家,并且其丰富的人生经历无不在持续地滋养他对生命的思考。”

▲四川省眉山市东坡区三苏祠博物馆内,东坡盘陀坐像广场聚集了不少游客。(图片来自中新社)

在美国汉学家艾朗诺眼中,苏轼则是“不安分的”。“他喜欢用不同文体写作相同事件,但写出来的内容有时很不一样。你会发现他就是这样的,是不安分的,一件事情若是吸引他的兴趣,他就不会轻易放下,从不同的角度一直写下去。”此外,艾朗诺表示,豪放、超脱,俨然已成苏轼的现代形象。“很多人经常以为苏轼没有悲哀,他面对不公的待遇同样会愤懑,只不过他表达得不多。”有人好奇,苏轼一生最大的烦恼、焦虑或沮丧是什么?艾朗诺认为,一个可能的答案,是他在朝为官的生涯中缺乏成就,他曾作词回忆年轻气盛时“致君尧舜,此事何难”的气魄,而当下心中又是无法实现雄心壮志的挫折感。

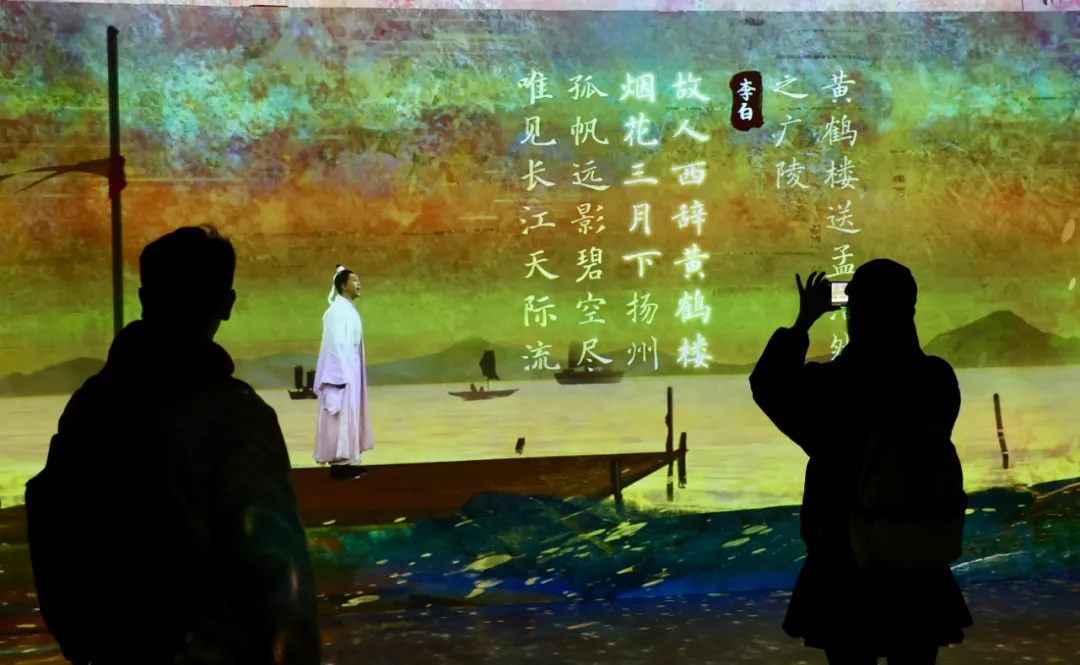

▲“天生我材·李白”中国古诗词新媒体艺术系列展中,观众观看沉浸式光影展。(图片来自中新社)

作为中国古典诗歌的瑰宝与巅峰之作,李白的诗歌不仅在中国文学史上举足轻重,而且受到西方汉学界与文化界的广泛关注与推崇,西方国家研究者通常把李白与本国的伟大诗人相提并论。李白的诗歌为何能如此吸引西方读者?英国汉学家艾约瑟曾说,李白以“自负的文字功底”和“天才的直觉”使其诗歌飞扬飘逸,并激发读者心灵深处的共鸣。李白诗歌之所以吸引读者,不仅在于其非凡的语言表达能力,更得力于其诗歌所具备的情感张力。

在美国汉学家宇文所安眼中,“李白的诗风独特,强烈的自我表现欲是形成诗人独特风格的根本原因。其跌宕酣畅的诗歌语言,来自于天才的灵感,因而无可比拟、无从效仿。”

对德国汉学家沃尔夫冈·顾彬而言,李白则是“心之所向”。1967年,顾彬读到了美国诗人庞德翻译的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,“震惊了,我读懂了诗歌里的美。李白并不直接告诉我们他心情难过,他思考存在。由于不直接告诉我们,因此这首诗歌带来了更广阔的思路和可能性。”这首诗为顾彬打开了中国古典文学之门,“我曾说过,我想做德国的李白。”

参考中新社、《文汇报》、《中国青年报》等内容资料