近年来,中国沉浸式戏剧发展迅猛,各具特色的演艺空间或“嵌”于街巷之中,或“镶”于景区之内,促使新的演出场景、演出内容、观赏体验不断涌现。

当灯光暗下,你不再只是观众——下一秒,你可能在女巫房间看占卜、在“河街”边品尝米酒边听“八卦”……这里没有舞台的边界,每个转角都是剧情,每次对视都可能触发“隐藏任务”。

近来,从上海的《不眠之夜》到北京的《边城》,从山西的《又见平遥》到贵州的《天酿》,从湖南的《恰同学少年》到湖北的《知音号》……作为舞台艺术新风向的沉浸式戏剧,成为越来越多年轻人拖着行李箱也要去的打卡地。

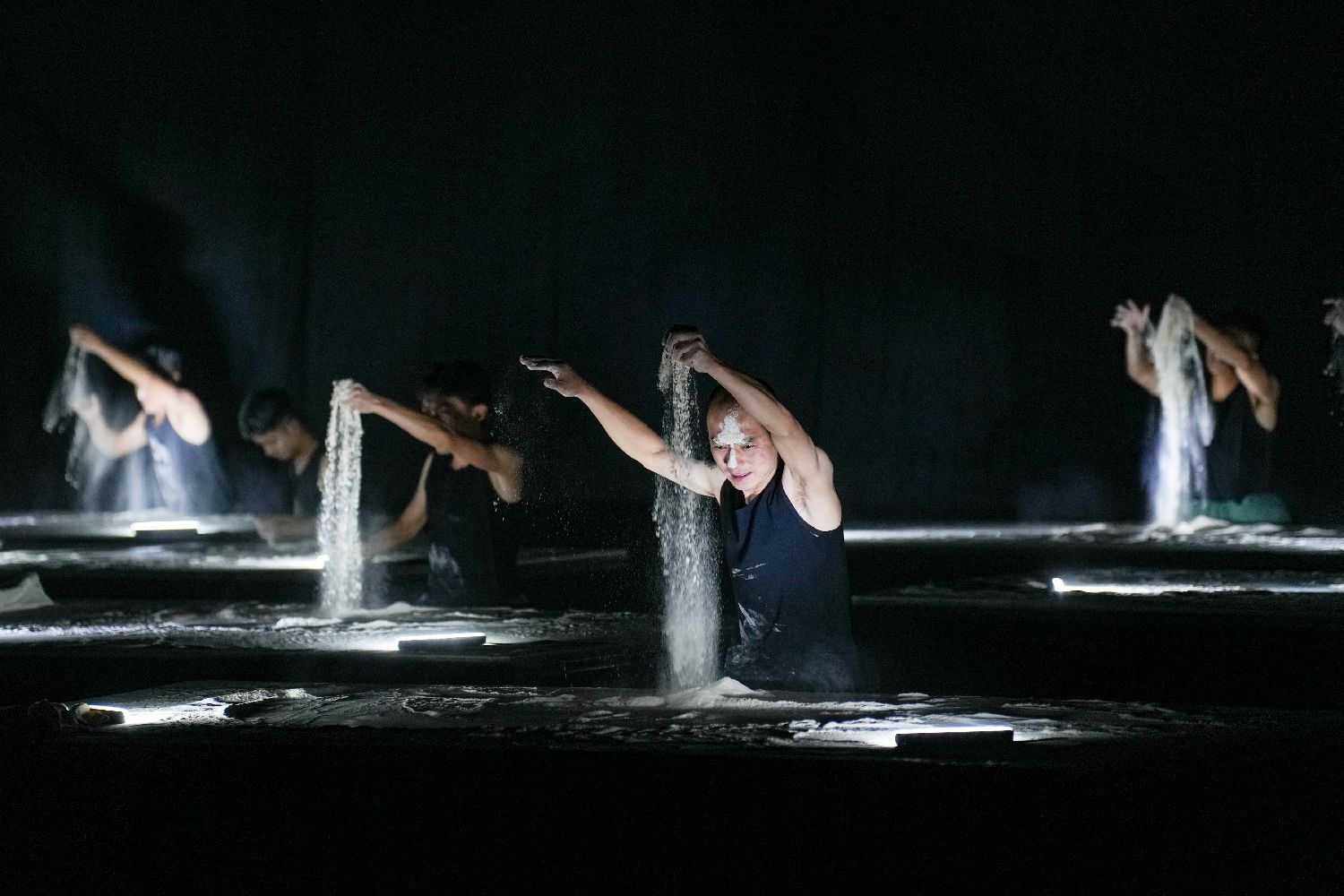

何为沉浸式戏剧?一般认为,它发源于20世纪中前期,在西方可追溯于“残酷戏剧”“环境戏剧”等理论和实践,在中国可追溯于“左翼戏剧”“大众戏剧”等运动,是在厂房、车库、街头、商场、公园、乡村等非剧场空间或改造后的剧场上演的作品,其核心特征是强调演出的空间环境因素和沉浸互动体验……

这哪里是看戏?分明是一场大型“剧本杀”!

I人、E人都能主动出击

以《不眠之夜》为例,这部较早尝试沉浸式戏剧的引进作品,不仅在视觉、听觉上给予观众强烈的冲击,还通过场景的布局、演员的行为以及与观众的互动,营造出一种梦境般的氛围。

演出开始时,被随机分配到不同楼层的观众,都被要求戴上面具扮演一名“幽灵”,去探索莎士比亚《麦克白》如何在整栋大楼的上百个房间里立体上演。观众可以触摸每个房间中的道具,并从中找到探索剧情的线索,或去三女巫的房间里观看神秘占卜,再或者,在小酒馆里围观麦克白与班柯之间的激烈冲突……这些剧情同时进行、相互交织,共同推动了整个故事的发展。每位观众都能以自己的节奏和方式体验《麦克白》的故事,使得每一次观看都成为独一无二的“冒险”。

▲山西晋中平遥古城上演大型情景体验剧《又见平遥》。(图片来自中新社)

▲山西晋中平遥古城上演大型情景体验剧《又见平遥》。(图片来自中新社)

在这里,不同区域的设置让I人和E人达成了世纪和解——你可以选择做个“暗中观察”的剧情侦探,也可以直接化身戏精和演员“同台竞技”。在武汉大学国家文化发展研究院教授陈波眼中,原本的主客关系变为平等共生关系,观众从被动观看的心理状态转为主动参与的心理意识。

“沉浸式戏剧的独特之处,在于重新塑造某一空间,通过文本、表演、声音和装置等元素的有机融合,鼓励观众积极参与叙事,让其更加沉浸其中并感同身受。”国家大剧院戏剧研究者孔德说。人们可以在《只有红楼梦》中开启通往太虚幻境的时光之门,感受虚空、迷幻的故事情节;在《津门往事》中追寻红色记忆,重温令人心潮澎湃的历史场景;在《雾起江州》真实文物建筑布景中感受古建筑的风云历史,体验硝烟弥漫年代的谍战故事……

是技术的支持,也是情感的触动

随着科技的不断进步,各类技术手段成为了创作的工具。例如,沉浸式戏剧《双重》没有传统意义上的剧场,没有灯光、舞美,却和与现代人关系最密切的手机深层次结合。该剧展现一宗绑架案,观众在其中扮演了关键角色“姐姐”,通过手机应用的引导寻觅线索,并在他人帮助下找回失踪的“妹妹”。观众穿梭在上海戏剧学院的校园里,手机会用新闻弹窗、短视频以及人物内心自白等形式推动剧情的发展,并不断转换场景。虽是悬疑题材,但作品结合直播、网红等社会热点话题,对人性以及自我进行了深入探寻。

▲只有红楼·戏剧幻城装置艺术。(图片来自中新网)

▲只有红楼·戏剧幻城装置艺术。(图片来自中新网)

值得一提的是,沉浸式演艺的表现方式固然重要,但一个剧目的成功并非仅仅依赖炫目的呈现效果。技术只是手段,情感的有效传递才是其最终目的。在来自英国的沉浸式音乐剧《声·音》中,观众的眼睛会被蒙住,当视觉关闭,另外一些感觉会更加敏感和活跃。观众被带进剧场后,歌者在现场来回游弋吟唱,营造环绕立体声。这大概就是沉浸式的美妙之处,伴随着空灵的和声,演员们如同精灵一般在身旁穿梭。有时是耳畔的低吟,有时如同草原上的呼唤,有时声音潮水般从远方涌来。这时,有人渐渐靠近你,温柔地牵起你的手,慢慢贴近、拥抱,很多观众都情不自禁地感动落泪,“这部剧用声音和温度唤醒了内心深处最柔软的地方”,一位观众在留言处写道。

《声·音》看似简单,但所有的形式都为情感的迸发服务。毕竟,再酷炫的8K投影也投不出心跳的节奏,再灵敏的传感器也测不到掌心的颤抖。最好的沉浸式体验,或许是让观众深入其中,忘记技术的存在。

为一场戏,奔赴一座城

近年来,中国沉浸式戏剧发展迅猛,一个个各具特色的演艺新空间或“嵌”于街巷之中,或“镶”于景区之内,促使新的演出场景、演出内容、观赏体验不断涌现,“为一场演出奔赴一座城”成为新潮流。

“这是我第一次看沉浸式戏剧,非常震撼。为了看剧我和朋友计划了好几天,专门从北京坐高铁到武汉。”看完汉口江滩上沉浸式戏剧《知音号》的小雅表示。她从上大学时就迷上了戏剧,但以前看的都是传统剧院里的演出,而“沉浸式戏剧”将戏剧与演出环境融为一体,让她感觉自己也是“剧中人”。“看一次就入坑了,还想二刷,打卡更多沉浸式戏剧。”

像小雅这样跨城看剧的年轻人不在少数。来自福建的圈圈便经常跨城看剧。此前她住在深圳,周末会往返于深圳和广州观看各种演出——从沉浸式音乐剧到传统话剧、音乐剧都有涉猎。最多的一个月,她看了九场。剧迷们把这种行为叫做“连打”。回到福建后,她也时常在省内城市往返看剧。

▲山西晋中平遥古城上演大型情景体验剧《又见平遥》。

(图片来自中新社)

▲山西晋中平遥古城上演大型情景体验剧《又见平遥》。

(图片来自中新社)

不久前的“五·一”假期,圈圈制定了去上海看剧的计划。从4月30日到5月4日,短短5天时间里,她精心安排了10场戏剧。“最初被一部剧吸引,之后看得越来越多。看剧让我能感受不同的故事,还结识了志同道合的朋友。这次五一安排的剧大多是第一次看,光选剧和抢票就花了大半个月。”圈圈说。

据微信公众号“SMG”发布信息显示,自2016年上海首演至今,《不眠之夜》项目总收入超5.6亿元,驻演八年依旧达到平均90%以上上座率。随着近年来IP影响力不断外延及上海过境免签及入境政策开放,剧场境外观众增长迅速,来自韩国、日本以及东南亚游客成为观演“新”生力军。数据显示,《不眠之夜》近年来跨境跨省游客占比持续攀升至65%,远超刚入沪时本地观众为主的消费人群画像。

从本地观众的热捧,到跨城剧迷拖着行李箱的“连打”,再到外国游客的“to do list”,沉浸式戏剧正以其独特的魅力,重新定义当代年轻人的文化消费方式。(完)

参考中新经纬、新华社、《大众日报》、《人民日报》等资料