当今,网络传播速度惊人,于是“地域黑”现象也迅速在网络上蔓延。在中国历史上,最早被“地域黑”的是2300多年前的宋国。

(一)古代宋国人

为何遭遇“地域黑”?

当今,网络传播速度惊人,于是“地域黑”现象也迅速在网络上蔓延。在中国历史上,最早被“地域黑”的是2300多年前的宋国,而且在当时,宋国也是遭受污名化待遇较多的国家。有多部先秦典籍都不约而同地将宋国人塑造成愚蠢可笑的形象:

从前有个宋国人,自从捡到一只不小心撞死在他田间树桩上的兔子后,便扔下农具守在树桩旁,等待下一只送上门的兔子……(《韩非子》)

从前有个宋国人,因嫌自家庄稼生长速度太慢,就用手将它们一根根向上拔……(《孟子》)

从前有个宋国人,自己丢了一件黑衣服,就在路上找到一个穿着黑衣服的女子,强要她把黑衣脱下还给他……(《吕氏春秋》)

▲揠苗助长(AI制图)

这些寓言故事勾画出宋国人的愚蠢、缺乏常识的形象。为什么被战国时期各诸侯国讽刺、嘲笑的总是宋国人呢?要解释其原因也是见仁见智。

主流说法是,宋国君主是商朝后裔,所以有贵族气质,但战国时的宋国已经没落,而宋人却不能与时俱进。

还有,这些故事都集中发生在战国中后期,那时宋王偃统治下的宋国虽然只能算二流国家,却穷兵黩武,主动挑起与周边魏、齐、楚三个大国的战争,还强令邹、鲁等小国纳贡称臣,最终被齐国一战而灭,土地也被齐、魏、楚三国瓜分。诸侯们对宋国既痛恨又嫌弃,于是大家都拿宋国开涮。

以上这些“地域黑”的故事,都发生在战国时期的宋国。宋国的都城在更早期还曾是中国商业文明的重要发祥地,被《诗经》歌颂为商王朝先祖龙兴之地。这个躺着都中枪的宋国都城,如今有一个更加响亮的名字——商丘。

当我们在商丘阏伯台上抚今追昔,这座古城仿佛穿越了数千年,向世人展现它被遗忘的荣光。

▲华商始祖王亥雕塑(图片来源:商丘网)

现已知“商丘”之名最早见于春秋早期的青铜器商丘叔簠。簠为周代盛谷物的食器,因其器主为商丘叔(封于商丘的贵族),故名商丘叔簠。

商丘叔簠存世数量较多,晚清金石收藏家潘祖荫就收藏了2件,其中一件后来入藏于上海博物馆;清末重臣端方也曾收藏1件,但其后辗转流入美国,现藏于美国堪萨斯州纳尔逊艺术博物馆。

还有2件是1960年山东泰安龙门口出土的,现均藏于山东泰安市博物馆。另据《肥城县志》记载,光绪二年(1816年)山东肥城乔家庄也曾出土过一件商丘叔簠。有学者推测,春秋时期鲁国曾战胜宋国,商丘叔簠有可能是鲁国掠自宋国的战利品。

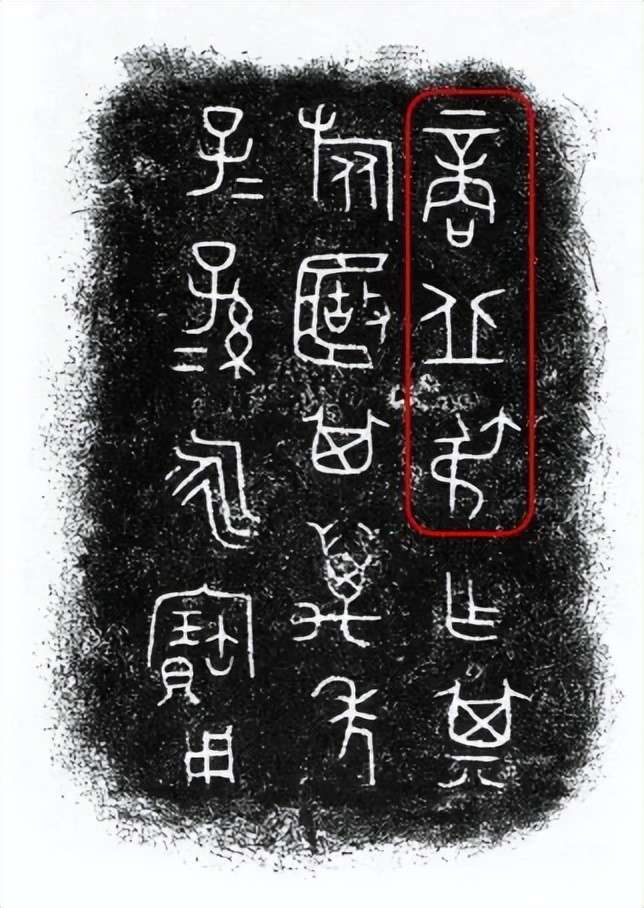

▲商丘叔簠。(图片来源:泰安市博物馆)

▲商丘叔簠铭文拓片。数件被著录的商丘叔簠的铭文内容全都相同,内容为“商丘弔(叔)作器旅簠,其万年子孙永宝用。”(图片来源:《商周青铜器铭文暨图像集成》第十三册)

(二)用五百年实现从神话、

商贸到拥有天下的三级跳

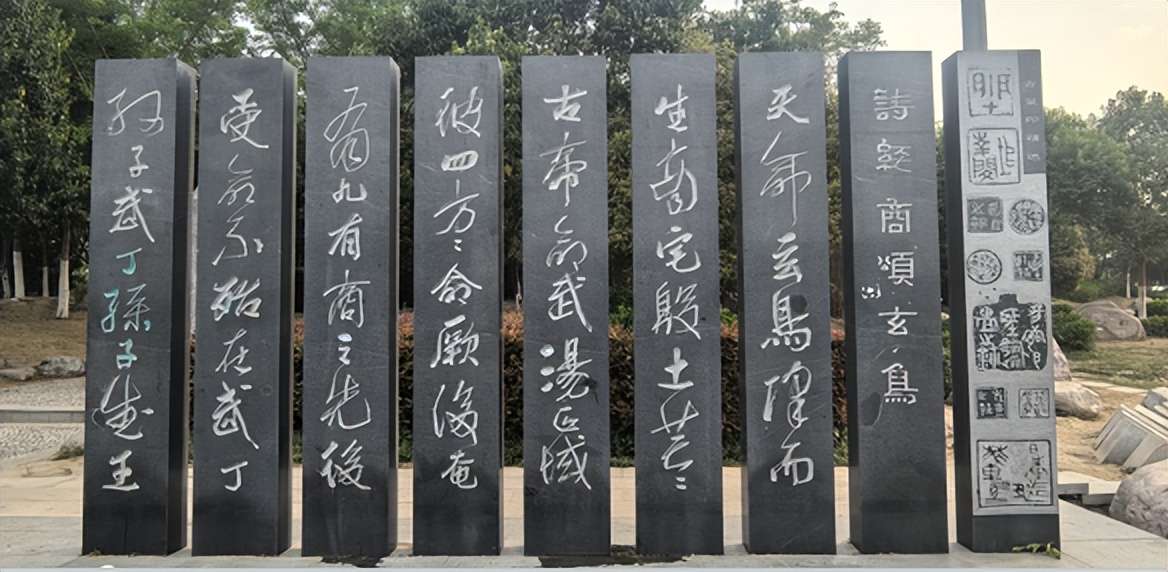

“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒”。这句诗源自《诗经·商颂·玄鸟》,它是关于商的起源最珍贵的文献资料。

《史记·殷本纪》记载:商的祖先契是有娀氏之女简狄所生,简狄与其他两人在河里洗澡,见到有玄鸟从空中丢下一枚蛋,简狄便取来把它吞了下去,于是她便怀孕生下了契。

▲商丘诗经文化园进口处雕刻的《诗经·商颂·玄鸟》。(图片来源:商丘日报社)

史载,契的父亲,就是大名鼎鼎的帝喾高辛氏。今河南商丘古城南睢阳区高辛镇就有帝喾陵。契因能协和万民,在尧时担任司徒,又曾辅佐大禹治水,遂受封于商丘,开启了先商文化,成为商族始祖。

契又称阏伯,居商丘,任火正,主管大火星。如今矗立于商丘古城外围的阏伯台遗址,据传就是阏伯观测天象之所,距今已有4000多年的历史。

▲阏伯台。(图片来源:商丘日报社)

契的六世孙王亥发明牛车,用以运输珍奇财货,并销售到远近各国,开创了中华商业文明,被称为“华商始祖”“中斌财神”,商丘也因此成为商业文明的起源地。

契的第十四世孙成汤推翻夏朝,建立商朝。玄鸟生商、王亥经商、汤建商朝,商丘因此实现三级跳,遂被誉为“三商之源”。

▲耸立在华商文化广场上的华商始祖王亥像。图为中国商丘国际华商节现场。(图片来源:商丘日报社)

辉煌的商王朝持续约600年后宣告灭亡。周朝建立后,周成王将商贵族微子启封到商丘故地“奉其先祀”,在此建立宋国。

从20世纪90年代到现在,两代考古工作者持续在商丘推进寻商探宋的考古发掘,从宋国故城的发现到商丘古城城摞城的实证,让商丘这座城市从《诗经》里走出来,站在聚光灯下,“殷商之源在商丘”的文化自信愈加散发出迷人的魅力。

(三)“城摞城”的奇迹

三商开源九万里,一城阅尽五千年。商丘,这座被誉为“中国古城池建城史天然博物馆”的奇迹之城,在黄河泥沙的屡次洗礼之后,向世界摊开一部用“城摞城”写就的立体史书。

这座坐落于河南东大门的古城,最早为燧人氏的都城,后成为帝喾之子阏伯的都城,本名为商,但因为商祖契从此迁居于蕃(约今河北磁县下七垣),这块土地就渐渐被商人荒废,成为遗址,故名“商丘”(“丘”通“虚”或“墟”),也成为先商文化的发祥地。

周武王伐纣灭商之后,周人将商朝遗臣微子启重新分封到这块商族祖居地,并将其改名为宋。东周时,因都城在睢水北岸,故易名为睢阳;战国中期,宋为齐、魏、楚三国瓜分,商丘归属于魏,魏置大宋郡。

▲商丘博物馆展示的宋国故城最新考古成果——从两周、两汉到唐宋时期的地下商丘城摞城城墙遗存剖面

秦代因该地临近芒砀山而建置为砀郡;汉魏时封建为梁国、梁郡;隋代因其古为宋都而改称宋州;唐代改称睢阳郡;五代升为宣武军、归德军;北宋时,因其为开国皇帝龙兴之地而改名为应天府,进而升为南京;金代降为归德府,元明清因之;民国设豫东道,新中国最终又恢复“商丘”之名。

商丘作为黄河故道上的古城池,“三年两决口”的苦难,正是这座堪称中国版“庞贝古城”的沧桑命运——被黄河泥沙反复掩埋,又屡屡重生。

早在20世纪90年代,著名考古学家张光直就促成并领队中美联合考古队在商丘开展长达10年的考古发掘工作,首次揭开了两周时期国祚绵延800年的宋国的都城遗址,为商丘古城的历史溯源提供了关键实证。

▲宋国故城考古发掘现场魏文慧摄(图片来源:河南省文物局官网)

近年重启的宋国故城考古取得突破性进展,通过城墙剖面确定了“城摞城”的叠压序列:现存商丘古城之下,依次叠压着明清归德城、元朝归德府城、北宋应天府南京城、隋唐宋州治所宋城、西汉梁国睢阳城和周朝宋国故城,形成跨越两千余年的城市地层剖面。

▲宋国故城沙盘模型(图片来源:商丘日报社)

2023年入选“全国十大考古新发现”的永城王庄遗址,把商丘的文明史向前推了1000年。该遗址不仅实证了大汶口文化曾西扩至商丘地区,更揭示了其与中原仰韶文化的交融过程,为研究早期文明互动提供了重要物证。

“游商丘古都城,读华夏文明史。”如今航拍镜头下,8000亩护城河环绕的商丘古城巍然矗立,其下深埋着六座叠压的古代城址。考古学家探明的“城摞城”奇观,使商丘成为全国罕见的能够完整展现“城市年轮”的历史标本。

▲氤氲归德苏唐诗摄(图片来源:商丘交通广播)

(四)最早的“火种”与智慧之源

在燧皇陵前体验“钻木取火”时,讲解员总会神秘地问上一句:“知道为什么商丘叫‘中国火文化之乡’吗?”

答案深藏于历史长河之中——远古时期,燧人氏钻木取火,阏伯职司火正,共同点燃了中华火文明的第一缕曙光。《归德府志》载:“阏伯台西北,相传为燧人氏葬处。”宋代刘颁亦赋诗赞叹:“天祚吉土,日惟商丘;崇崇商丘,大火主兮。”

▲燧皇陵。(图片来源:系列片《商丘之源,诗述商丘》)

▲燧皇陵中的燧人氏像。(图片来源:系列片《商丘之源,诗述商丘》)

今天的商丘古城东南侧,相距不到200米的地方,一边是燧人氏之陵,纪念人类最早掌握火种的智慧;一边是阏伯台,象征先民对天象的观测与探索。这一陵一台,不仅点燃了中华文明之火,更让商丘多次成为重要仪式的取火之地——从“黄河之旅”首游式取火,到河南省第七届运动会、第十届全运会“华夏文明之火”的火种采集,无不印证着这片土地与火的不解之缘。

▲阏伯台(图片来源:系列片《商丘之源,诗述商丘》)

春秋战国时期,商丘更成为先秦哲人荟萃之地——庄子在今商丘梁园区内蒙墙寺观鱼悟道,墨子在今商丘宋国故城研制守城器械,孔子带着弟子在今商丘睢阳区内文雅台演绎周礼……百家争鸣的智慧火花,在此碰撞出永恒的思想光芒。

而今日的商丘,更以“商”为名,续写中华商业文明传奇。古城南大门外,万枚“商”字铺就的现代广场上,九尊青铜方鼎正以“诚信”为铭,向世界讲述着新时代的商道传奇。

▲商丘国际华商节。(图片来源:商丘日报社)

(五)千年忠义铸就的不屈之城

公元755年的某个深夜,睢阳城头火光冲天。安史之乱的叛军将整座城池围得水泄不通,大唐将领张巡站在城垛上吼出那句“人在城在”。

在随后400多个日夜中,这座运河重镇以不足万人之力阻挡叛军南下,“守一城,捍天下”,用血肉之躯筑起“江淮屏障”,最终以惨烈的代价阻滞了叛军南下。如今,古城夯土层里仍嵌着唐代箭镞,仿佛诉说着“忠义商丘”的永恒传奇。

这种忠义精神,早在西汉就已深植于商丘的血脉。梁孝王刘武将睢阳城扩建七十里,建“七台八景”,是为三百里梁园。枚乘的《七发》、司马相如的《子虚赋》在此萌芽,汉赋的华章从这里流向长安。

梁园美景不仅是文人雅士的“诗与远方”,关键时刻更是精忠报国的铁壁铜墙。梁孝王以一城之力抗击“七国之乱”,为“文景之治”的延续立下汗马功劳。

▲梁孝王陵园(图片来源:永城政务)

唐天宝三载(744年)的盛夏,李白、杜甫循着运河北上,来到商丘与高适相会,慕名寻访的正是三百里梁园。彼时的商丘,商贸往来频繁,四方商贾云集。三位诗坛顶流的相聚,成就了中国文学史上的一段佳话。

北宋时期,应天书院的晨钟暮鼓里,范仲淹以“先天下之忧而忧”的士大夫精神,将商丘打造成文脉昌盛之地。他五年苦读、三年执教,在此为北宋输出大批定国安邦的实用型人才,同时推动了中国书院建设和教育革新。

这种精神血脉绵延不绝,在明清之际愈发彰显:“归德四尚书”中,沈鲤为官50年,过世后被敕封为“乾坤正气,伊洛真儒”;宋纁70岁逝于任上,灵柩归乡时“九百里哭送”;宋权以“大明骨、大清肉”之身力荐良臣;侯恂在阉党乱政时挺身而出。

▲侯恂故居(图片来源:澎湃新闻)

如今漫步古城,从梁园赋客到书院鸿儒,从戍边骁将到改革先驱,历史的心跳,文人的风骨,仿佛都在诉说:商丘的品格,不在城墙之高厚,而在精神之坚韧;不在楼阁之华美,而在文脉之绵长。

(六)成为豫东平原新枢纽

当复兴号以350公里的时速掠过豫东平原,商丘——这座承载着数千年文明史的古都,正以中国内陆“枢纽新城”的姿态,续写着属于自己的时代神话。

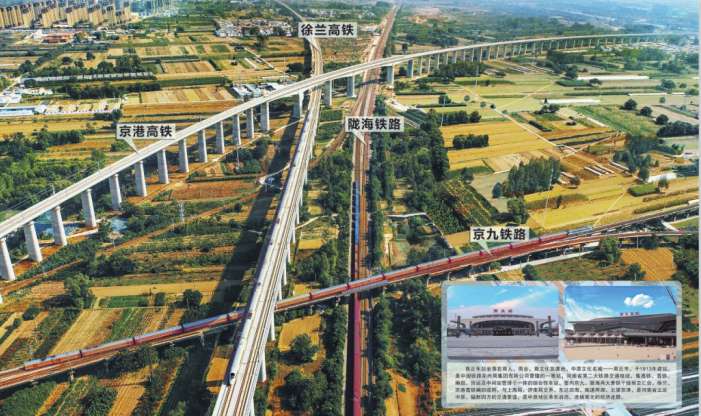

▲商丘普铁、高铁双十字交叉的铁路交通枢纽。(图片来源:商丘日报社)

在商丘站,陇海铁路与京九铁路交汇成一个巨大的“黄金十字”。每天,上百列高铁穿城而过。这个曾因黄河改道而长久沉寂的古城,如今已成为全国铁路网的核心节点之一,源源不断地释放着枢纽经济的澎湃动能。2023年全线贯通的商合杭高铁线,宛如一条光带横跨豫东平原,正在催生“轨道上的都市圈”新生态。

▲商丘站(图片来源:发现之旅)

随着郑徐高铁与规划中的雄商高铁在此形成新的“十字交汇”,商丘正在成为北连京津冀、南通长三角、粤港澳大湾区的一个战略支点。一座曾经的人口输出大市,如今正通过枢纽经济实现“人才回流”,一个产城融合的现代化枢纽新城正在成型。

从燧人氏钻木取火的文明曙光,到百家争鸣的文化源流;从《诗经》里玄鸟生商的古老传诵,到高铁飞驰的现代脉动,商丘始终在历史与未来的交汇处寻找着自己的定位。

再详尽的文字也难以尽述这座四千年古城的风华。但当你站在燧皇陵前与“中华第一火”对话,在中国远古传说中的观星台上仰望苍穹,在商始祖塑像前细数万枚“商”字,在古城墙的砖石间触摸历史的温度,便会懂得商丘为何被称作“活着的历史”。这里不是冰冷遗址的陈列馆,而是持续跳动的文明脉搏。你的脚步,必将在此与历史共振。(完)

(作者简介:郭文剑,商丘日报社社长、总编辑。)