回望历史,西夏王朝的背影已湮没于尘埃,但其创造的灿烂文明早已融入中华文明大家庭得以传承延续。

平旷的山前戈壁上,陵塔有序分布,以层峦叠嶂的贺兰山为背景,共同组成天人和谐、苍茫一体的西夏陵区。

北京时间7月11日,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将中国申报的“西夏陵”列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到60项。

往事千年。走过这片古老土地,拂去层层历史烟尘,一段繁荣璀璨的历史、一个多元一体的中国,正在缓缓揭开尘封的面纱……

▲7月12日,宁夏银川,游客在西夏陵遗址区参观。(图片来自中新社)

神秘“土堆”,竟是西夏帝陵

20世纪30年代,德国飞行员卡斯特尔飞越宁夏平原时,被大片锥形土堆吸引,他拿出相机,从高空定格了当时的景象。殊不知,那些圆锥形的“土堆”,正是西夏帝王的长眠之所。

1972年,专业考古队正式展开调查,证实了明代《嘉靖宁夏新志》所记载的“西夏陵”处于贺兰山之东,自此,一段尘封的王朝历史逐渐重见天日。

行走在苍茫辽阔的贺兰山下,西夏陵映照在阳光之中。放眼望去,其选址充分利用自然地理的特点,整体朝向基本为南向偏东,西北傍高山,东眺兴庆府与黄河,背山面水、地势高敞、面向开阔,并且各座陵的空间轴线都与贺兰山的某个山峦顶峰相关联,借山势衬托出陵墓建筑的恢弘气势。

“半个多世纪以来,通过对西夏帝陵陵主的确认、陪葬墓、北端建筑遗址和防洪工程遗址的考古调查与发掘,西夏陵的选址、陵园结构、形制布局、陵寝制度、遗存情况等逐渐清晰。”宁夏文物考古研究所副研究馆员柴平平表示。

西夏陵分布范围近40平方公里,含9座帝陵、271处陪葬墓、5.03公顷的北端建筑遗址、32处防洪工程遗址,并巧妙借用贺兰山势,共同形成了雄伟壮丽的陵区景观。

参与西夏陵申遗工作的中国建筑设计研究院有限公司建筑历史研究所名誉所长陈同滨认为,“西夏陵作为西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的代表性遗产,为中国历史上延续近两百年的西夏王朝及其君主世系提供了不可替代的特殊见证,也填补了亚洲文明史上时间—区域—族群框架上的空缺。”

从古老岁月中走来,巍巍西夏陵安然伫立,只待人们释读其中奥秘。

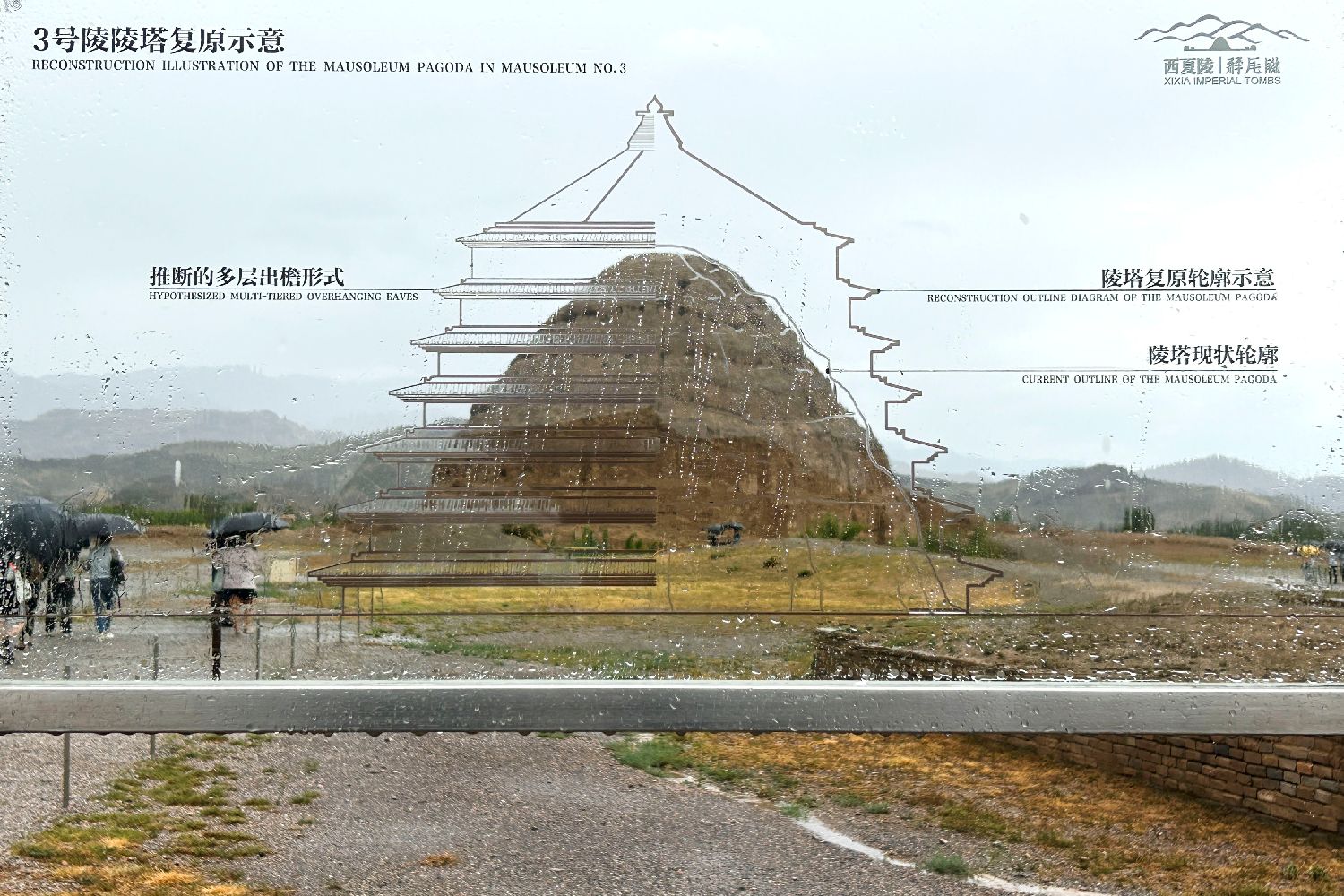

▲资料图为西夏陵3号陵陵塔与放置在其斜前方的复原示意牌。(图片来自中新社)

不长草、不落鸟,它们驻守千年

帝陵是“西夏陵”遗产要素的核心之一,在这片广袤的陵区内共有9座规模不同的帝王陵墓,它们静静地诉说着西夏王朝的辉煌与沧桑。

9座帝陵虽然面积大小不一,但它们的建筑布局却遵循着相似的规制。每座帝陵都以陵城作为核心结构,陵城四面墙体的中部都设有门阙,四角还巧妙地设置了角阙。走进陵城内部,献殿、鱼脊状突出地表的墓道封土、最高达20余米的陵塔等建筑遗迹依次排列,部分帝陵还特别修建了中心台,彰显王者尊严。

陵塔是西夏陵中最高大的建筑体,原本是实心八角密檐塔,有绿釉海狮等屋脊装饰,在近千年风雨侵蚀下,外部建筑结构渐毁,只留下表面分布着窟窿的“土堆”,这些“土堆”由黄土夯筑而成,致密瓷实,且土中加入白石灰,植物难以扎根存活,因而得以保存至今。

西夏帝陵在吸纳唐帝陵、宋帝陵陵寝制度的基础上,还吸收了吐蕃、回鹘、契丹、女真等民族的文化元素,并结合自身民族传统文化观念进行创新。

例如,每座帝陵的献殿、墓道封土、圆形基址、陵塔等组成的轴线,都偏离陵城的中轴线,并形成一定夹角,这恰恰是党项人“鬼神居中”传统信仰的反映;陪葬贵族墓中出现的夯土冢、土丘冢、积石冢,是亚洲内陆游牧和畜牧地区的多个民族丧葬习俗在这一地区的集中表现;出土的人像石碑座是基座与人像的融合创造,样式可能受到草原石人和西南地区影响;西夏陵还发现一种垂兽——迦陵频伽,这种佛国世界中的神鸟形象在敦煌壁画中很常见,折射出西夏文明对佛教的推崇。

行走在西夏陵区,从高耸的陵塔和地面建筑遗迹,仿佛可以看到昔年王朝的盛景。

▲6月26日,宁夏银川,在西夏陵博物馆展出的6号陵陵城南门遗址出土的绿釉兽。(图片来自中新社)

在贺兰山下,听见文明的回声

了解西夏陵,离不开对西夏历史的回溯。

生活在中国西北地区的党项,原属羌人的一支。唐朝时,党项集中到今甘肃、陕西、宁夏一带,与中原文化的接触渐多,社会生产有所发展。1038年,党项首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府(今银川),史称西夏,延续近200年。

在中国国家博物馆“古代中国”基本陈列上,一件出土于西夏陵6号陵的绿釉鸱吻十分显眼。作为西夏陵的一个建筑构件,它形体高大,既与同时期中原地区的鸱吻相似,又具有龙头比例更大、鱼尾分叉等方面的独创性,反映了西夏王朝当时基于不同民族、不同生业、不同文化相互交流而产生的文化融汇与创新特征。

而出土于西夏陵陪葬墓的鎏金铜牛和灰砂岩石马,同样见证着西夏的“融汇”历史。宁夏博物馆馆长王效军说,两件文物出土时位于墓葬甬道的两侧,铜牛的牛头朝内,石马的马头朝外,体现了党项人“乘马出则征战,牵牛入则耕作”的生活状态,反映了西夏社会从游牧经济向农耕、畜牧兼营经济转变的历史进程。这两件文物也体现西夏时期高超的铸造与雕刻工艺,是研究西夏历史文化的重要实物资料。

不仅如此,西夏陵出土的钱币、丝绸、料珠、孔雀石珠饰等文物,也展现了西夏依托丝绸之路与周边地区开展的商贸交流活动,揭示了西夏利用中继贸易在欧亚大陆东西方跨区域、长距离商贸交流中的枢纽特征。

文物不言,自有春秋。回望历史,王朝的背影已湮没于尘埃,但其创造的灿烂文明早已融入中华文明大家庭得以传承延续。正如杜建录所说:“西夏是中华民族共同体形成发展过程中的重要组成部分。”

贺兰山的风,年复一年掠过陵丘,吹送着千年前的文明回响;西夏陵无言,却清晰地讲述着:中华文明从来不是单一的旋律,而是多元文化在碰撞中共鸣、在互鉴中升华的壮丽交响。(完)

综合中新社、人民日报、新华网、北京日报等